|

| ガトー・バスク博物館の場所を表す看板 |

|

バスク地方のSARE(サール)は、「フランスの最も美しい村」の1つ。 ただ、今回の目的は村を巡る事ではなく、「Le musee du Gâteau basque (ガトー・バスク博物館」に行くこと。 最初「ガトー・バスク博物館なんて、面白い博物館があるものだなぁ!」と驚いたものです。 のどかな光景の中をバスで走り、大通りから少し入ったところにその博物館がありました。 |

|

| ガトー・バスク博物館の外観 |

|

博物館は、木造建築で瓦屋根の昔ながらの作業小屋のような趣。 いわゆる博物館のイメージとはだいぶ異なりました。 おじいちゃんの家に遊びに行った時の懐かしさを感じるような雰囲気です。 |

|

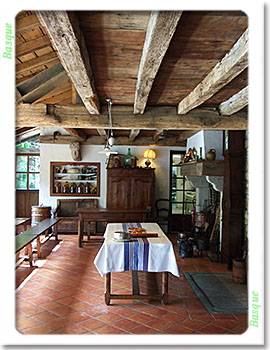

| 家庭のキッチンの様な素朴な空間 |

|

中に入ると、そこにはフランスの昔ながらの美しい生活美を感じ取れる空気感がありました。高い天井には大きな梁。昔から使い込まれたような家具や器。テーブルにかけられているのはもちろんバスク・リネン。 もちろんここは、生活の場ではなく、博物館の見学用アトリエなのですがとても素敵な空間でした。 |

| 博物館とはいっても、日本でイメージする広々としてたくさんの資料がある博物館とはちょっと違っています。バスクの昔ながらの生活を感じさせる家庭の様な雰囲気で、バスク特有の食器やアンティークのキッチン用品などを見ることができる、といったもう少しカジュアルな場です。 |

|  |

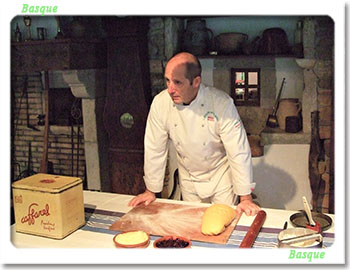

| ガトー・バスクのデモンストレーション | |

| この博物館では、ガトー・バスクのデモンストレーション見学のプランがあります(現在は実習スタイルのプランもあるようです)。今回は、ガトー・バスクのデモンストレーションをあらかじめお願いしてあったので、2種類のガトー・バスクを教えていただきました。こちらのガトー・バスクは粗めの砂糖シュークル・クリスタルが入っているタイプ。その生地を薄く伸ばし円形に切り取り、間に具材(カスタードクリームまたはサクランボジャム)をサンドして作る、といういたってシンプルなもの。 |

|

|

| こちらのシェフによると、ガトー・バスクの原型は17世紀ごろにあり、もともと豚の脂と蜂蜜ととうもろこしの粉を使って作っていたお菓子で、中に具材は入れていなかったのだとか。それが、次第に手に入るフルーツ(例えばいちぢくなど)を入れるようになり、そのうちバスク地方の名産であるサクランボジャムを入れることが定着したのだそう。 |

|

| 2種類の仕上げで焼成します |

| 仕上げはバスクの十字架ローブリューを生地で模ったものと、フォークで格子模様を付けた2種類。あっけないほど、シンプルで簡単なのですが、これこそが伝統的な地方菓子の在り方なのかもしれません。 |

|  |

| 館内ではガトー・バスクの販売もあります | |

|

博物館では、お菓子の販売もしています。 ガトー・バスクは小さな一人用サイズと大きな4人用サイズ(日本人には6〜8人サイズ)がありました。こちらもカスタードクリームとサクランボジャムの2種類があります。 |

|

|

| ガトー・バスク以外にはサクランボジャムとガトー・バスクの生地を使ったサブレ「サブレ・バスク」がありました。同じ生地で2通りのお菓子に展開できるというのも面白いですよね。やはり生地の厚みや大きさが違えば食感も異なるので、食べてみると全く違うお菓子の様です。 |

|  |

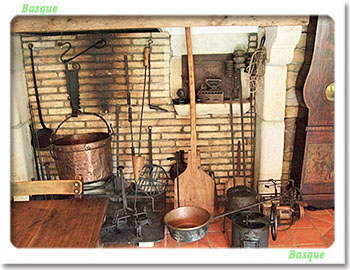

| アンティークのキッチン用品などが美しく並べられている | |

|

博物館内には、アンティークのキッチン用品やお菓子の道具や型などが展示されていて、それを眺めるだけでも楽しめます。 フランスはいろんなところで、まるでタイムスリップしたような気分になる土地や空間があるのですが、ガトー・バスク博物館はまさにそんな場所でした。 |

|

◆ Le musee du Gâteau basque (ガトー・バスク博物館) http://www.legateaubasque.com/ |