|

|

『ピッツァは、ファストフードではありません』

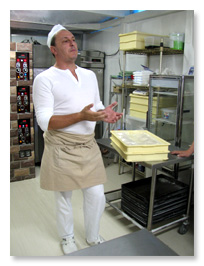

ピッツァ教室を始める前に、講師のパオロ先生がピッツァの概論を簡単に説明してくれました。 日本では、近年のナポリ風ピザの流行もあって徐々に認識が変わりつつあるものの、宅配ピザに見られるようなアメリカンタイプのもののイメージが強く、未だに“ピザ(ピッツァ)=ファストフード”という印象が強いのは否めません。 『イタリアでピッツァは“モノ・ピアット”。一皿で必要な栄養素が摂れる、ヘルシーでカロリーバランスのとれた立派なワン・プレート料理なのです。そして、ピッツァの生地は熟成・発酵の時間をじっくりとって作る手間暇のかかるもの。イタリアはスローフードの国。それはピッツァに関しても同じです』 |

|

| パウロ先生は、生粋のヴェネツィアっ子。ピッツァの話になると力が入ります |

|

ナポリから発祥し、その後イタリアの各地方に波及したピッツァ。『一つの都市に一つのピッツァがある』といわれ、風土や食材に合わせて、生地やトッピングなど地方毎の特色があるのだとか。 今回教わるのは【ピッツァ・マルゲリータ】。 まずは、良い生地を作るにあたって大切な、材料と機械についてお話を伺いました。 |

|

|

『イタリアのピッツァで大切なのは、良い水・良い粉・良いオイル・良いイースト菌を使うこと。中でも重要なのは、水の質です。水道水に含まれる塩素はイーストの発酵を邪魔するので、必ずミネラルウォーターを使ってください』 |

|

|

今回は富士三の伏流水を使用。100年前に降った雪解けの水という貴重品です |

|

今回は、パオロ先生が考案し、特別にブレンドしたピッツァ用のミックス粉を使用します。気になる粉の配合は、なんとヒミツだそうです。残念! |

|

|

その他、材料としてグレープシードオイル、天然の自然塩を使用しました |

|

『そして、材料の次にかかせないのが、良い機械!』

パオロ先生が『僕の恋人』(!?)と呼ぶほど、愛してやまないのが、ミキシングマシーン【アルトフェックスミキサー】。イタリアの大手のパン屋やピッツェリアにはかかせないこのマシーンは、大きなツインアームで優しく捏ね上げます。従来のスピンタイプのミキサーとは異なり、長時間捏ねても温度上昇が少ないので、生地を痛めず良質な生地を捏ね上げることができるのです。今回使用するのは80kgタイプ。大きくて立派なミキサーに驚いていたら・・・ 『こんなの全然小さいよ!イタリアのパン屋にはこの3〜4倍の300kgタイプが何台もあるのだから』 さすが本場〜。規模が違います。 |

|

|

イタリアのミキシングマシーン『アルトフェックス』。大きなアームが生地を掻き起こすように回転します。 |

|

そして、富士山の溶岩を使用した【溶岩窯】でピッツァを焼き上げます。 『溶岩は遠赤外線の量が多く、保温性・保湿性の高さが特徴。パンの芯までしっかり熱が通るので、ハード系のパンも、皮はパリッと中はふっくらソフトに焼きあがるのです』 |

|

|

櫛澤電機製の溶岩窯。こんな本格的な窯でピッツァが焼けるなんて、夢のよう! |

|

本格的な材料と、プロのマシーンを揃えて、準備万端。いよいよピッツァ作りに挑戦です! |

|

|

ヴェネツィア出身のパオロ先生が作る、ヴェネツィア風ピッツァの特徴は『熟成』。今回は1℃で4日間しっかり熟成させた生地を用意していただきました。

『イタリアでは、“おいしいものは時間がかかる”という言葉があります。熟成は最低24時間は必要。でも4日ぐらい置いたものが一番おいしいです』 さすがスローフードの国!効率主義ではおいしいものは出来ないというわけです。 生地を冷蔵庫から出し、室温(26〜28℃)で2〜3時間置いて発酵をかけます。この時間を使って、ピッツァ・マルゲリータのトッピングを作ります。 トマトの赤、モッツアレラの白、バジルの緑。3色のイタリアのナショナルカラーで構成されるマルゲリータ。まずは“赤”のポモドーロ(トマトソース)から。 『フードプロセッサーだと、トマトの種や皮まで切ってしまい食感に影響が出るので、缶から出して直接こし機でピューレ状にします』 |

|

|

ハンドルを回して使うこし器。とっても便利で、家庭でも欲しくなってしまいます |

|

|

出来上がったトマトピューレには塩と、オレガノを。入れる量は・・・『ひとつまみ』と、至ってアバウトです(笑) |

|

つづいて、“白”のモッツァレラチーズ。 イタリア製の『CASEIFICIO PONTICORVO』のモッツァレラチーズを使用します。食べてみると、ミルキーであっさり、生で食べてもとってもおいしい。これは袋から出してカットするだけ。簡単簡単・・・。 |

|

|

パオロ先生もお気に入りの『CASEIFICIO PONTICORVO』のモッツァレラチーズ。日本でも手に入ります。 |

|

|

トッピングを作っている間に、先ほど冷蔵庫から出しておいた生地の発酵が進みました。

|

|

|

発酵をかけたピッツァ生地。写真左は熟成後4日目、右は熟成後24時間。4日目のほうが甘くまろやかな発酵臭に香りも変化しています |

|

生地は周辺のフレーム部分は残し、中心部から指先でつぶすように伸ばしていきます。仕上がりサイズは手のひらより2回りほど大きいサイズ。直径30cm弱が目安です。 |

|

|

手先の使い方にはプロのコツが。生徒さんも真剣にメモをとります |

|

生地の凹部分に、ポモドーロを塗り、モッツァレラチーズを散らしたら、トッピング完成。 |

|

|

シンプルなトッピング。赤と白のコントラストが、焼く前から食欲をそそります |

|

|

『焼成は、350℃で1分半。高温・短時間の焼き上げで、外はパリッ中はフワッとした食感が生まれます。窯からピッツァを出し入れする時に使う木のヘラは、家庭でやるときはダンボールで代用しても大丈夫』

窯に入れて待つこと1分半。みるみるうちにピッツァが膨らんでいます。 『窯の中では途中で1回、ピッツァを180°回転させます。回転させた後、窯の中の別の場所におかないこと。他の場所は温度が上がりすぎているので、焼きすぎの原因になります』 |

|

|

焼きたてのピッツァ!こんがりと色づいたフレームが本当においしそう! |

|

|

裏側もムラ無く焼き色がついています |

|

さあ、出来上がり! お待ちかねの試食タイムです。焼きたてをほおばると、さっくりと歯切れの良い生地が香ばしい!ナポリ風とは一味違ったおいしさです。フレッシュな味わいのポモドーロと、あっさりミルキーなモッツァレラが素朴な生地にとてもよく合います。 |

|

|

焼きたてピッツァのおいしさに、一同感動! |

|

『イタリアではピッツァカッターは使いません。切り分けてシェアするのは、ナンセンス。一人一枚をナイフとフォークで食べるのが本場の食べ方です。』

しっかり熟成をとったピッツァは、胃にもたれず意外にもとっても軽い。これならひとりで一枚ペロッと食べられそうです。 イタリアでは地方によってトッピングも代わるのだとか。海側の町ではピッツァ・マリナーラ。つまり、魚介を使ったピッツァも食べられます。新鮮なシーフードにたっぷりチーズ・・・といきたいところですが 『海に牛はいないよ!!』 と、パオロ先生の一喝。シーフードと乳製品の組み合わせはタブーのようです。ああ、おいしそうなのに・・・ 『このピッツァは、特にフレームの部分がおいしいでしょう。生地のおいしさをダイレクトに味わうために、フォカチーノを焼いてみましょう』 “フォカチーノ”とは、【小さなフォカッチャ】のこと。ピッツァの生地を広げ、今度はフレームを作らずに延ばし、ピケします。1分半焼いて、オリーブオイルをかけるだけの、さらにシンプルな仕上げ。 |

|

|

生地の旨みをまるごと味わうフォカッチャも、ピッツァとは違ったおいしさ。 |

|

さて、いよいよ実践編。生徒の皆さんも、ピッツァ作りに挑戦です。見ている限りは、とても単純そうな作業だけど、実際に手を動かすと案外難しいようです。パオロ先生、有見さんの丁寧な指導を受け、数回でコツをつかんだ方もいらっしゃって、さすがです。 |

|

|

パオロ先生、有見さんの指導を受けながら、皆さん真剣そのもの |

|

|

生徒さんの力作のピッツァ達。出来上がりに個性が出ています |

|

|

最後に、皆のおみやげ用の生地作りのために、アルトフェックスミキサーを使った生地の仕込みを見せていただきました。 『まずは、ミキサーにミックス粉とセミドライイーストを入れて攪拌します。ここで十分に空気を入れ混ぜ、粉を“覚醒”させます。ここに冷水と塩を入れ、1時間ミックス。アルトフェックスは、ゆっくりやさしくミキシングするので、長時間の運転でも過熱せずに、生地を痛めることなく捏ねることができます』 30分ほどすると、生地がだいぶまとまってきます。この時点ではまだ18℃程度。 最終的には、室温に近い25〜26℃まで生地の温度があがります。 『“生地に人が合わせる”のが大切。たとえ一時間たっても、生地の状態が未熟なら、作業をやめてはだめ』 |

|

|

捏ね上げには時間と忍耐が必要?“スローフードの国”の食べ物であることを改めて実感します |

|

ミキシングが始まって50分が経つと、生地から不思議な音がしてきました。 ピチュピチュ・・・ ピチュピチュ・・・ 小鳥のような可愛らしい鳴き声!この生地の音がもうすぐ出来上がりのサインです。 目標温度まで達し、生地が出来上がったら、まとめてビニールに入れて20分ほど休ませたら、分割。とじ目を中に入れ込むように丸めます。 |

|

|

分割の目安は220g程度。とじ目が下になるように優しく丸めます |

|

これらの生地は、袋に分けて生徒さんたちのお持ち帰り用になりました。冷蔵庫で熟成をかけて、自宅のキッチンで焼きたてを食べられるなんて幸せ〜!きっとみなさん、週末はピッツァパーティーをしたことでしょう。想像するだけで楽しそうです。

かくして、幕を閉じた第一回ピッツァ教室。本場の石窯やミキサー材料に触れて、パオロ先生からイタリア人のピッツァ魂を吹き込まれ、ピッツァ職人の第一歩を歩みだした生徒さんたち・・・。次回はどんなピッツァが焼きあがるのか楽しみです! |