|

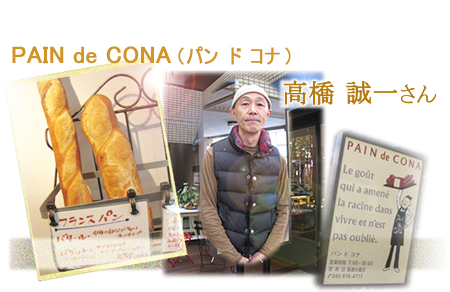

パナデリアが、初めてじっくり高橋さんの取材をしたのは、1997年のこと。オープンして4年が経ち、ちょうど横浜に支店を出した頃で、プライベートの時間もなさそうに忙しそうな様子だったのが印象的でした。その後も何度かお話を伺ってきましたが、今回、久しぶりに、またじっくりお話しをさせていただきました。最近改装した店内は、壁もガラス張りに。実は、そこには、高橋さんの、「町と一体になった店にしたい」との思いが!

|

|

|

|

テラス席のある外観。明るい日差しが店内いっぱいに差し込む。外には自転車を止める場所もあり、地元と一体になった店造りに

|

|

「“豊かさってなんだろう”そんな素朴な疑問から、サラリーマンを辞めて始めたパン屋でした。そのことに改めて気付き、また最近、原点に戻ってきている気がしています」 オープン当時から今に至るまでを振り返りながら、高橋さんが言う。 「意外に思われるかもしれませんが、ずっと、迷いながらやってきたんです。今になって思うのは、昔は“粉を選ぶ”といった類の、素材の追求と厳選こそが“自分らしさ”、つまり“個性”だと思ってきた。でも、そうでもなかったのかなあって。細く狭く追いかけ過ぎていた気もします」 高橋さんが、今思う最も重要なことは、もっとこの町のパン屋として、地元の人たちに愛されること。だから、今回の改装では、外からもパンが見え、すべてが開示されて、道を通る誰もが入りやすい造りにした。横浜のクイーンズイーストや、その後出店した渋谷フードショーの店をともに撤退した数年前から、この場所でコツコツ、町の中に存在することこそがパン屋の原点であると改めて思い直したそうだ。 |

|

|

|

ガラス張りになった店内。外から、主役であるパンが見える。道行く人がおいしそうなパンにひかれて店に入ってくる

|

|

だから、このところ、パンも変化をしている。 「たとえばグラハムトースト。国産小麦に天然酵母と、かたくななまでにこだわってきました。でもこのパン、お客さんから人気がないんですね(笑)。まずは訪れるに人に買ってもらうことが第一だと思い、必ずしも既存の素材に固執せず、味も食感も食べやすい方向にシフトしました。とはいっても、安全であることは第一に考えています」 グラハムトーストだけでなく、全体として、がっちりしたハード系が、食べやすい方向になった。おやつに食べたり、手土産にもなるような焼き菓子も増えた。ジャンルを超えて、和菓子のようなものも作ってみた。おまんじゅうみたいなものもある。ただ、発酵生地にするなど、パン屋ならではの工夫と味があるが、それとてみんなが分かるわけではない。それでもいいじゃないかという、さりげない主張だ。 こんなことを言ってはなんだけれど、少し前までの高橋さんが、和菓子のようなパンを作るなんてことは、想像もできなかったのである。オープンから10数年が経ち、その間、いろいろな葛藤もあったのだろう。乗り越えた今、肩の力が抜けたという印象だ。 誤解はしないでほしいのだけれど、確かに食べやすくなったものは多いが、相変わらずどれも美味しいことには変わらないのだ。そして、自転車や徒歩で、「こんにちは」と店を訪れて笑顔で帰っていく人を見ていると、パン屋はやはり町のものだとつくづく思わされるのである。 |

|  |

|

モミジ(\189)、抹茶クリーム餡どら(\189)など、和菓子風のお菓子。 パン屋らしく生地を発酵させている。高橋さん自身も和菓子が大好きだそう |

|

|

この2年は、あえて時間を作って、店を離れて美術館に足を運んだり、地域の他業種の人と交流をもったりもしているという。 「だけど面白いんです。パンから離れても、最後は自分の中ですべて結びつくというか。ものが作られていく過程で人が考えることは、同じだったりする。世の中のすべては、決して分かれているわけではないと思いましたね」 特に、陶芸家が作品を作りあげていく様は、窯を操るせいもあって、まさに自分のパン作りとそっくりだそう。話をしていて、驚くほど共鳴するそうだ。 |

|

|

|

以前よりふんわりして、食べやすい食感に生まれ変わったグラハムトースト。それでも、コーヒーのように香ばしいグラハムの香りなど、味わいのよさは変わらない

|

|

今、自分の年齢が、フランスパンの世界や天然酵母の世界を切り開いてきた、そして自分が教えを請うてきた諸先輩たちの年に近づいてきて思うこと。 「最初に代々木上原のルヴァンで数か月修業しましたが、当時、そこで言われたことを受け取りながらも、心のどこかでは反抗的に、“でも自分のほうが正しい”と思っていた。今になるとそれは違って、先輩たちの言っていたことはもちろん正しいんです。それは今になるとよりよく分かりますね。ただ、新人の自分の考えも決して間違いではなかったと思うんですね。つまり、どっちも正しい。人の考えを聞いて、その先にどう考えるかは自由。若い人たちにもそんなことを思うこの頃です」 少し残念なことに、この場所は常に若い人がいるわけではないエリアだそうだ。もっと若い人にも来てもらいたいし、意見も聞きたいし、働いている若者とも深い話をしたいという思いも。逆に、近隣の年配の人にパンを食べてもらいたいという思いもある。 「近くに住んでいても、この店まで歩いて来るというのが難しい方がいるということも、地域をじっと見ていて分かったことの一つです。宅配サービスとか、そのあたりも今後考えていきたい」 |

|

最近は、昼の時間帯にランチボックスの販売も始めたそうだ。何とここには、お米料理も入っていたりする。 「スタイルにこだわるよりも、今何ができるか、できることを伸ばしていきたいという思いなんです。オープン当初は、カウンターを作ってカフェをやりたいと思っていたけれど、この年になって、やれることの限界もあると思ってきましたね(笑)。今できることをまずは伸ばしていきたい」 そして、町のパン屋として、変わらない安心感もあると同時に、変わり続ける必要もあるという。たとえば、人が大人になり、子供の時とは服装が変わるように、店も呼吸して大人になる。店内の改装には、そんな意味もあったそうだ。 |

|

|

|

最近始めたランチボックス。地元の方のお昼ごはんとして人気。パンに固執せず、ご飯がはいることもある

|

|

「経営者という立場になると、“成長” “効率”という言葉ばかりが頭の中を占めるようになってしまう。効率よくという方向性は、どの分野でも必ずあると思うけれど、“いい”ということは効率の終着点ではないと思うんです。これからのパンドコナがどういう成長をしていくか分からないし、後継者というのがいるわけではない。店で育った子たちが独立していくのもいいと思うし、そこでまた、新たにこの店とのつながりができてもいいと思う。なんていうのかな、この店をみんなが共有してくれればいいという気持ちなんです」

学生時代になじみのある町の、以前から通っている店に行き、「変わっていないな」「いや、最近違和感がある」ということを感じるのも、自分自身や店を考えるヒントになっているそうだ。 「なぜ違和感があるのか。そこを考えていくと、自分が変わったのかもしれないし、店の何らかの変化をこちらが心地よくないと感じることもある。自分の店を持つ人間としてはそういうところが気になっちゃいますね」 |

|

|

|

何種類かある焼き菓子は、「地元の人たちがちょっと どこかに行く時の手土産にしてもらえれば」とのこと |

|

さて、変わってきた店のパンについてを語りながら、高橋さんが面白いことを言った。

「イーストは優等生。無駄なく、求められるものをきちんと短時間で返す。天然酵母は個性派キャラです。だから、あえて優等生にせずに、彼らのキャラに振り回される位でいいんだと思うんです」 つまり人間も一緒。振り回されつつ、その魅力にはやられっぱなしというわけか。 夕方の店内には、売り切れたパンがすでに何種類もある。棚を見ながら、 「これは今日はもうなくなっちゃいましたね」 「このパンは是非召し上がっていただきたい」 「これは新作なんです」 と、いとおしそうに自分の作ったパンを説明してくれる高橋さんが印象的だ。そんな姿も、窓の外を歩く町の人からすべて見えている。そしてまた一人、ドアを開けて入ってくる人がいる。 (2009.11) text:Chieko Asazuma |

|

PAIN de CONA(パン ド コナ)

|

|

| 住所 |

神奈川県横浜市青葉区みたけ台3-18

|

| TEL | 045-974-4717 |

| 営業時間 | 7:00〜18:00 |

| 定休日 | 火曜 |

| アクセス | 東急田園都市線藤が丘駅より青葉台行きバスみたけ台下車 |

※このページの情報は掲載当時のものです。現時点の情報とは異なる可能性がございますのでご了承ください。 |