ショコラ鑑定家 クロエ・ドゥ-トレ・ルーセル氏

|

| 4人のショコラティエによるセレクションボックスをプロデュースして話題を呼びました |

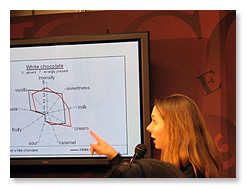

今回のサロン・デュ・ショコラ東京のテーマは「ショコラを愉しむ」。 もちろん、愉しみ方は十人十色。パクッと気軽に食べるもよし、飲物とのマリアージュを堪能するもよし・・・。でも、ショコラの味を、もっとクリアに、そして深~く知ることが出来たら、その幅が広がるというものですよね。 そんな、一歩踏み込んだ愉しみ方を知りたい人にぴったりなのが、ショコラ鑑定家クロエ・ドゥ-トレ・ルーセル氏のセミナー。“ショコラ以外は食べないらしい”なんて噂が飛び交うほど、ショコラ尽くしの日々を送っているクロエ氏に、ぜひショコラのテイスティングをご享受いただきましょう! 世界的なブランドのコンサルティングからセミナー、国際会議などを企画・運営するショコラ鑑定家と聞くと、キリッとしたキャリアウーマンをイメージしますが、シンプルな黒のワンピースで登場したクロエ氏は、やわらかくて女性らしい印象。 「ショコラのAからZまでを、セミナーの時間で説明するのは難しいので、今日は一番基礎の知識に焦点を当ててお話します」 普段はプロ向けにテイスティングを教えることも多いというクロエ氏。今日はどうぞお手柔らかにお願いします! |

|

| 実は、ケーキはそれほど好きではないというクロエ氏。子供の頃から、とにかくタブレットが大好きだったそうです |

ではまず、テイスティングの基本から。 「重要なのは比較すること。この味よりも強いか弱いかという比べ方をすることで、どういう位置付けなのかがよくわかります」 同じ産地、品種、同じパーセントで比べるのが基本。カカオ分55%と85%を比較してもあまり意味はありませんが、同じ産地、品種というくくりの中でなら、ショコラノワール(ビター)とショコラオレ(ミルク)や、ガナッシュとタブレットを比較することも可能なのだそうです。 そもそも、ショコラのパーセントはどうやって決められているのでしょうか。 |

|

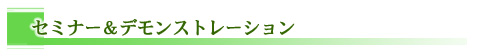

絵のように、カカオマスとカカオバターを足したものがその数値。ですから、同じカカオ分70%といっても、カカオマス50%+カカオバター20%のものもあれば、カカオマス 60%+カカオバター10%もあるというわけなのです。 ところで、カカオバターを加えることで、どんな効果が生まれるのでしょうか? 「カカオマスと砂糖だけでもチョコレートを作ることは出来ますが、第二次大戦後、おいしさのためにカカオバターを加えるようになりました。カカオバター自体に味はないのですが、口溶けのよさと、カカオの香りを発散しやすくする効果があります」 カカオバターは体温よりやや低い温度で溶ける油脂。そのため、口に入れると、なめらかに溶け始めます。 「カカオバターが多いと、その分口の中で早く溶け、すぐに香りが広がります。少ない場合は、穏やかに溶け余韻が長くなります」 おいしさや余韻の長短。カカオバターはかなり重要な役割を果たしていることがわかります。ちなみに、想像するとちょっと怖くなりますが、残りのパーセントは砂糖。ヴァニラやレシチンはごく少量なので、あまり関係ないそうです。 |

|

・ 五官が最も冴えていて、心が落ち着いている時間 (朝のコーヒーや紅茶を飲む前など) ・ テイスティング前の最低2時間は何も食べない (30分前のタバコ、コーヒーや刺激物は避けます) ・ 寒すぎず、暑すぎず、静かな環境 ・ タバコや香水、他の食べ物の匂いがしない環境 |

「テイスティングをする際には、“味わうこと”に神経を集中させます。ですから、TVや音楽と一緒にはできません。真剣に、味へと神経を注ぐことが大切です」 やさしいブルーの瞳にキラリと光る知性の輝き・・・。ほらほら、だんだんと高度になってきましたよ。 「安心してください。難しく勉強しなくても、絶対にわかる差がありますから。最初にわかるようになるのは、発酵のレベル。カカオ豆の発酵には通常は4~5日(最高7日)かけますが、足りないと渋みを感じます。タンニンの多いワインと同じ感覚ですね。頬の内側がシュクシュクと収斂(しゅうれん)して、喉までそれを感じるような。これはショコラとしては良くありません。ヴァニラや砂糖などをたくさん加えてこの渋みを隠したショコラは、スーパーなどでよく見かけます」 なるほど!香料の味が強いのにはこんな理由もあったんですね。でもいくら隠しても、頬が焼け付くような感覚は残るのだそうです。 「美しい高級ショコラの中にも、実は安いショコラと同じような質のものもあります。だから、セールスコピーには絶対に惑わされないで下さい。味の違いは、テイスティングをするうちに、だんだんとわかるようになります」 食べ物の中でも、特にショコラは高級感のあるパッケージや雰囲気に惑わされがち。今の時代、信じるべきはやはり自分の舌、ということなのかもしれません。 「それから、もうひとつ。ショコラにセカンドチャンスを与えてください」 セカンドチャンス?いったい何のチャンスなのでしょう? 「味覚は時間によっても異なるもの。午前中と夜では感じ方が違います。ですから、私がプロとして鑑定を依頼されたときは、2週間ほど時間をいただき、その間異なる時間帯に食べるようにしているんですよ」 味という感覚的なものを、より正確にする。そこに、クロエ氏の国際的な信頼を高めている理由なのかもしれません。 ちなみに、毎日、100~300gのショコラを食べるというクロエ氏。タブレット一枚はだいたい100g位なので、業務用の大きなショコラを買って食べているのだそうです。 |

|

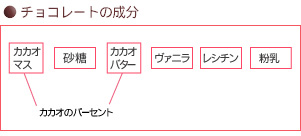

| ショコラに欠かせない酸味と苦みは、舌の一部でより強く感じます |

「試食前には、色と香り。そして口の中で、アロマと酸味を感じます。このとき、甘みや塩け、旨みは探そうとしないで下さい。まず、ショコラを口に入れて細かく噛み砕き、そのまま動かさずにゆっくりと溶かします。そして、そのまま目を閉じ、舌のどの部分で何を感じるかを確かめてください。もちろん口全体に広がりますが、より強く刺激を受ける場所があります」 む、難しそう。まわりを見回すと参加者の皆さんも、ちょっと不安な面持ち。でも、これをマスターできれば怖いものなし!いざ、実食です。 |

|

| 用意されたのはタブレット3種、ボンボン2種。タブレットは厚みにより食感が変わるので、口の中で溶かしてから味わうようにすると良いそうです |

|

まずは、①と②、2種類のタブレットを比較。説明通り、口の中で噛み砕き、ゆっくりと溶かします。 「どのように溶けましたか?アロマの立ち方は?エレガントでしたか、それとも野暮ったい感じですか?」 ん?溶けるスピードが違います。最初に口にした①は、バターのようなゆっくりとした口溶け。フルーツのような酸味に渋みが合わさり、土っぽい味わい。一方②は、まったりと溶け、華やかな甘みとフルーティさが上品です。 「そしてヴァニラ。風味を感じますか。そして、その味は人工的でしょうか、それともナチュラルでしょうか?」 プレーンなタブレットにも加えられることの多いヴァニラは、テイスティングの大きな要素になります。 口溶け、味、そして次は・・・。 「テクスチャーを感じてください。ベタベタしている、バターのよう・・・。それから、にごっているのか、クリアなのか・・・。これは水で考えてみるとよくわかります。つまり、ピュアだとアロマがすっと上がってくるからです」 ふむふむ。味覚に神経を注ぐと、確かに、今まで見過ごしていた感覚に気付きます。 |

|

| まず体で味を感じることが大切ですが、クロエ氏はメーカーから成分表を取り寄せて確認することもあるそうです |

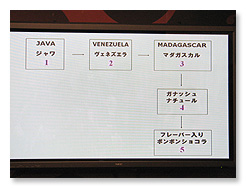

「人間にも、KENZOのスーツでカクテルパーティに参加する人もいれば、田舎で土に触れながら過ごす人もいるように、ショコラにもタイプがあります。それを感じてください。ただ、好きというのは個人的なものですので、良い悪いではありません」 上の例でいえば、①は田舎風の荒々しさがあり、②は都会風の洗練されたイメージ。さらに、どの味がどれ位持続するかという“エンド・オブ・マウス(余韻)”も、大切なポイントです。 さて、ここで種明かし。いったい、どこのタブレットだったのでしょうか? 「①はアルチザン・ドゥ・ショコラのジャワ産、②はヴァローナのヴェネズエラ産のカカオです。①の方がカカオバターが多いので、口溶けが早く、香りの立ち方も早くなります。逆に、口溶けが遅いと余韻が長くなります」 次は③を試食。バターのようになめらかに溶け、フルーティな酸味がフワッと広がります。 「チョコファッジのような甘みがすぐに来て、赤い果実のエレガントさを感じると思います」 この③は①と同じ、アルチザン・ドゥ・ショコラのマダガスカル産カカオ。言われてみると、同じような口溶けで香り立ちが早く、すぐに余韻が切れるところもそっくりです。 3種類のタブレットをテイスティングしてみて感じたのは、産地による味の違いはもちろん、メーカーによって口溶けや香り立ち、余韻にはっきりと個性が現れているということ。同じパーセンテージでもカカオマスとカカオバターの割合によって独自の特徴を出していることが良くわかります。 ちなみに、“チョコファッジ”や“赤い果実”のように味を表現する言葉は、その人のバックグラウンドによって意味合いが異なるもの。日本人とフランス人はもちろん、日本人同士でもその感覚を共有するのは難しいとクロエ氏は言います。ただ、自分の中でその味をしっかり認識するためには、やはり適切な言葉を学ぶことが必要なのだそうです。 |

|

| 名前を隠すことで先入観がなくなり、味に集中できるのもポイント。④、⑤は③のマダガスカル産のクーベルチュールで作られています |

タブレット3種を比較した後は、③と同じアルチザン・ドゥ・ショコラのマダガスカル産チョコレートを使用したボンボン。味はどんなふうに変わるのでしょうか? ④は生クリームが加わることで乳風味のコクが生まれ、力強い印象。 「ショコラティエは産地別カカオの特徴からインスピレーションを受け、ボンボンを作ります。これは、若い学生のようなヴァイタリティに溢れたイメージが表現されていますね」 そして、⑤は④と同じガナッシュに赤ワインジュレの層を加えたボンボンです。 「赤ワインの風味を加えることで、フレッシュ感が増していませんか?エレガントさが加わり、大人の味わいに変化していると思います」 ベースは同じマダガスカル産チョコレートでも、タブレット、ボンボン、そして赤ワインを加えたものとで、こんなに印象が違うとは!確かにこうやって比べて食べることで、面白いほどその特徴がわかってきます。5種を食べ終えると、不思議な充実感に満たされていました。 「ショコラティエは違ったインスピレーションを受け、それをショコラにします。当然、同じマダガスカル産をベースにしていても、まったく印象の違うボンボンが出来上がるというわけです」 “このシェフはこういう味をイメージして作ったのかな?”と想像しながら食べるのも、ワンランク上の愉しみ方。ショコラティエの人柄そのものが秘められたショコラ・・・。こうやってテイスティングをしていくと、色々な発見がありそうです。 ショコラ好きのマニア度(?)をさらに刺激する、大人の愉しみ方を学ぶことができた今回のセミナー。1歩どころか、かなり奥深くまで、ショコラの魅惑的な世界に足を踏み入れてしまったような気がします。 |

|

| セミナーのおみやげは、“チョコレートテイスティングガイド”と鉛筆。ソムリエならぬ、ショコラ鑑定家が増える日もそう遠くないかもしれません |

最後に、クロエ氏に日本の感想を聞いてみました。 「日本人ショコラティエは、クオリティの高いクーベルチュールなど良い材料を使っていて、とても嬉しく感じました。ショコラの市場に関しては、今までの状況をみると、フランスのショコラがまるでブランドやスターのように扱われていた感じにも見えます。日本はポテンシャルも高いので、これからは消費者がもっと知識を身につけていくようになって欲しいですね」 漆黒の輝きを湛えたショコラの世界はどこまでも続きます・・・。 すでにショコラを食べ尽くしたという皆さん!次はぜひ、テイスティングにトライしてみてください。 |

←2008サロン・デュ・ショコラ東京 特集トップにもどる |