|

数年前になるだろうか。 「あの五十嵐さんが六本木ヒルズにうつるらしい」 六本木ヒルズオープンのことが話題になると、誰ともなく自然にのぼるのが、ホテル西洋銀座でシェフを務めていた五十嵐宏さんの名前だった。 |

|

展望台を抱く高層ビルにある「六本木ヒルズクラブ」は、51Fという高さだけあって見晴らしがすばらしい。国やジャンルを特定させない、近未来的で無機質な雰囲気と高級感に溢れている。 このフロアには、8つのレストランスペースがあり、「六本木ヒルズクラブ」会員のための食事や打ち合わせの場所となっている。展望台のチケットを持っていれば利用は可能だが、六本木ヒルズが近いからと、軽く会社帰りに利用できるところではない。パティスリーでもなく、ホテルとも違う特別な場所、現在この「六本木ヒルズクラブ」で腕を振う五十嵐さんを訪れた。 |

|

ショーケースを覗くと、キラキラと輝くばかりに美しく仕上げられたケーキが並んでいる。特別な場所を飾るケーキは、ショートケーキやフレジエを始め、意外にもオーソドックスなラインナップ。さっそくケーキについてお話を伺おうと厨房の扉を開くと、奥から元気な声が聞こえてきた。キビキビとした気持ちの良い活気が溢れている。

|

|

「そうですね。ここはパティスリーとは違うので、幅広い層のお客様がいらっしゃいます。中でも、中高年の方が多いこともあり、あまり奇をてらったものではなくオーソドックスなものを作るようにしています。味の組み合わせは、たいてい2種類くらい。直球勝負が多いですね」 場所柄、フレジエに使う洋酒の量を控えるなどの配慮も必要になってくる。条件のついた範囲内での最高が求められるというわけだ。 |

|

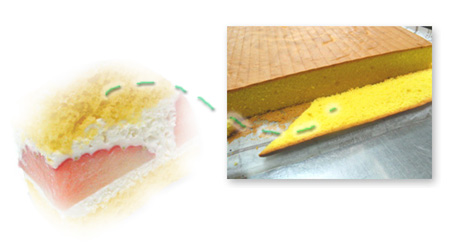

丁寧さがにじみ出るケーキの中で、ショートケーキのジェノワーズが目に付いた。 |

|

「実は、これを焼くために別の窯にしようと考えたこともあるんですよ」 卵黄を多く使用したジェノワーズは、本当に黄色味が濃く、きめ細かい気泡がやさしい口溶けを想像させる。独特の食感を生み出すため、シベリア型という特別な型を使って焼くのだそうだが、本当はカステラを焼くような窯が一番適しているという。 すると五十嵐さんが奥にいる若いスタッフに、なぜあえて窯を買い換えなかったか、理由を尋ねた。 「目的に合う窯を使えば当然求める生地が焼けます。でも、どんな窯でも思い通りの生地を焼けるように努力することで、自分の腕を磨くためです」 間髪を入れずに、気持ちの良い返事が返ってきた。 |

|

「いずれ自分がシェフになった時、この窯じゃないとできない、じゃあやっていけない。でも窯の性能や特性をわかっていれば、逆に理想の生地を焼くために、この窯だったらどう工夫したらいいだろう、配合を少し直そうか、温度を変えてみようかと色々考える。それは着実に、自分の目と腕となるんです」 取材中、私たちに熱く想いを語りながらも、厨房に出入りするスタッフに「ご苦労様」、「それこぼさないように気をつけろよ」など言葉をかけることを忘れない。それを受けて働くスタッフの間には、和やかながらどこか凛とした雰囲気が漂う。1つの目標に向かって一丸となるチームとそのリーダー、そんなイメージだ。 「ここにいるスタッフは若い子が多い。いずれ自分がシェフになった時に、下に教えられるようにならないといけない。それを自分も修業時代に素晴らしいシェフに教わってきて、今本当に役に立っています。どこが良いのかを教える、そういうことを含めて、シェフの仕事なんだと最近思うようになりました」 職人としての力量だけでなく、シェフとしての立場をまっとうしたい。そんな強い想いが伝わってきた。 |

|

「クラブ内のレストランでサーブされるデザート、それから婚礼や宴会のケーキも作っています。この間は、著名なマジシャンのマジックショーがあり、『五十嵐さん、ケーキでマジックやって下さい』とお願いされたんですよ。もちろん、マジックなんてできないので、薄いホワイトチョコレートでモンブランを覆い、中が見えないようにして会場に飾りました。そして、最後にリキュールをかけて炎をつけるというデモンストレーションなんですが」 炎の熱でチョコレートが瞬時に溶け、見事モンブランが出てくるという仕掛けだ。 「実は上手くいかなくて・・」 と五十嵐さんは苦笑する。 アントルメの大きさのせいか、ホワイトチョコレートが消えるようには溶けず、モンブランの上にかかってしまったのだそうだ。後で「味はおいしかったわよ」とお客様から慰められたという。 これほどの大きなものでなくても、出来たてをサービスするデセール類では創意工夫を求められる。しかも、『洋』の分野に留まらず、『和』も『中』も一手に引き受けるというから、高い技術を前提としたシェフのアイデア力が不可欠だ。 「マロンクリームだけでも4種類作っています。『メリディアーナ(イタリアンキュイジーヌ)』のモンブランに使っているのは、一番重いタイプ。フランス産とイタリア産の栗を使ったマロンクリームなんですが、味を凝縮させ、ゆっくりと口の中で楽しめるようなイメージで作っています。ボンボンショコラと同じ感覚です。全体としてはさっぱりした印象に感じると思いますよ」 ところが、日本料理のコースを締めくくるデザートとなると同じようにはいかない。 「同じモンブランでも、和にはサツマイモのペーストを使い、抹茶のアイスクリームを添えて出します。ベースにあるのは洋菓子ですが、あくまでも、和は和、洋は洋と考えています」 取材中にも、中国料理向けのマンゴープリンが出来上がった。洋菓子の技術をうかがわせるクリーミーさと、なめらかな口溶けがなんとも心地よい。また、杏仁豆腐には、なんとフカヒレのエキスを入れるのだそうだ。かつて国際ジュニアコンクールのため、和菓子屋で修業をした経験もあるという五十嵐さんならではの幅の広さがものをいう。 |

| まだ30代前半という若さながら、技術と地位を身につけた五十嵐さん。ケーキを作るということに対して、どんな想いをいだいているのだろう。 「うーん、沢山ありすぎて難しいですね。ただ、僕は昔の人が築いてくれたベーシックや伝統の上に座っているだけ。そのことを踏まえて大切にしていかないとダメだとはいつも感じています。新しいものだけでなく、ベーシックなことまで含め、色々と勉強しないといけないですね」 例えば、ケーキを作るために必要な生クリームひとつとっても、加工する業者、農家、その先には乳牛がいる。そういった多くのものや人々に支えられる存在だという思い、そして感謝と尊敬の念を忘れないようにしたいと熱っぽく語る。立場に奢らない、その謙虚な気持ちも私たちを引きつける五十嵐さんの魅力かもしれない。 「最高の素材で作ればおいしいのは当然。でも自分は、素材の持ち味を引き出す工程を取れるようになりたいんです。それには素材を勉強し、ものを見る力も磨かなくちゃいけない。きっと人間としてもっと強くなることが必要なんでしょうね。今はまだ完成されていないから、1つずつやるべきことを潰していく段階。5年後、こういう機会があったら、ちゃんと答えられるようにしておきます」 と少し申し訳なさそうに笑顔を見せた。 5年後、10年後、職人として、そしてなによりも人間として、シェフ五十嵐宏はさらなる魅力をたたえていることだろう。 |