|

��ށE���@���� ���]�@�@ |

|

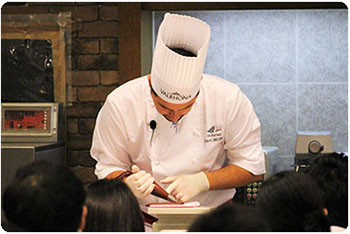

�p�e�B�X���[�����������ẮA�p�e�B�V�G�̊F����ɂƂ��ĊO�ł̎h������ǂ��V�[�Y���ł��B ���̂��߂��̃V�[�Y���͍u�K��������̂ł����A����Ȓ��A�����̃p�e�B�V�G�����ڂ���u�K����@���[�i �W���|����Âōs���܂����B ���ƂȂ����̂͑�X�؏㌴�ɂ���h�[�o�[�m��f�Պ�����ЁB�ݔ����������L�����ł����A�����̎Q���҂ŐȂ͖��܂�A���Ȃ̗l�ł����B�Ⴂ�p�e�B�V�G����A���X���\����x�e�����p�e�B�V�G�܂ŁA�����̕����y���݂ɂ��Ă����̂́A�G�R�[���E���@���[�i�̈����2018�NM.O.F.�̏̍�������̎Ⴋ�p�e�B�V�GDavid Brian�i�_���B�b�h�E�u���A���j���̃f�����X�g���[�V�����B �����M.O.F.�R���N�[���ō�������i��5��ށA�����Ă��̒��ł̓��@���[�i�̐V���i�u�g�D���J�����v�i���{�ł�2019�N9���ɔ����\��j�Ɓu�C���X�s���[�V�����v��3��ގg�p���Ă���A��̂ǂ�Ȃ��َq���Љ���̂����҂��W�܂�܂����B |

|

| �u�t�߂�David Brian�i�_���B�b�h�E�u���A���j�� |

|

David Brian�i�_���B�b�h�E�u���A���j�� �v���t�B�[�� �u�[�����W�����[����уp�e�B�X���[�ŐE�Ƌ���Ə�iB.E.P.�j���擾����B���w��[�߂邽�߁A���ُ㋉�Z�p�ҖƏ�iB.T.M.�j�ւƐi�w����B ���̌�X�y�C�� �o���Z���i�̃I���I�[���E�o���Q��6�N�Ԍo����ς݁A����2�N�Ԃ̓G�O�[�N�e�B�u�E�V�F�t�Ƃ��Ċ���B ���̌�A�G�R�[���E���@���[�i�̈���ɉ����A���َw���ɏ]������T��R���N�[���Ɏ��g�݁A���ې��كR���N�[���u���E�����f�B�A���E�f�E�U�[���E�V���N��2016�v�Ń��[���p���܂���܁B 2018�N10���A��26��M.O.F.�i�t�����X�ŏI�D�G�E�l�́j�Ńp�e�B�V�G�E�R���t�B�Y�[���������M�B |

|

| �_���B�b�h�E�u���A�����i���j�ƃt�@�u���X�E�_���B�h�D���i�E�j |

|

�u�K��̂͂��܂�ɁA�܂��̓G�R�[���E�W���|���̃t�@�u���X�E�_���B�h�D�����爥�A������܂����B �����Řb���ꂽ�̂͂��َq�ł͂Ȃ��A�S�~�ɂ��Ă̂��b�ł����B �u���݃G�R�[���E���@���[�i�ł̓v���X�`�b�N���̃y�b�g�{�g���̈��ݕ��͋֎~���Ă��܂��B���B�����ނ̂͂������A�G�R�[���ɂ��������邨�q�l���������ނ̂��֎~���Ă��܂��B ����̍u�K��ł��y�b�g�{�g���ł͂Ȃ��K���X�r�ŊF����ɐ�����Ă��܂��B������Ƃ������݂ł����A���ꂾ���ł�2�T�Ԃ�500�{�̃y�b�g�{�g�����̂Ă��ɂ��݂܂����B�F����A�����o�[�Y�J�[�h���Ď����Ă��܂���ˁH�悭����v���X�`�b�N���́B����̎��B�̑̓��ɂ̓����o�[�Y�J�[�h�Ɠ��ʂ̃v���X�`�b�N�������Ă���Ƃ����Ă��܂��B�v���X�`�b�N���͐[���ł��B���B�̎d�������q�l�̌��N��C�m�̊����ɉe�����Ă������Ƃ��ӎ����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B�v �Ƃ�������肩��X�^�[�g�����u�K��B �u�K��Ƃ͏����������e���Ɗ�������������܂��A���͑傢�ɊW������܂����B �_���B�b�h�E�u���A��������M.O.F.�R���N�[���̃e�[�}�́u����A�����A�����v�B���̒��Ŕގ��g����̓I�ȃe�[�}�ɂ����̂́u�o�^�t���C�E�G�t�F�N�g(L'effet papillon)�v�ł��B �u�o�^�t���C�E�G�t�F�N�g�v��1�H�̒��̉H�������������ꂽ�n��ւ̋C�ۂɉe����^���錻�ۂ������܂��B���Ȃ킿�ق�̏����ȃA�N�V��������ɑ傫�Ȍ��ۂݏo�����ƂɂȂ���Ƃ������ƁB���̂��Ƃ́A�v���X�`�b�N���݂��ł������o���Ȃ��悤�ɂƂ����G�R�[���E���@���[�i�̃A�N�V������������������A�傫�Ȋ����ɉe�����邩������Ȃ����A����͎��B�l�̃A�N�V�����ł��������Ƃ�������Ƃ������Ƃł��B ���āA����Ȗ���N����X�^�[�g�����u�K��ł����A���ꂼ��̂��َq�̐��@���܂߁A�ڂ������Љ�Ă����܂��B |

|

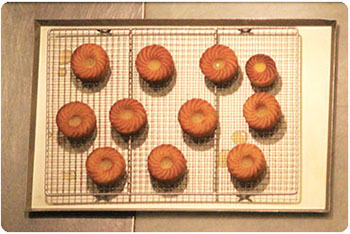

�yL'ÉCAILLE CHINÉE�@�i���J�C���E�V�l�j�z

�ŏ��ɍ�����̂́AL'ECAILLE CHINEE�i���J�C���E�V�l�j�B�����Ȃ�Ȃ����t�ł����A���̎햼�ł��B M.O.F.�̃R���e�X�g�̃N�[����i�ŁA�u�`���R���[�g�̂��َq�i������o�́j�v�A�u2�ȏ�̐H�������邱�Ɓv�A�u60g�̏d�ʁv�Ƃ��������ō�������َq�ł��B |

|  |

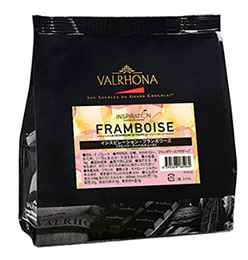

| �x���[�Y�Y�J�J�I�����g�p�����`���R���[�g�u�g�D���J�����v | |

|

���̂��َq�Ɏg�����`���R���[�g�̓��@���[�i�̐V���i�u�g�D���J�����v�i���{�ł�2019�N9��2�������\��j�B�g�D���J�����́A�J���u�C�ɖʂ������Ẵx���[�Y���Y�̃J�J�I�����g�p�����J�J�I��75���̃N�[���F���`���[���`���R���[�g�ł��B

���{�ł͂��܂�m���Ă��Ȃ��x���[�Y�ł����A�O�A�e�}���ƃ��L�V�R�ɗאڂ��Ă���A�I���O2000�N������J�J�I���͔|���Ă������j�����n��ł��B���i���̃g�D���J�����́A�}����̕����Łw�ꏏ�Ɂx�Ƃ����Ӗ��������A���@���[�i�����n�̃J�J�I���Y�҂Ƌ��͂����グ�����i�ł��B �J�J�I��75���ƃJ�J�I�ܗL���������A�����܁A�����s�g�p�ł����A���ǂ��͔��ɂȂ߂炩�B�܂��ق̂��ȊÂ݂�тт��ꖡ�ƁA�V���[�v�Ȏ_���A�Ō�Ɋ��n�t���[�c�̂悤�ȃm�[�g�������ŁA���ɉ��[�����킢�ł��B �g�D���J�����̖����D�����������ƁA������M.O.F�R���N�[���J�Â̏����O�Ƀg�D���J�����̐��i�����������@���[�i�ŐF�X�Ȏ�����d�˂Ă�����������A���傤�ǂ悢�^�C�~���O�Ńg�D���J�������R���N�[���Ŏg�����Ƃ��ł��������ł��B |

|  |

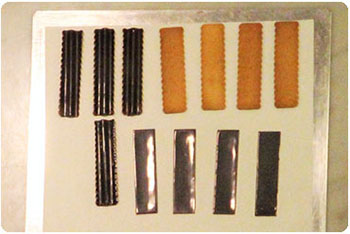

| �`���R���[�g�ƃT�u���̃T�C�Y�����킹�ėp�� | �K�i�b�V�����i��o���Ă��� |

|

�܂��́A���َq�̓y��ƂȂ�p�[�g�E�T�u���E�A�}���h���Ă��܂��B�z���I�ɂ̓V���v���ł����A�T�N�T�N�Ƃ����H�����������邽�߂ɒʏ�̃T�u�������Ⴂ���x�Œ����Ă��܂��B �g�D���J�����͔�����ɂ��A���ʓI�Ȃ��̂Ɣg�ł������̓I�Ȃ��̂�2�ʂ���������܂��B���̔����`���R���[�g�ƃT�u���̊ԂɃK�i�b�V�����i���đg�ݗ��Ă܂��B �K�i�b�V���ɂ��g�D���J�������g�p���܂����A�����ɂ̓L�������������킹�Ă��܂��B �_���̂���`���R���[�g�Ȃ̂Ńt���[�c�����킹��Ƃ����I���������������Ǝv���܂����A����������I�Ȃ��̂Ƃ������ƂŁA�q�����D���ȃL�����������ɂ������ƂƁA�g�D���J�������̂��̂��\�����������������ꂽ���̂��߂ł��邾�����̂��̖̂������������������Ƃ������Ƃł��B ���̂��߁A�L�������������܂�咣�������Ȃ��悤�ł�����͍T���߂ɂ���H�v�����Ă��܂����B �K�i�b�V���̓X�e�B�b�N�~�L�T�[���g�p������������������A�Ō��35�x�ɒ������ăo�^�[�������܂��B���̉��x�̓o�^�[���n�����Ƀ|�}�[�h��ŃK�i�b�V���ƍ����荇�����߁A���Ɋ܂ۂɂȂ߂炩�ɂƂ��Ă����܂��B |

|

| �^�����猩��ƁA�`���R���[�g�A�K�i�b�V���A�T�u���̑w�������� |

| �T�u���Ɣ����`���R���[�g�ŃK�i�b�V�����T���h���A�Ō�ɃW�����h�D�W���E�m���[�b�g�E�m���[���������Ȃ��蔲����Ŋۂ��ʂ����R�|�[������܂��B����̓o���̂ڂ݂�\�����Ă��邻���ł��B |

|

| �ג�����Ŏ����ĐH�ׂ₷���` |

|

������o�̂��َq�Ƃ������ƂŁA���H�̍ۂ́A�����ł��ׂĂ��������ƃ_���B�b�h���B�X�^�C���b�V���Ȏd�オ��ł����A�m���ɕЎ�Ŏ����ăp�N�b�ƋC�y�ɐH�ׂ���`��ł��B �ŏ��Ɋ�����̂͐H���̊y�����B�p���b�Ƃ����`���R���[�g�A�Ȃ߂炩�ł˂��Ƃ肵���K�i�b�V���A�����ăT�N�b�Ƃ����T�u���B����3�̐H�������̒��Ŋy�����x�銴�����܂����B �V���v���Ȗ��̍\���̂��߃g�D���J�����̔����������_�C���N�g�ɓ`����Ă��܂��B�x���[�Y�Y�J�J�I�̎��͋�����S�n�悢�_���̗]�C���c�邨�َq�ł����B |

|

�yLA COQUETTE�@�i���E�R�P�b�g�j�z

LA COQUETTE�i���E�R�P�b�g�j�́A�^���g���g�p�����A���g�����ł��B �A���g�����Ƃ����ƁA�p�e�B�X���[�ł͔�r�I���[�X���g�p���邱�Ƃ������A�ǂ����Ă��Ⓚ����H�����K�v�ƂȂ�܂��B�������A�R���e�X�g�ɂ����Ă͂ł������Ⓚ���鎞�Ԃ��Ȃ��A�Z���Ԃō�����̂��A�ƍl���č������i�Ƃ������Ƃł��B |

|  |

| �������[�E�A�}���h�ɓ��̃R���|�[�g���U�炷 | ���Ɛ��̃V���R���V�[�g�Ŗ͗l��t�����^���g���n |

|

�x�[�X�̓p�[�g�E�T�u���E�A�����h���g�p�����^���g�ł��B���̃^���g�͒������t���d�グ�ŁA�܂芮�����ɂ͏�ʂɃ^���g�̒ꂪ������悤�Ɏd�グ��̂ł����A�����������߂ɃV���R����蔲���A�Ă��オ�肪���ˏ�ɒ������`����Ă���悤�Ȗ͗l�����Ă��܂��B ���킹�鐶�n�̓A�[�����h�����̏_�炩���������[�E�A�}���h�ƃp�[�^�E�o�o�B����2�̐��n�͑���2�̂��َq�ɂ����p���Ă��邽�߁A�����ł��R���e�X�g�S�̂ł̎��ԒZ�k���͂����Ă��܂��B �������[�E�A�}���h�͏Đ��O�ɓ��̃R���|�[�g���U�炵�ďĂ��܂��BM.O.F.�R���N�[���̊J�Â͏H�������̂ł��̍ۂɂ͗m�����g���������ł����A����͂��̍u�K��̎����i7�����{�j�ɂ��킹�ē����g�p���܂����B��͂���{�ł��t�����X�ł��{�������邨�َq�A�Ƃ����̂͑�ȃe�[�}�ł��ˁB |

|

| �������[�E�A�}���h�ɓ��̃R���t�B��h��̂��Ă��� |

|

�Ă����������������[�E�A�}���h�ɂ͓��̃R���t�B��h��L���܂��B ���̃^���g�Ɏg�p�����`���R���[�g�̓C���X�s���[�V�����E�A�}���h�B�A�[�����h�����̃`���R���[�g�ł��B����ŃK�i�b�V���E�����e�i�K�i�b�V���ɐ��N���[���������A���Ă��N���[���j�����^���g�ɍi��܂��B���̏�ɔ����p�[�^�E�o�o���d�ˁA�ēx�K�i�b�V���E�����e���i��܂��B�Ō�Ƀ������[�E�A�}���h�����Ԃ��A�t���܂ɕԂ��܂��B |

|

| �\�ʂɃ^���g���n�������������I�Ȏd�グ |

|

�t���܂ɕԂ������ƁA�A�v�\�����E�N���X�^���i���@���[�i�А��̃i�p�[�W���j���s�X�g���Ő����t���܂��B �����������َq���݂āA����̓p�b�ƌ��������ł̓^���g�Ƃ͋C�Â��Ȃ��ȁI�Ǝv���܂����B�������^�b�`�̕\�ʂ��炵�āA�V�u�[�X�g���}�W�p�����n���o�[�i�[�ŏĂ������̂��ȁH�Ƃ������͋C�ł��B�s�X�g���ł́A��ʓI�ɂ̓`���R���[�g��J�J�I�o�^�[�����[�X�ɐ����t���邱�Ƃ������ł����A����̓i�p�[�W�����^���g���n�Ƀs�X�g�����邱�Ƃ����߂Ēm��܂����B�����m���Ă���Ǝd�グ�̕\���@���L����܂��ˁB ����͗m���̑���ɓ����g�p���܂������A���Ƃ��Ɠ��ƃA�[�����h���������ǂ����߁A�A�[�����h�̗D���������Ƃ܂�₩�ȃR�N���@�ׂȓ��̖��ɂ������肭�閡�킢�ł����B �p�[�^�E�o�o�͓��̃V���b�v��ł��Ă��邱�Ƃ�����A�_�炩�������Ƃ�ŁA�����Ȃ���Δ��y���n�Ƃ͋C�Â��Ȃ���������܂���B���̂��َq�Ɠ������n���g�p���邱�Ƃō�Ƃ̌��������͂��邱�Ƃ͂������ł����A�Â����n�����ł͂Ȃ��قȂ鎿���̐��n���g�p���邱�ƂŖ��̍L���肪�o�Ă���Ƃ����_��������̂�������܂���ˁB |

|

�yMELITÉ ORANGÉ�@�i�����e�E�I�����W�F�j�z

MELITÉ ORANGÉ�i�����e�E�I�����W�F�j��M.O.F.�R���e�X�g�̉ۑ�ŁA�N���V�b�N�ȃt�����X�َq���v�`�E�K�g�[�ŁA�Ƃ����e�[�}�ō�������َq�ł��B �_���B�b�h���́A����̃p�e�B�X���[�ł�������Ă��邨�َq�u�o�o�v�����̃e�[�}�ɑI�т܂����B �o�o�̓V���v���ŊF���m���Ă��邨�َq�Ȃ����ɁA���̐l���ꂼ��ɍō��̃o�o�̃C���[�W������A����̂ɕ]����������郊�X�N�������������ł��B �����Ńo�o�Ƃ������َq�̏d�v�ȕ����A���Ȃ킿���������g�����ƂƃN���[����Y���邱�Ƃ͊O�����ɁA�`��ς��ĕ\�����邱�ƂɌ��߂������ł��B |

|  |

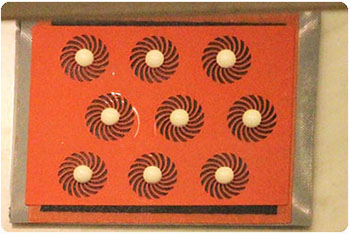

| �Ԃт�̂悤�ȃf�U�C���ɐ蔲�����V���R���V�[�g | �Ă����������p�[�^�E�o�o |

| �����ł��A�I���W�i���̃V���R���V�[�g�����p����܂����B�Ԃт�̖͗l�̂悤�ɐ蔲�����V���R���V�[�g��Ƀp�[�^�E�o�o���i��A���a6.5cm�̃Z���N�������Ԃ��A�\�ʂ�����ɂȂ�悤�ɗ��_���ƓV����ɂ̂��ďĐ����܂��B |

|

| �K�i�b�V���E�����e�E���@�j�[�����ۂ��i�� |

|

�Đ���̓V���b�v���z�킹�܂��B�����Ŏg�p����V���b�v�͓`���َq�ł���o�o�E�I�E�����ɂȂ���ă��������g���܂����A���ꂾ���ł͂Ȃ����C���ʏ`�������Ղ�g���������肵���_�����o���Ă��܂��B�܂��V���b�v�����n���痬��o�Ȃ��悤�ɏ��ʂ̃[���`����������H�v�����Ă��܂��B

�d�グ�ɂ̓��E�R�P�b�g���l�i�p�[�W�����s�X�g�����A�������o���܂��B �����āA�p�[�^�E�o�o�̒����Ƀp�b�V�����t���[�c�����̃I�����W�̃R���|�[�g���̂��A���̏�ɃK�i�b�V���E�����e�E���@�j�[�����i��܂��B�Ō�Ƀ`���R���[�g���̒��������Ċ����ł��B |

|

| �_���B�b�h���̃e�[�}�A�o�^�t���C�E�G�t�F�N�g�ɂ��Ȃ�Œ��̃f�R�[���Ŏd�グ |

|

���H�̍ۂ͏��ʂ����F���[�k�d���Ăł��������܂������A�z���ȏ�Ƀ��C���̎_����u�₩�����������肫���Ă���̂ɋ����܂����B����قǃA���R�[�����͋����Ȃ����߁A�o�o�����ȕ��ł��H�ׂ₷����������܂���B���Ȃ݂Ƀ������͗l�X�Ȏ�ނ��������A�R���e�X�g�̍ۂɂ̓��@�j���������鍁�荂���O�A�e�}���Y�̂��̂��g�p���������ł��B

�V���b�v�̎_���ƑΏƓI�Ȃ̂̓��@�j�������̃K�i�b�V���E�����e�B����ɂ̓I�p���X�Ƃ����z���C�g�`���R���[�g���g�p����Ă���A�~���L�[�ȕ����͂���܂����������Ȃ��A�T���b�Ƃ����d�オ��ɂȂ��Ă��܂����B���̃K�i�b�V���E�����e�����邱�ƂŁA���C����I�����W�̎_�����Ђ������A�܂������̍�����ӂ��悩�Ɋ�����������ʂ�����悤�Ɋ����܂����B �`���َq�ɂ͕��ՓI�Ȕ�������������A����̐E�l�ɂƂ��Ă����ɖ��͓I�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���̂��َq�̗ǂ����������Ď����炵�����������Ă������Ƃ͑����̐E�l�ɂƂ��Ẳۑ�ł�����ʔ����ł�����Ǝv���܂����B |

|

�yL'HESPÉRIE -PETIT GÂTEAU SANS GLUTEN- �@�i���X���@-�O���e���t���[�̃v�`�E�K�g�[�j�z

����f���Ă���̂��A���̂��َq�B �_���B�b�h�����Q������2018�N��M.O.F.�R���e�X�g�̂���Ɂu�O���e���t���[�v�Ɓu�V���K�[�t���[�v�̂��َq���o�ꂵ�������ł��B�ŋ߂ł̓t�����X�ł����N�u�������܂�O���e���t���[�A�V���K�[�t���[�̂��َq�����߂��Ă���̂������邻���ł��B�����{���ɋ��߂��Ă���̂��Ƃ����ƁA��͂藬�s�Ƃ����ʂ��傫���Ƃ̂��ƁB����͓��{�ł����l�ł��ˁB |

|  |

| �����r�X�L���C�ɃI�����W�̃R���|�[�g��h��L�����[����Ɋ����Ă��� | |

| ����̍u�K��ł͓��e��ς��č����͎g�p���A�O���e���t���[�݂̂̓��e�ōs���܂����B�܂��́A�ĕ����g�p�����r�X�L���C�E���B�G�m���𔖂��Ă��A�����ɃR���|�e�E�I�����W����h�胍�[����Ɋ����܂��B |

|

| ���[���P�[�L���K�i�b�V���E�����e�ɖ��ߍ��� |

|

������V���R���V�[�g�̓o��ł��B���͂�I���W�i���e�B���邨�َq�����ɂ͌������Ȃ��A�C�e���ł��ˁB�A�����i�C�g�̗l�ȉQ������̃��C�������Ԃ悤�ɐ蔲�����V���R���V�[�g���V���u�����ɂ��A�W�����E�p�b�V�����E�I�����W����h�肱�ݗⓀ���Čł߂܂��B ���̏�ɃZ���N�������Ԃ��A�C���X�s���[�V�����E���Y���g�p�����K�i�b�V���E�����e���i��A1�p���ɃX���C�X�������[���ɂ����r�X�L���C�E���B�G�m���ߍ��݂܂��B |

|

| �召�̃Z���N�������p���A�^���g�̂悤�Ȍ`�ɑg�ݗ��Ă� |

|

�Ⓚ���^����O������ɕ\�ʂɃi�p�[�W�����s�X�g�����A�^���g�^�ɐ��`�����N���X�e�B�A���ɒu�������ł��B �N���X�e�B�A���́A���Ε���[�X�g�������̎����g�p�����A�J���J�������H���̐��n�ł��B���Ƃ��Ƃ̓p���p�������Ȃ���̂Ȃ����n�ł����J�J�I�o�^�[��n�����ĉ����_�炩�������ɑ召�̃Z���N����g�ݍ��킹�ă^���g�^�̂悤�Ȍ`�ɐ��`����₵�Č`���܂��B������ЂƎ�ԉ������Z�ŁA������M.O.F.�̃R���N�[���A�S�Ă̂��َq�ɗl�X�ȍH�v���Ȃ���Ă��܂��B �������A����Ɠ������Ƃ��p�e�B�X���[�̓���ōs���ɂ͍H���������̂ŁA�u�^���g�^�ɂ��Ȃ��Ă���̕��������ł��悢�ł���v�ƃ_���B�b�h���B |

|

| ���̎����J���J�������N���X�e�B�A���Ō`������^���g |

|

���̍����������ƃJ���J�������H���ƃI�����W�ƃ��Y�̊��k�̍���̂Ȃ߂炩�ȃK�i�b�V���E�����e�̐H���̑Δ䂪��ۓI�ł��B�_�炩�ȃK�i�b�V���E�����e�̓��Y�̉ʏ`�x�[�X�ɍ���Ă���̂Ŏ��b�����y���A�܂�Ń��[�X�̂悤�Ȏ����ł��B���̃r�X�L���C�E���B�G�m���̎��G�肪�D�����A�S�̓I�Ɍy�₩�Ȉ�ۂł��B

���͘a�f�ނƂ����C���[�W�����������̂ł����A�u�K��I����Ă���f���Ă݂�ƁA�_���B�b�h���̓u���^�[�j���n���o�g�Ƃ������Ƃ�������Ȃ�قǁI�Ɣ[�����܂����B�u���^�[�j���n���̓\�o�͔̍|������Ȃ̂ŁA�_���B�b�h���ɂƂ��Ă͐g�߂Őe���݂̂���f�ނ������̂ł��ˁB |

| �yTARTELETTE STRATE FRAMBOISE�@�i�^���g���b�g�E�X�g���b�g�E�t�����{���[�Y�j�z |

|  |

| ���{�ł�2019�N3���ɔ������ꂽ����̃C���X�s���[�V�����E�t�����{���[�Y | |

| �Ō�́A�C���X�s���[�V�����E�t�����{���[�Y������̃v�e�B�E�K�g�[�T�C�Y�̃^���g�ł��B���̃`���R���[�g�́A�t�����{���[�Y�̐[���_����������ƋÏk�������킢�Ő[���Ԃ��F���������A���������ڂ��C���p�N�g�̂��鏤�i�ł��B |

|

| �A�C�X�N���[���̃R�[�����C���[�W�����^���g |

|

TARTELETTE STRATE FRAMBOISE�i�^���g���b�g�E�X�g���b�g�E�t�����{���[�Y�j��M.O.F.�R���N�[���\�I�ō������i�B�ꌩ���ʂ̃^���g�Ɍ����܂����A���̂��َq�͌����Ȃǂł悭�����Ă���R�[���̃A�C�X�N���[�����C���[�W���āA�^���g�̑��ʂɖԖ͗l�����悤�Ȏd�|�������Ă��܂��B �^���g�����O�̒��ɂ����������Ԗڏo��f�ނ�������Ɗ����t����̂ł����A����̍u�K��ł́A�Ȃ�Ɠ��}�n���Y�ł��̑f�ނ������������ł��B ���Ȃ݂ɁA�_���B�b�h���ɂ��Ɨ�������t�����X�l�p�e�B�V�G�̑����́A���}�n���Y�ɍs���Ă��낢��ȑf�ނ����Ă܂��̂��ƂĂ��y�����炵���ł��B���������t�����X�l�ł͂���܂��A�����ނł�������C�^���A�l�َ̉q�E�l�����}�n���Y�i���̑��ɒ�������~�[���̐��X�����Ԃ����ϋ�����X�╶�[����X�̈ɓ������j����D���Ƃ���������Ă��܂����B ���B���{�l�͓�����O�Ɏv�������ł����A�t�����X��C�^���A�ł́A���ꂾ�������̑f�ނ�1�����ɑ����Ă���֗��Ȃ��X�Ƃ����̂͒������̂�������܂���ˁB |

|

| �^���g�ɃN���[���E�u���������̃A�p���C���𗬂����Ƃ���i�E�j |

|

�b��߂��āA�^���g�̑g�ݗ��Ď菇�́A�܂��p�[�g�E�T�u���̃^���g����Ă����A�������[�E���@�j�[���Ƃ����A�[�����h�ƃ��@�j�������鐶�n�𗬂��ēx�Ă��܂��B�������[�E���@�j�[���́A�N���[���E�_�}���h�̂悤�Ȋ��o�Ŏg���܂������_�炩���y�₩�Ȑ��n�ł��B �����ɃN���[���E�u���������̃[���`���̓������A�p���C���𗬂��ė�₵�ł߂܂��B �����܂ł͔�r�I�V���v���ȍ\���ł����A���̌�_���B�b�h���Ȃ�ł͂̑g�ݗ��Ă��͂��܂�܂��B |

|

| �����̂����C���X�s���[�V�����E�t�����{���[�Y�Ƀ��@�j���̃K�i�b�V�����T���h���� |

| �C���X�s���[�V�����E�t�����{���[�Y��OPP�V�[�g�Ɋۂ������̂��A���̏�Ƀ��@�j���̃K�i�b�V�����i��܂��B���������1���̃C���X�s���[�V�����E�t�����{���[�Y�ŃT���h���܂��B�`���R���[�g�����S�Ɍł܂�O��OPP�V�[�g�̏ォ��Z���N�����������ĂĂ��ꂢ�Ȋۂ��`�ɐ����܂��B���̃K�i�b�V���́A�{���{���V���R���ɂ͎g�p�ł��Ȃ��قǏ_�炩���z���ɂ��Ă���̂Ŕ����̂сA���ǂ����悢�̂������ł��B |

|

| �l�X�ȐH�����d�Ȃ荇���^���g���b�g�E�X�g���b�g�E�t�����{���[�Y |

|

���̃`���R���[�g���^���g�̏��3���d�˂āA�����ɃV�����e�B�E���@�j�[�����i��A�Ō�ɃC���X�s���[�V�����E�t�����{���[�Y����芮���ł��B

�����ȃ^���g�̒��ɁA���ꂾ���ׂ̍����d�����Ȃ���Ă��鎖�ɂ͂ƂĂ������܂����B ���ɍŌ�̃C���X�s���[�V�����E�t�����{���[�Y�ŃK�i�b�V�����T���h�����f�R�[���E�V���R���́A�ЂƎ�Ԃ������Ă��邾�������āA�p�����Ƃ����`���R���[�g�Ə_�炩�ȃK�i�b�V���A�����Ď_���̋����t�����{���[�Y�Ƃӂ��悩�ȃ��@�j���̍��肪�Y���A�H���Ɩ��Ƀ����n������������̂ł����B �{�̂̃^���g�����́A�T�N�T�N�������n�ɁA���@�j���̍����N���[���E�u���������̃A�p���C���̂Ȃ߂炩�ȃN���[���̂悤�Ȑ�G�肪���킳��A���ꂾ���ł��\�������������̂ł����B ���̂��َq�́A�����ڂɂ��C���X�s���[�V�����E�t�����{���[�Y�̔������F�ʂ������Ă��āA���̖ʂł��t�����{���[�Y�ƃ��@�j���Ƃ��������̗ǂ��f�ނ̑g�ݍ��킹�ŁA�����̐l�Ɉ�����邨�َq�Ȃ̂ł́A�Ǝv���܂����B |

|

| ���N�̍u�K��̃S�~�̗ʂ͂�����1�܁I�ƃt�@�u���X�� |

|

�S�Ă̂��َq���������āA�Q���҂����H��S�ďI�����Ƃ���ŁA�t�@�u���X�����Ȃɂ�甒���܂������đO�ɏo�Ă��܂����B �u�����̍u�K��ŏo���S�~�ł��B���N�u�K��I���Ƒ�ʂ̂��݂��g���b�N�ɐς�Ŏ����A���Ă��܂����B�����������͊F����̈��ݐ������܂ł̃y�b�g�{�g���͔p�~���ă��T�C�N���\�ȕr�̐��ɂ��܂����B�����ăX�v�[���͎g���̂Ăł͂Ȃ����́A�M�͍Đ��\�Ȏ��M�ɂ������߁A���݂̗ʂ�啝�Ɍ��炷���Ƃ��ł��܂����B�v �����āA�u�������N���@�j���̍����ɂ͂��܂�A�l�X�ȍޗ��̒l�グ�������Ă��܂����A���B�����C�Ȃ��߂����Ă��钆�Ő��ݏo�������݂����j��ɂȂ����Ă���Ƃ��l�����܂��B���ꂪ�C��ϓ���_�앨�̕s��ɉe�����Ă���̂�������܂���B���������ȃA�N�V�������N�����Č����Ŕj���Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B�v �u�K��n�܂�O�Ɏf�������e�Ɠ������A����́u�o�^�t���C�E�G�t�F�N�g�v�ɂ��Ȃ���l�����ŁA�����ȃA�N�V�����ł��A���̉e���͑z���ȏ�ɑ傫���̂�������Ȃ����Ƃ����������܂����B �p�e�B�X���[�̎d���̒��ł���������S�~���ŏo��ł��傤���A�g���̂Ă�v���X�`�b�N���i������������܂��̂ŁA�Q�������p�e�B�V�G�̕��������������������ɂ��čl����P�̂��������ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |

|

| �v���[���e�[�V�����̓o�^�t���C�E�G�t�F�N�g��\���������� |

|

�u�K��̒��ł��b���Ă��܂������A�_���B�b�h���͐E�l�l���ɂ����Ă܂���������M.O.F.�̏̍��邱�ƂɂȂ�Ƃ͎v���Ă��Ȃ����������ł��B���N�O�܂ł�M.O.F.�͉_�̏�̂悤�ȑ��݂����������ł��B����Ƀ`�������W���邫�������ƂȂ����̂�2016�N�ɏo�ꂵ�����ۑ��E�����f�B�A���E�f�E�U�[���E�V���N���ł̏o�����B�u�R��10���O�Ɉ��H�����Ă��܂��A�ƂĂ��s�{�ӂȌ��ʂɂȂ��Ă��܂��܂����B���̂܂܂ł͏I���Ȃ��Ƃ����C������M.O.F.�ɒ��킵�܂����B�v

M.O.F.�R���N�[���ɒ��킷��ɂ�����A�w���������x�Ƃ����ȏ�̂��̂�����K�v������A�����Ƃ������́A�܂��l�Ƃ͈Ⴄ�����͂�����\�����邱�Ƃ��F����ƃV�F�A�������B�v�ƌ�����_���B�b�h���B ����̍u�K��ł͂��̂��߂ɂ����炭���x�����s���낵�����V�s��e�N�j�b�N��ɂ������Ȃ����J�ɏЉ�Ă���܂����B |

|

| �u�K����I���āB�_���B�b�h���ƃX�^�b�t�̊F���� |

|

�`�u�K����I���ā` �u�K����I������v���X�Z�~�i�[�ōX�ɂ��b���f�����Ƃ��ł��܂����B �uM.O.F.�̃R���N�[���ł���ɒl����E�l���ƕ]�������������̂ŁA�������Ă���Z�p�������̂��̂Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A�t�����X���\����E�l�Ƃ��ċZ�p��`���Ă����ׂ����Ǝv���Ă��܂��B�v �܂��A���َq���ő�ɂ��Ă��邱�Ƃ́H�̖₢�ɂ́u�܂����ł��B����ɂ͗ǎ��ȑf�ނ��g�����ƁA�����Ă����\������e�N�j�b�N���K�v���Ǝv���܂��B�v��ԍD���Ȃ��َq�̓~���t�B�[���Ƃ����_���B�b�h���B�t�B���^�[�W���ƃN���[���E�p�e�B�V�G�[���ō\���������ɃV���v���Ȃ��َq�ł��B �D���Ȃ��َq�ɕ\��Ă���悤�ɁA�_���B�b�h���̂��َq�̃x�[�X�͔��ɃV���v���B�����������̂�M.O.F.�R���N�[���p�̂��َq���������Ƃ�����Â�������ł����A���̍\���͂��܂葽���̎�ނ荞�ނ��ƂȂ��A�H�ׂ����ɑf���Ɂg���A���������B�h�Ɗ�������̂ł����B �܂��A����SNS�̉e���ő����̃p�e�B�V�G�������炵���������ɏo���Ă����̂�������鎞��ƂȂ��Ă��܂��B�����ŁA�ǂ�����ăI���W�i���e�B���o���̂��H�Ƃ�������ɑ��u���̓I���W�i���e�B�Ƃ������́A�����o�������Ǝv���Ă��܂��B��Ȃ��̂�����̂ł͂Ȃ��A��������ɂ��ݏo�������ɂ������ł��B���̂��߂ɂ͂ǂ����āH�Ȃ��H�Ƃ������Ƃ�₦���l���Ă��܂��B�v�ƌ���Ă���܂����B����͌������p�e�B�V�G�ɂƂ��ĂƂĂ��d�v�ȃq���g�ɂȂ�̂ł́A�Ǝv���܂��B �ǂ�Ȏ���ɂ��A�����������l�q�Ŏ����̍l����b���Ă����_���B�b�h���B���َq�ɂ��āA�����ăp�e�B�V�G�Ƃ����E�l�l���ɂ��ď�ɍl���Ă��邩�炱���o���铚���Ȃ̂��Ǝv���܂����B �[�������u�K��ƃv���X�Z�~�i�[�ŁA���َq���̂��̂����ł͂Ȃ��A�_���B�b�h���̐E�l�N�w�ɂ��G���ꂽ�M�d�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B |

|

| Panaderia TOP�֖߂� |