|

| 取材・文 下園 昌江 |

| 前回ご紹介したドゥニ・リュッフェル氏 技術講習会1日目に続き、その翌日開催された2日目の講習会の様子をレポートします。2日目はアントルメやパイ菓子、アントルメ・グラッセなど5品が紹介されました。 |

| 【 Le Renouveau ル・ルヌヴォー 】 |

|

ル・ルヌヴォーとは、「もとに還る」という意味があります。このお菓子が春夏向けの味わいなので、季節として再生を意味する春が巡ってくる、といったような意味合いでしょうか。 グリーンアニス、フランボワーズ、パイナップル、ピスタチオなどを組み合わせた、見た目も味も爽やかなアントルメです。 |

|  |

| グリーンアニスのダックワーズ | ビスキュイ・ピスターシュ |

| 土台はグリーンアニスのダックワーズ。グリーンアニスはあまりお菓子に使われることがないのですが、ドゥニさんいわく、パイナップルやアブサン(このお菓子で使用するお酒)と相性が良いとのこと。そして、グリーンが美しく香りのよいピスタチオのビスキュイを焼きます。ローマジパンベースなのでアーモンドのコクもあるしっとりしたビスキュイです。 |

|

|

|

お菓子の大部分を占める白いムースは、ホワイトチョコレートにアブサンの風味をまとわせたもの。 アブサンは、薬草系のリキュールで、アペリティフとしてよく飲まれていたお酒です。しかし、1900年代初め頃、お酒に含まれるニガヨモギの主成分に(飲みすぎると)有害なものがあるとして一度製造中止になりました。その成分を取り除いたものが再び登場したのがここ数年でのこと。 日本でアブサンを飲む機会はほとんどないと思うのですが、ハーブ系リキュール特有の爽やかさがあり独特な風味を感じます。 |

|

|

| ル・ルヌヴォー |

| ムースの中には、フランボワーズとパイナップルのシロップ漬けを散らし、デコレーションも同じ素材で仕上げます。アブサンの香りは強すぎることなく、グリーンアニスや、パイナップル、ピスタチオの風味と非常にマッチして、すがすがしい風味に仕上がっていました。 |

| 【 Alliance アリアンス 】 |

| アリアンスは、「つながり」や「調和」を意味します。このお菓子が複数の要素を組み合わせていながら調和しているところから名づけられたそうです。それぞれすべて強い味や香りがあり、主張のある素材ですが、お菓子好きな方であれば頭の中で想像するだけでもしっくりくる組み合わせだと思います。 |

|  |

| ビスキュイ・ジョコンドにパータ・ボンブを塗る | 焼きごてを使い香ばしくキャラメリゼ |

|

構成は、ヘーゼルナッツのシュクセを土台に、その上にヘーゼルナッツのプラリネを使用したムースとヘーゼルナッツのキャラメリゼしたものを重ねます。中央にはコーヒーのビスキュイを入れ、その上にコーヒーのクレーム・ムースリーヌを流し、最後に薄いビスキュイ・ジョコンドを重ねます。

あらかじめ、ビスキュイ・ジョコンドの表面にパータ・ボンブを薄く塗り乾かしておきます。その上にグラニュー糖を散らして、しっかり熱した焼きごてで焼くこと3回。最初の2回はグラニュー糖を、最後は粉糖を使います。粉糖を使うことで艶が出るのだとか。焼きごてで焼くと、白い煙がぶわ〜っと勢いよく噴き出て、同時に砂糖が焦げる香ばしい香りが会場を包みました。 |

|

|

| 仕上げには、コーヒーのバタークリームとキャラメリゼしたヘーゼルナッツ、側面には薄いチョコレートをはりつけます。ドゥニさんのお菓子は、中に使われている素材を仕上げに使うことがほとんどなので、見た目にも味にも統一感があります。 |

|

|

| アリアンス |

| 食べて最初に感じたのが濃厚なプラリネ(ヘーゼルナッツ)のムースの深い味わい。そこになめらかでほろ苦いコーヒーのクレーム・ムースリーヌと、ビスキュイ・ジョコンドの香ばしいキャラメリゼされた風味が加わります。一気に秋の深まりを感じるような香ばしさとコクと風味があり、また同時にフランス菓子の力強さを感じた一品でした。 |

|

【 Feuilleté aux pommes et aux écorces d'oranges confites リンゴとオレンジピールコンフィのフィユテ 】 |

|

ここまで生菓子が続きましたが、今回はフィユタージュを使用した焼き菓子です。

りんごとオレンジピールコンフィを中に入れて焼いたピティヴィエ・フィユテの様なお菓子です。 フィユタージュ生地は今回ドゥニさんが手折りで紹介してくれました。なるべく生地にストレスをかけないよう、時間をかけて3つ折りを6回行います。 |

|  |

| りんごの表面に溶かしバターを塗る | それぞれの具材を順番にのせていく |

|

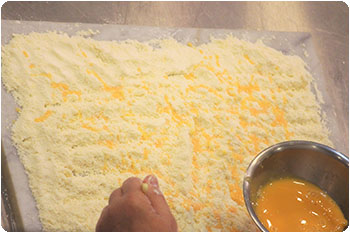

中に入れるリンゴの下準備をします。16等分にカットしたリンゴにバターを薄く塗り、カソナードとバニラシュガーをふりかけて軽くオーブンで焼成します。 6つ折りが済んだフィユタージュを薄くのばし円形に切り取り、ヘーゼルナッツパウダー入りのクレーム・ダマンドを薄くのばします。その上にローストしたリンゴ、オレンジピールコンフィ、ローストしたアーモンドを散らします。 今回日本のリンゴだと、味わいが乏しいということでリンゴのプレザーブも具材として使用しました。どうしてもフレッシュな素材だと日本とフランスで香りや味わい、食感、水分量など異なる点が多いので、色々と工夫が必要なことを感じました。 |

|

|

|

具材をすべて入れたら、再度クレーム・ダマンドを絞り、もう一枚のフィユタージュで蓋をして、側面に斜めに切込みをいれます。これで2枚の生地がはがれず、均一に浮きやすくなります。 最後ドリュールを塗り、表面にナイフで模様を入れていきます。 焼成後、粉糖を表面にふり再度焼くことで表面をキャラメリゼして艶のある仕上がりにします。 |

|

|

| リンゴとオレンジピールコンフィのフィユテ |

| ふわっと軽く浮いたフィユタージュの中には香ばしい風味のクレーム・ダマンド、りんごの酸味、オレンジピールコンフィのほろ苦い爽やかさ、ローストしたアーモンドのカリッとした食感を感じます。v クレーム・ダマンドにリンゴの味が染みて、程よい一体感もありました。全体的には親しみやすい味でフランスの田舎を思い起こさせるようなそんなお菓子でした。 |

| 【 Flan pâtissier aux pruneaux et aux abricots プルーンとアプリコットのフラン 】 |

|

フランは、フランスでは定番人気のお菓子で、パティスリーやブーランジュリーでよく見かけるおやつ的存在の身近なお菓子です。 ブリゼ生地にフランクリームを流して焼く素朴なお菓子ですが、今回はそこに具材としてプルーンとアプリコットを入れたすこしリッチなタイプのものでした。 |

|  |

| 粉とバターを練らないようにあわせていく | 水分を加えるときはむらなく、少しずつ |

|

まずはブリゼ生地から作ります。粉に小さくちぎったバターを入れて、少しずつ手でバターを細かくしていきます。手の熱でバターが溶けないように粉を冷やしておくのがポイントです。 その後、水分や塩、砂糖を全体に散らすように加えてもみ、まとめます。グルテンが出ないようもみすぎないことも大切です。 |

|

|

|

出来上がったブリゼ生地は一晩寝かせたのち、セルクルに敷き込み空焼きをします。そこにフランクリーム、たっぷりのアプリコットとプルーンを2段に分けて入れます。 アプリコットとプルーンはそれぞれドライを使用しますが、そのままではなくリキュールやワインでさらに風味よくしてから使います。 |

|

|

| プルーンとアプリコットのフラン |

|

フランは、カスタードクリームと似たクリームですが、より弾力が強いクリームです。そのためフランスで食べるとブルンっとした固めのものもあるのですが、ドゥニさんのものは柔らかめでブリゼのサクサク軽い食感との相性がとても良いものでした。アプリコットとプルーンの酸味のおかげで、飽きることなく最後まで食べられました。 今までフランは、固くて重いお菓子だと思い込んでいたのですが、ドゥニさんのフランはとても軽やかでバターや卵、バニラなどそれぞれの素材の風味が活きた味わいでした。 こういうシンプルなお菓子にこそ、作り手のこだわりや工夫が感じられるな、と強く思いました。 |

| 【 La Marquise de Pompadour ラ・マルキーズ・ドゥ・ポンパドゥール 】 |

| ポンパドゥール侯爵夫人は、ルイ15世の寵愛を受けた美しく、文学や芸術を愛した女性として有名です。彼女をイメージした氷菓が、今回のお菓子。胴体部分は人形で、下半身はふわっと広がる当時の豪華なドレスをイメージしています。フランスでは1970〜1980年に流行したそうです。 |

|  |

| 松の実のニ・ダベイユ | 型にアイスを詰めていきます |

|

まず、ボンブ・マルキーズと呼ばれるバラの香り漂うアイスにいれる具材を作ります。具材になるのはフランボワーズのパート・ド・フリュイとニ・ダベイユ。ニ・ダベイユは松の実やラベンダーの蜂蜜を使った甘く香ばしいもの。もともとニ・ダベイユは「蜂の巣」を意味し、焼き上がりが蜂の巣に似ているから名付けられたのだとか。

ドーム状の型に、フランボワーズのソルベを均一にのばし入れ、その中にボンブ・マルキーズを詰めます。上面にはダックワーズ生地で蓋をして冷凍庫で冷やし固めます。 |

|

|

|

アイスが固まったら、型から出し周りに平口金でクリームを絞ります。生クリームだけだと冷凍した時に舌触りが良くないということで、ホワイトチョコレートとイタリアンメレンゲを加えたクレーム・シャンティを絞り出します。 ドゥニさんが絞り出していくと、少しずつふっくらと豪華なドレスのように仕上がっていきます。表面にはすみれの花の砂糖漬けやアラザンを散らし、より一層華やかに飾り付けていきます。 |

|

|

| ラ・マルキーズ・ドゥ・ポンパドゥール |

|

昔流行った氷菓、ということですが今の時代にみても、とてもエレガントで夢があるお菓子だなと感じました。フランスの宮廷文化が栄えた華やかで美しい時代を感じさせてくれます。 そして、このお菓子の味も、ローズ、フランボワーズ、松の実といったように華やかで女性らしさを感じる食材が使われていて、食べていてうっとりと優雅な気持ちになれるものでした。 |

|

|

|

ラ・マルキーズ・ドゥ・ポンパドゥールの試食で最後を迎えた2日目の講習会。細かなレシピ作成から、生地の仕込み、材料の説明、組み立て、仕上げ、とほぼ割愛することなく初心者でもわかりやすいように最後まで進行してくださるので、非常に濃厚な時間でした。その陰には多くのスタッフの支えがあったことでしょう。試食も一般的な講習会とは違い、販売サイズのものを1カット提供してくれるので、それまでの準備なども想像以上に大変なものだったと思います。それを当たり前のようにしているのが、この講習会の素晴らしいところです。

最後には弓田氏とドゥニさんが固く握手を交わし、お二人の信頼関係を感じました。また来年の講習会に向け大きな期待を感じさせてくれました。お二人とも32年間という間に、様々な困難を乗り越えながらも、自分のお菓子作りに対する信念は変えることなくまっすぐに歩み続けてきたからこそ、これだけ多くの人に支持され、長く愛されてきているのだと想像します。 伝統を大切にしながらも、常に新しいお菓子にチャレンジし続けるドゥニさんのお菓子、来年の講習会も今から楽しみでなりません。 |

|

イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ http://www.ilpleut.co.jp/ |

| Panaderia TOPへ戻る |