|

取材・文 下園 昌江 |

|

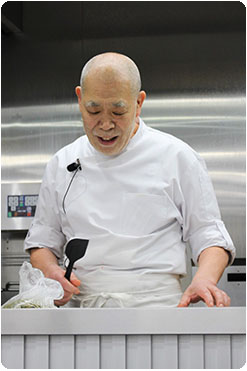

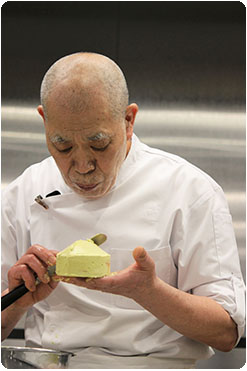

4月某日、Sweets Please(スイーツプリーズ)主催によるオーボンヴュータン河田勝彦シェフの講習会が開催されました。 Sweets Please主宰の小松崎さんが、是非河田シェフの講習会を開きたい!という熱い想いで実現した今回の講習会。実は最初にお願いした際には「10年前だったらやってあげたんだけどね。」と断られたそうです。それでも諦めず何度もお願いして、小松崎さんの情熱が伝わり今回の講習会が開催された次第です。 日本におけるフランス菓子だけではなく、歴史や文化を伝えてきた河田シェフ。河田シェフのフランス菓子に関連する書籍はいくつも出版されていますが、直接お菓子を教わる機会というのはなかなか無いものです。 その上、公の場での講習会は今回が約10年ぶりということもあり、講習会参加の募集をしてから2日足らずで満席になったそうです。それだけ河田シェフのお菓子に憧れや関心を持っている方が多いという事ですね。 |

|

| オーボンヴュータン 河田勝彦シェフ |

|

河田シェフの少しはにかんだ笑顔でスタートした講習会。その笑顔を見て場の雰囲気が一気に和みました。今回教えていただくのは2種類のお菓子。まずはスノブ(Snob)。お店でも販売しているピスタチオと赤いフルーツを組み合わせた生菓子です。 このお菓子が出来たのは、ちょうどピスタチオローストペーストの販売が日本で始まった頃。通常の(ローストしてない)ピスタチオペーストとは異なる独特な味わいをお菓子に活かしたいと思い、いくつかのお菓子を考案したそうですが、スノブはそのお菓子の中の1つです。 |

|  |

| シロップを再結晶化させる | キャラメリゼしたピスタチオ |

|

まずは、ピスタチオのキャラメリゼを作ります。水:砂糖が1:3の割合のシロップを加熱し118度まで温度を上げて火を止めます。その後ピスタチオを加え混ぜ続けるとシロップ内の砂糖が再結晶化し、サラサラの粉状になります。再び火をつけて砂糖がキャラメル化するまで加熱します。

キャラメルの色はシェフによって、またお菓子によって異なりますが、このスノブは、かなりしっかり香ばしい色がついた濃いめのキャラメリゼ。完成したらシルパンの上にあけて、冷まします。 |

|

|

| 土台になるのはピスタチオのダックワーズ生地。ダックワーズ生地にはピスタチオペーストを加え、表面にはあら刻みのピスタチオのキャラメリゼを散らし焼成します。 |

|  |

| とろみがつくまで炊く | 丸いシリコン型に流し冷凍する |

|

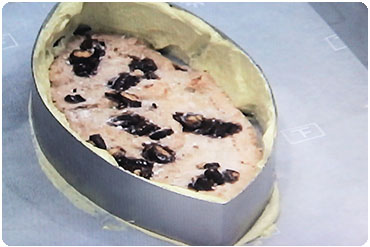

次にセンターに入れるパーツを仕込みます。これはクレモー・ル―ジュという赤いフルーツを4種類使用した柔らかいクリームのような生地です。 フルーツはフランボワーズ、苺、グロゼイユ、リュバーブの4種類。これに砂糖、卵を合わせて炊き、とろみがついたらバターを加え最後にゼラチンを溶かします。タルト・シトロンに使うクレーム・シトロンと同じような製法ですね。 |

|

| 型の内側にクレーム・オ・ブールを均一に塗る |

|

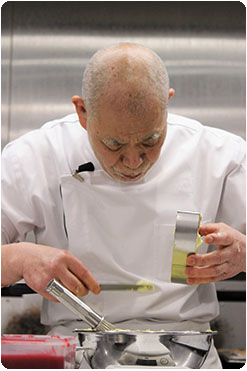

お菓子の大部分を占めるのがクレーム・オ・ブール ムースリーヌ ピスターシュ(以下クレーム・オ・ブールと記載)です。 ピスタチオペースト入りのアングレーズソースを炊き、そこにバターとイタリアンメレンゲを加えて作ります。バターを加える際は、バターが溶けないようにアングレーズソースを34度程度まで冷まし、冷たい角切り状のバターを加えてよく合わせていきます。 最後にしっかりたてたイタリアンメレンゲを合わせます。その際には最初はホイッパーでしっかりと、後半は泡をつぶさないようにすくいあげるように合わせていきます。 |

|  |

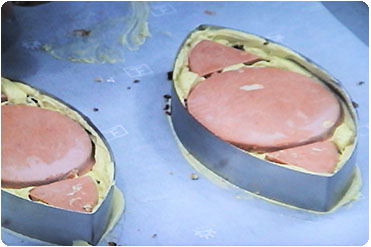

| ダックワーズ生地を底に敷く | センターにクレモー・ルージュを入れる |

| スノブは舟のような形をした個性的な型を使用します。型の周囲にはあらかじめクレーム・オ・ブールを塗っておきます。まずはダックワーズ生地を敷き、その上にクレーム・オ・ブール、センターにクレモー・ルージュを入れ、再度クレーム・オ・ブールを重ねます。 |

|

| 中央が盛り上がるようにパレットで整える |

| 表面を平らにならした後、中央がこんもりと高くなるようにクレーム・オ・ブールを塗り、立体的な形状に仕立てます |

|

| ナパージュ・ルージュで周りを覆う |

| 冷凍した後に、フランボワーズピューレを使用したナパージュ・ルージュを全体にまわしかけます。淡いグリーンのピスタチオカラーが、鮮やかなフランボワーズの色で覆われてそれだけでとても美しく見入ってしまいます。 |

|  |

| パラチニットを使用した透明な飴 | バランスを見てチョコレートと飴を飾る |

| 最後の仕上げは透明な飴にピスタチオを散らしたもの、薄いチョコレート片を飾り完成です。飴は、パラチニットを使用したものです。パラチニットは飴細工用の甘味料で、高温でも色がつかないのが特徴です。180〜200度で溶かし、スライスしたピスタチオを散らして作ります。これは家庭でも簡単に真似できそうですね。 |

|

| スノブ断面 |

|

表面は真っ赤ですが、断面はピスタチオのグリーンとクレモー・ルージュの淡いピンク色が層になり華やかでおしゃれな雰囲気。 河田シェフは、スノブという名前には「お洒落な」という意味合いを込めたそうで、まさにその言葉がぴったりな仕上がりです。 ピスタチオの香ばしく濃厚な味にベリーの酸味が加わりとても洗練された味です。ピスタチオのキャラメリゼのカリッとした食感や香ばしさも、程よいアクセントになっています。 |

|

| 鮮やかな赤が美しいスノブ |

|

艶やかな赤いグラサージュが華やかな仕上がりです。同じ構成で丸く作ることもできるでしょうが、完成形を見て、やはりこの形だからこそスノブという名前がピッタリなのだな!と感じました。

続いて2品目は、華やかなスノブとは対照的な素朴なお菓子「パン・デピス」です。 フランス修業時代に、フランスには各地に根付いたお菓子があることを知り、その後も各地を巡りながらお菓子を探訪してきた河田シェフならではのお菓子です。 パン・デピスはフランスではブルゴーニュ地方のディジョンが有名ですが、元々は中国で食べられていた保存食「ミ・コン」が基になったといわれます。 それが、時代と共に人の移動やそれに伴う食文化の影響で、現在のようなお菓子になったといわれています。 パン・デピスは、蜂蜜とスパイスを使うのが特徴ですが、現在では作り手によって、バターなどの油脂を入れて食べやすくしたり、フルーツのコンフィを加えたりと様々なアレンジがされています。今回は昔ながらのパン・デピスということで「パン・デピス クラシック」と名付けられた伝統的な製法を教わりました。 |

|  |

| ねかせた生地はしっかり手でつかめるくらいの固さ | 数種類のスパイスをブレンドして加える |

|

最初に蜂蜜と牛乳を手鍋で沸かしそこに粉類を加え、室温で5時間程度休ませます。 まず、そこまでの工程に驚きました!私が今まで教わってきたパン・デピスの作り方とは全然違います。よくあるパン・デピスの製法だと、卵、砂糖、粉類を順に混ぜ合わせていくもの。初めて知る製法にわくわくしながら見ていました。 生地を休ませある程度固さがでてきたら、台に出しスパイスと重曹を加えて手でこねあわせていきます。 スパイスは、パン・デピス用とスペキュロス用のそれぞれミックスされたスパイスに加え、シナモン、カルダンモン、アニスが入っています。スパイスの心地よい香りが会場に漂いました。 |

|  |

| 生地をパウンド型に入れて手でギュッとおして平らに整える | |

|

その生地を型に入れ、こぶしを使って表面をたたきながら平らにならしていきます。 今までこんなにしっかりしたパン・デピスの生地(生の状態の)を見たことが無かったので一体どんな風に焼きあがるのだろうか?と気になります。 |

|

| 焼き上がりは牛乳のグラスで艶だし |

| 焼き上がりは、大きく膨らむ感じではなく、やや高さが出てくるくらい。卵が入らない分膨張率は高くないようです。焼き上がり熱いうちに表面に牛乳とグラニュー糖を同割で合わせたものを刷毛でぬり、艶を出します。 |

|

| 艶があり美味しそうな表情 |

|

焼きあがったパン・デピスは飾り気がなく素朴ですが、スパイスと蜂蜜の香りがふんわり漂い噛みしめるとじんわり美味しさが広がります。生地は卵が入っていないこともあって、密度が高くみっしりした食感です。 今回(日本において)は、やや大きめのパウンド型で焼いたので迫力がありました。河田シェフは、「こういうお菓子はど〜んと大きく焼いて切り分けるのがいいんだよな。」 、という事をおっしゃっていて、確かにフランスの田舎にいくと天板サイズくらいの大きなパン・デピスを量り売りで売っているお店を見かけることもあり、とてもおおらかで包容力があり、地方菓子らしい魅力を感じさせてくれます。 |

|

| パン・デピスは牛乳との相性も抜群 |

|

また、「是非牛乳につけて食べてみて、これが美味しいんだよね」とも。 今までパン・デピスは紅茶や赤ワインにあうな、と思っていたのですが、確かに牛乳にもピッタリ。少し浸すことで、生地が柔らかくなり食べやすくなるだけではなく、スパイスやはちみつをより感じやすくなります。 今回はタカナシ乳業さんの北海道産牛乳と合わせました。コクのある牛乳で、パン・デピスと合わせても負けない存在感がありました。 |

|

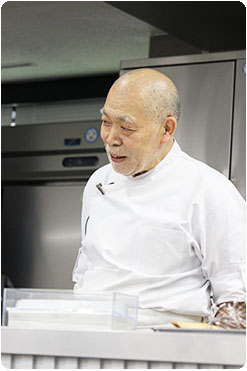

| 時折笑顔を見せながら質問に答える河田シェフ |

|

最後に質問タイムが設けられました。 いろんな質問があり、「スノブ」という名前を付けた理由や、「今ハマっていることは?」(ジム通いとの返答!)などがありましたが、最後にフランス時代の話について聞かせてほしいというリクエストがありました。 その話を少しご紹介したいと思います。 河田シェフが50数年前フランスで修業を開始して間もない頃、パリでは5月革命が起こりパリの街は混乱していました。その影響でパティスリーも閉店し、菓子修業の道が一度途絶えてしまいました。そこで、仕事を失った河田シェフはパリから遠く離れた南仏のマルセイユまで自転車で向かったそうです!その旅は過酷で、本当に疲れ果ててしまい、また同時に菓子職人としての気力も失いかけていました。 その後、ボルドー近くのシャトーでブドウ摘みの仕事をしたそうです。その仕事の休みの日に近くの街のパティスリーで初めてカヌレに出会い、「なんだ、このお菓子は!?」とその姿に衝撃を受けたそうです。 初めて出会ったカヌレに、「自分の弱い気持ちを打ち砕かれたような、そんな気持ちだった。」と河田シェフ。弱気になっていた自分に、カヌレの存在が「パティシエとしてやっていく覚悟をもたらしてくれた。」と述べました。 (講習会のお話ではそのままボルドーに行ったように感じる話の流れでしたが、河田シェフの著書「フランス郷土菓子」を拝読するとマルセイユへの自転車旅の後、一度パリに戻り、その後ボルドーに向かったそうです。) そんなお話を、穏やかにそして懐かしそうに話す河田シェフの姿を見て、私達受講者もフランス時代の河田シェフを想像しながらなんとも温かい気持ちになりました。 そのカヌレとの出会いがなければ、今の河田シェフ、オーボンヴュータンはないのだろうと考えると、感慨深いものがありますね。 今でも現役で、厨房でお菓子を作り続ける河田シェフ。なかなか表には出ていらっしゃらないシェフですが、今回の講習会でお菓子作りの技術や哲学、フランス時代のエピソードを知り、改めて河田シェフ、オーボンヴュータンの素晴らしさを感じた講習会でした。 |

|

| sweets pleaseの小松崎さんや司会を務めた平岩さん、スタッフの皆さんと共に |

|

| Panaderia TOPへ戻る |