|

�p�����̋Z�p�������������E�I�ȃp���̃R���e�X�g�A�u�N�[�v�E�f���E�����h�E�h�E���E�u�[�����W�����[�v�B���̌l��Ƃ������ׂ����A�u�}�X�^�[�E�h�E���E�u�[�����W�����[�v���A���N����J�Â���邱�ƂɂȂ�܂����B ���s���W���啑��ɗ����A��������l�Ő��E�ɗ������������ƂƂȂ����̂́A���{��\�Ƃ��đI�ꂽ�u�h���N�v���쐳������B����Ȕނ��������ׂ��J�Â��ꂽ�u�K��ɁA�p�i�f���A���Q�����Ă��܂����I �i2010.2�j�@

����̍u�K��́A���{��\�́u�h���N�v���쐳�����A3���̑��{�Ԃ�O�ɁA���ۂɑ��ō��p�����I���Ă����Ƃ������e�B�Ȃ�ƈꑫ��ɁA�R���e�X�g�ō��8�A�C�e����3�i�̍u�K�����Ă�������ق��A����Ɂu�u���[�g�n�C���v�����F����̍u�K������Ƃ������ƂŁA���ƂȂ���{�p���Z�p�������ɂ́A�吨�̃p���E�l�̕��X���l�ߊ|���Ă��܂����B |

|

|

���p���E�l�̃z�[�v�u�h���N�v���쐳������(��)�ƁA �p���D���̓���u�u���[�g�n�C���v�����F����i�E�j |

|

���āA�����\�ɂȂ������삳��ł����A2008�N�̃��[���p�����ŊJ�Â��ꂽ�u�N�[�v�E�f���E�����h�E�h�E���E�u�[�����W�����[�v�ł̓`�[�����[�_�[�Ƃ��Ċ������͎ҁB���E����2��ڂƂȂ邾���ɁA������Ƃ��������悤�ł��B �u2008�N�̑��̍ۂ́A�f�U�C�����肫�ƍl���āA�h�肳���o�����ƍl���Ă��܂����B�ł��A�p���Ƃ������̂́A�{���A�]�v�Ȏ�������Ȃ��������������Ǝv����ł��B�����ŁA����̓f�U�C����I���W�i���e�B���o�����A�V���v���ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃɂ��܂����v �Ƃ͂����A�R���e�X�g�̉ۑ�͂ǂ��������o�^�[�Ȃǂ��g��Ȃ��p���Ȃ̂ŁA���̓������o���̂ɂ��Ȃ��J����̂������B�������A����H���̌��ߎ�ƂȂ鏬�����͒��O�܂Ŕ��\����Ȃ��Ƃ�������A���̑�ς����f���܂��B�����āA�����ЂƂ�ςȂ̂����ʂ̑����B |

|

�u�g�o�Q�b�g�h�A�g�o�Q�b�g���@���G�h�A�g�����̃p���h�ȂǁA���߂�ꂽ8��ނ̃p����8���Ԉȓ��ɍ��̂ł����A�Ⴆ�g�o�Q�b�g���@���G�h��������40�{�A�g�v�`�E�p���h��������150�ʁE�E�E�ƁA�Ƃɂ������Ԃ̊��ɍ��ʂ������̂����̑��̓����B�����͖{�Ԃ̃V�~�����[�V�������Ǝv���āA�g�o�Q�b�g�h�A�g�p�� �h �J���p�[�j�� �I �����@���h�A�g�p�� �I �Z���A���h��3��ނ�����Ă��������Ǝv���܂��v 8���Ԃ�8��ނƂ����̂������ł����A����Ȑ���1�l����ł��Ȃ��Ƃ́I�R���e�X�g�ɂ́A�p���̋Z�ʂ����łȂ��A�l�ԗ��ꂵ���X�s�[�h�A�����āA���x�Ȑ��_�͂��K�v�ɂȂ肻���ł��B

|

|

|||||||||||||

|

�܂��́A���삳��́g�o�Q�b�g�h���n�̎d���݂���X�^�[�g�ł��B �u�����́A�V�����g�D�[��(�����x�m������)�Ƃ����t�����X�Y�̏��������g���܂��B�D��0.45���A�^���p�N��9���ƁA�^���p�N�����Ⴂ���ߎア�ł����A�t�����X�ł̂����V�~�����[�V�����ɂȂ�Ǝv���܂��v �������A���A�����g�����킹�A20���قǃI�[�g���[�Y�����������A�~�L�V���O�J�n�B |

�u�o�Q�b�g�͈�ԉ����[���ċْ�����A�C�e���v�Ɛ��삳�� |

|

|||||||||||

|

�u�F����A���������Ȃ̂őO�Ɍ��ɗ��Ă��������ˁI�v �Ƃ������삳��̐��ɁA�Q���҂̊F��������X�ƃ~�L�T�[�̑O�ɏW�܂�܂��B���ɂ́A�����Ɩ����̐��삳�������̂ł��傤�B���̖ڂ͐^�����̂��́I |

|

|

����̃��j�^�[�ɉf�����f��܂����A���n�̏�Ԃ́A���ۂɌ�����A�G�ꂽ�肵�Ȃ��Ƃ킩��ɂ������́B�F����A���X�ƑO�ɏW�܂��Ă��܂� |

|

�s�˂����������n�́A�c����������ɂȂ߂炩�ȏ�ԁB �u�����ŁA�z���̏��������������܂��v ���̂Ȃ��������n�ɁA�\���b�A�����~�L�V���O��������̂����여�B��������ƁA�ق�̏������n�����݈����₷����ԂɁB����ɁA���s��������Ȃ��R���e�X�g�ł̕ی��̈Ӗ�������悤�ł��B |

|

|

�c���c���ƂȂ߂炩�ŁA������тт����n�B �y�^�b�Ƃ����G��S�n�ł� |

|

�u�����́A�ۂ߂�̂ł͂Ȃ��A�����Ď~�߂�C���[�W�ŁB��������������ۂ߂Ƃ�������Ƃ́A���i�A�ӊO�ƎG�ɂȂ肪���ł����A����ł̓_���B�����͂��������p���ɂ���������A���������ۂ߂����āA���`�͂������悤�A���������ӂ��ɋt�Z���Đ��n������Ă������Ƃ���B���̕����́A�����ł����Ȃ�_�o���ɂ������悤�ɂ��Ă��܂��v �Ɛ��삳��B ���ۂɁA���n����߂�悤�Ɋۂ߂����̂ƁA������悤�ɂ����Ɗۂ߂����̂Ƃ���ׂĂ݂�ƁA���n�̒��肪�Ⴂ�܂��B �u���ł͎葁�����`���K�{�B�ł��A���������̂��߂ɂ��A�����߂��Ȃ����Ƃ��d�v�ł��v �ƁA���`�������قǃX�s�[�f�B�B�����Ƃ����ԂɁA�I���Ă��܂��茳���ǂ��킩��Ȃ��قǁB �u�傫���C�A�������A�������ׂ����K�X�͎c���A�Ƃ����C���[�W�B�F������A��������ɂǂ����B���A���`��1��Ō��߂Ă��������ˁI�v �^���A�^���A�^���B�ƃ��Y�~�J���ɐ��`�����Ă������삳��B�X�s�[�h������Ȃ�����A����͂����܂Ń\�t�g�A�������ł��B |

|

|

���Ă���ƊȒP�����ȃo�Q�b�g�̐��`�B���̎�� �����ЂƂЂƂɌ����Ȃ��Z���B����Ă��܂� |

|

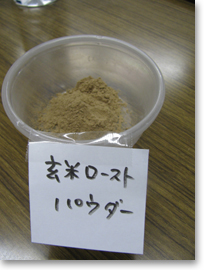

����ɁA�g�p�� �h �J���p�[�j�� �I �����@���h�A�g�p�� �I �Z���A���h���d����ł����܂��B �u�g�p�� �h �J���p�[�j���h�ɂ́A�����������[�X�g�������ĕ��������܂��B����́A���n�ɍ������������邽�߁v |

|

|

���ă��[�X�g�p�E�_�[�B���ɂ��ߍׂ����A ������ׂ����v�킹�鍁����������܂� |

|

���ĕ��Ƃ́A���{�l�Ȃ�ł͂̔��z�I�Ƃ��낪�A�g�p�� �I �Z���A���h�̏ꍇ�́A���̋t�ŁA���Đl�I�Ȋ��o���K�v�Ȃ悤�ł��B |

|  |

|

|

||

|

�u�g�p�� �I �Z���A���h�ɍ��S�}�͎g���܂���B���́A�O�[���b�p�ɍs�����ہA�������ɂ͍��S�}���g�����p�����Ȃ����ƂɋC�t������ł��B���S�}�͂��Ȃ薡���Z���̂ŁA����݂̂Ȃ����ɂ͂��������Ȃ��Ɗ�����\��������ƍl���A����͂����č��S�}�����V���A���̃u�����h�ɂ��܂����v ���Ȃ݂ɁA�g���͔̂��S�}�A�A�}�j�A�Ђ܂��̎��3��ށB���o���H�������Ⴄ�ꏊ�ł̐킢�́A��͂��ؓ�ł͂����Ȃ��悤�ł��B |

|

|

�V���A���́A���[�X�g��A���ƍ��킹�ė①�B �����Ƃ�Ɛ������z������Ԃł� |

|  |

| �Đ��̍ۂɂ���H�v�B����̃X�e���V���̏ォ�畲���ӂ邢�A�͗l�����܂� |  |

|

�����āA���̃z�[�v���삳���͋����x�������1�l�̍u�t�A���������Ă�������̂́A�g�N���A�\���h�A�g�p�� �h �Z�C�O���h�A�g�p�� �I ���@���h��3��ށB �u�������g�p�� �h �Z�C�O���h�Ɏg�������@����́A�J�����F���搶�̖{����Ƃ������̂ŁA�����ł��D���Ȏ�̂ЂƂB���́A���C�����E�J�����F���搶�̖{�Ƃ����̂́A���܂ł����Ə����Ă��邾����������ł��B�Ƃ��낪�A�ǂݒ����Ă݂�ƁA���ɂȂ��Ă킩�邱�Ƃ��ƂĂ������A�{���ɂ��������Ƃ������ꂽ�{�ȂƁA���߂ċ����܂����v �Ⴆ�A������g�p�� �h �Z�C�O���h�̓t�����X�̃p���B�{���A�h�C�c�ƃt�����X�ł́A�p���̊�{�I�Ȕ��z���Ⴄ���̂�����ǁA���ƃ��C���p���Ɋւ��Ă͍����̍l�����������Ȃ̂��Ƃ��B |

|

|

�J�����F�����̔z���ō���������@����B�ǂ�Ȏ�ɂ��������ŕς�邽�߁A��Ɍ��܂���1�l�������悤�ɂ��Ă���̂����� |

|

�Ƃ������ƂŁA����̓J�����F�����̔z�������㕗�ɃA�����W�B �u�J�S�ɓ���ďĐ�����̂ŁA���n�͂��炩�߂Ɏd�グ�܂��v �ᑬ��7���قǃ~�L�V���O�������n�́A��������������ɂ��炩�B���C����35.4�������Ă��邹�����A�L�т͂��܂�Ȃ��A�S�y�̂悤�Ȏ����ł��B �u�T���[��(�h�C�c)�ƈႢ�A�����@����̏ꍇ�́i���x���j����߂ɂ����܂��B������24.9���ł��ˁv �~�L�V���O�Œɂ��n�������邽�߁A�o���W���E�ɂƂ�����A�z�������ċx�܂��܂��B |

|

|

�����ʂ����Ȃ�Ƃ��݂��݂��������n�I |

|

�����āA�����A�ۂ߁B800g�ɕ����������n���A�g���g���ƁA��̏�ɂ����Ɖ����]�����悤�ɁA������g���Ċۂ߂Ă����܂��B �悭���Ă���ƁA������̎���͋����قǃ\�t�g�Œ��J�B�I�݂Ȃ��̎�̓��������Ă���ƁA�܂�Ńp�����n���������̂̂悤�Ɍ����Ă��܂��قǁB�g�ۂ߂���h�Ƙb���Ă����A��قǂ̐��삳��̌��t���S��܂��B |

|

|

�ȒP�Ɍ����܂����A�������̓x�e�����̋Z�p�B �꒩��[�ɂ͂ł��܂��� |

|

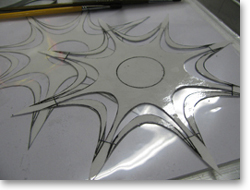

�u���`�́A�`�𐮂���̂݁B���ꂩ��A�Ȃ܂��^�̃J�S�ɓ����ꍇ�́A�͂��̕������������L����悤�ɂ���Ƃ����ł���B��������ƁA�J�b�g����̍ہA�͂���I�l�����킢��������Ȃ��ł��傤�H�v �g�͂��͂�����Ɨʂ����Ȃ��đ����ȁh�Ǝv�����o���A�F�������x�ʂ͂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������X�𑱂��Ă������炱���̃A�h�o�C�X���A�����ƐS�ɋ����܂��B |

|  |

|

�p�̕������L����A���ꂾ�������`�ɋ߂Â��Ƃ����킯 |

|

|

|

�Đ��O�̃N�[�v����B�e�B�i�C�t���g���āA�����ɂ����Ɛ[���荞�݂�����̂��h�C�c�X�^�C�� |

|

����ȁA������Ȃ�ł͂̌o���k�́A���X�Ől�C�Ƃ����g�p�� �I ���@���h�ɂ��B �u�X���o��ۂɎ��H���܂l���A�킴�킴�߂��Ă��āw���̃p���Ȃ�ł����H�x�ƕ������炢�A�l�C�̃p���B�ԃ��C���������Ղ�g���̂ŁA�{�W�������֓��ɍ��킹�Ĕ̔�����̂��������A��������Ȃɒ�Ă��Ă������Ǝv���܂��v �ƁA�Ȃ�Ƃ������������I�Ƃ��낪���́A�ŏ������l�C�Ƃ�����ł͂Ȃ������̂������ł��B |

|

|

�ق�̂�Ԃ����n�ƃT���~���H�~��������g�p�� �I ���@���h |

|

�u���X�A�����X�e�B�b�N�ɐ��`���Ă�����ł����A150g 400�~�Ƃ����l�i���ǂ����Ă�������������̂��A���܂蔄��s�����ǂ�����܂���ł����B����ŁA�������������ăc�C�X�g��������A�r�[�ɂ悭�o��悤�ɂȂ�����ł��v �Ȃ�قǁI�������n�ʂł��A�`�ЂƂň�ۂ�����Ȃɕς��Ƃ́B�������ł͂Ȃ��A�������̃R�c�����ۂ̂��X�ɂ͕K�v�s���Ȃ��Ƃ��킩��܂��B �u���n�Ɏg���ԃ��C���́A���\�������̂��g���Ă��܂��B�P�{4000�~���炢�̃{�W�����ŁA�F�╗���������B�p���Ɏg���ꍇ�A�ԃ��C���Ɋ܂܂��^���j���̑����Ő��n�̐F���ς���Ă���̂ŁA������I�Ԋ�ɂ���Ƃ����Ǝv���܂��v ���Ȃ݂ɁA���C���̓A���R�[���������Ă���g�p�B���C��������Ƃ����āA���ɐ��@��z����ς��Ă͂��Ȃ������ł��B |

|

|

�ԃ��C������70�������������n�B �c���̂���A�Ȃ߂炩�Ȏ����ł� |

|

�Ђ����ݗp�̃��C���������Ɩ�90���ƁA���Ȃ萅���ʂ̑������n�B�ԃ��C���݂̂Ń~�L�V���O�������n�ɁA�p�V�i�[�W���̗v�̂ŏ��������������āA���n�����������܂��B �u������A����������B�H�ׂĂ݂�H�v �ƍ����o���Ă��ꂽ�̂́A�T���~��ԃ��C���Ɉ�ӂ��Ă��������́B�K�x�Ƀ��C�����z���āA�����Ƃ�B�����������Ƒ����Ă��܂��B |

|

|

�ԃ��C�����z���Ăق�̂�F�t�����T���~�B ���ꂾ���ł��A�[�����������I |

|

�����āA����1�i�̃N���A�\���Ɋւ��ẮA����z��������̂��Ƃ��B �u���鎞�ӂƁA�N���A�\���̐��n��O���d���ނ̂́A�����̓s������Ȃ����A�ƋC�t������ł��B����ŁA�����d���N���A�\�����Ă��Ă݂�ƁA�܂����������z���Ȃ̂ɁA���A���w�A�����ځA���ׂĂ�������B���ɁA�Ă������̍���̗ǂ��ɂ͋����܂����v �g�����̓s���ł͂Ȃ��A�p�����n�̓s���ɍ��킹��h �O���ɐ��`�E�Ⓚ�������Ă��Ƃ����A���N�̃X�^�C���ɑ�_�Ƀ��X����ꂽ������B����Ԃɐ��n�̎d���݂��n�߂�A10���ɂ͂��܂�Ȃ��F��������̃N���A�\�����Ă��オ��B���R�A����s�����i�i�ɗǂ��Ȃ����̂������ł��B |

|

|

����ς�ė��Ă����������I�������������Ă����N���A�\�� |

|

�u�����̓s���ł���Ă��邱�Ƃ��������ƁA�����Ƃ����ƃp�����P���B���̃N���A�\���Ŋ��������Ƃ��A����A�F����ɂ��`������Ǝv���Ă��܂��v �Ɩ�����B���̖O���Ȃ��T���S�ɂ́A�������������ł��B |

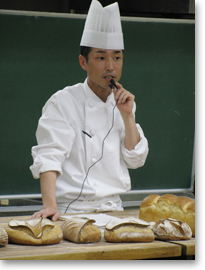

���쐳������

�����F����

|

||||||||||||||

|

����ł͍Ō�ɁA���삳����ւ̈ӋC���݂�����Ă��������܂��傤�B �u�M���M���̏�Ԃł����A�܂��c��2,3�T�Ԃ���̂ŁA�F����̊��҂ɉ�������悤�����܂��I�v |

|

|

�p���E�l�̊��҂�w�����āB���삳��A�撣���Ă��������I�I |

|

���悢��A�t�����X�E�p����3��6������X�^�[�g����u�}�X�^�[�E�h�E���E�u�[�����W�����[�v�B �C�ɂȂ邻�̌��ʔ��\��3��10���ł��B ���삳��̓w�͂��������Ԃ悤�A�p�i�f���A�������������Ǝv���܂��I |

�� Panaderia HOME