|

| 取材・文 佐々木 千恵美 |

|

岡山県と日本イタリア料理協会(会長:落合務氏/ラ・ベットラ・ダ・オチアイ)がタッグを組み、2月初旬、岡山イタリア料理講習会が開催されました。 会場は都内港区麻布台にある厨房機器メーカー株式会社エフ・エム・アイのテストキッチン。スチームコンベクションオーブンなど最新機器が並ぶなか、100席近く並べられた椅子はプロの料理人たちで埋め尽くされ、開始前から熱気であふれていました。 |

|

| 会場はプロの料理人で満席。 |

| 今回メニューを考案したシェフは5人。日髙良実シェフ(リストランテ・アクアパッツア)、寺田真紀夫シェフ(リストランテ・テラダ)、神保佳永シェフ(HATAKE AOYAMA)、北村征博シェフ(ダ・オルモ)、直井一寛シェフ(ラ・ターナ・ディ・バッコ)。今回のデモンストレーションは日髙シェフ、寺田シェフ、神保シェフの3人が行いました。 |

|

神保佳永シェフ

1977年茨城県日立市出身。漁師の祖父、イタリアンシェフの父の影響で料理人の道を歩む。辻調理師専門学校卒業後、銀座「ベルフランス」を経てフランス、イタリアの数々のグランメゾンでの修業を積み、02年帰国。丸の内「サンス・エ・サヴール」のオープニングスタッフとして活躍。05年浦安「ホテルエミオン東京ベイ」に副料理長として入社後、洋食総料理長に就任。09年「Restaurant I」総料理長となり、江戸野菜を初めてフレンチに取り入れたことで注目を集める。10年6月自身の「HATAKE AOYAMA」を独立し総料理長を務める。 |

|

寺田真紀夫シェフ

1975年生まれ。「ristorante Terada 」オーナーシェフ。20歳の頃よりイタリア料理の道に入り、岡山県内数店舗の料理長をしたのち2000年に岡山に自身のレストランをオープンする。自ら生産者のもとへ足を運び、岡山の食材に精通した料理は定評がある。特に、瀬戸内海の食材を使用した繊細な料理の数々は、「setouchi sound(瀬戸内の静かな波)」と評される。また、地域と連動した活動や、岡山を発信するプロジェクトを多く手掛ける。メディアにも多数取り上げられ、岡山を代表するシェフとして県内外から注目されている。2012年度岡山アワード受賞 |

|

日髙良実シェフ

兵庫県出身。調理師学校を卒業後、フレンチの道に入るが、イタリアンへ転向。1986年渡伊。3年間で「エノテカ・ピンキオーリ」ほか名店も含め、北から南まで14軒を修業し、"イタリア料理の魅力は郷土料理にあり"と実感する。1990年最も感銘を受けた料理名をつけた「アクアパッツァ」オープン。2007年には横須賀に「アクアマーレ」をオープン。 |

|

北村征博シェフ

京都府出身。19歳から埼玉の「フレスコ」よりイタリアンの道へ入る。その後、広尾の「ラビスボッチャ」にて調理経験を積み、渡伊。「アルピーノ(ロンバルディア州)」、「パオロテヴェリーニ(エミリアロマーニャ州)」、「シューネック(トレンティーノアルトアディジェ州)」で各1年修業を積む。帰国後、日本橋「ベアート」のシェフを3年務め、2007年9月より新宿三丁目「トラットリアブリッコラ」のシェフを務め、2012年「ダ・オルモ」を開業、現在に至る。 |

|

直井一寛シェフ

1976年栃木県生まれ。専門学校卒業後、レストラン「キャンティ」入社。西麻布店・六本木店・本店で、約10年間働く。2005年「ラ・ターナ・ディ・バッコ」オープンニングスタッフとして入社し、2007年より料理長を務め、現在に至る。イタリア料理協会実行委員を務める。 |

|

関東圏で生活していると、岡山ときいてまず頭に浮かぶ食材といったら白桃やマスカットなどのフルーツくらい。個人的にはそれらも縁のある山梨で事足りてしまい、正直ほとんど馴染みがありませんでした。しかし、今回の講習会で岡山からやってきた食材生産者やシェフたちのお話を聞き、「晴れの国」岡山が特徴的な地形、気候や土壌によって、フルーツだけではない食材の宝庫とよばれる所以に納得しました。そう、山梨にはない海が岡山にはあるのです!

例えば牡蠣。一位の広島や宮城に次いで養殖牡蠣生産量三位が岡山県だとは初耳でした。どんなジャンルでも日本一は知っていても大概二位、三位は知られていないものです。日本一高い山はだれもが富士山と知っているけれど、二位北岳、三位奥穂高岳と間ノ岳と答えられる人は少ないのでは。そしてアナゴも全国の約1/3が瀬戸内海で水揚げされており、岡山ではかば焼き、アナゴ丼が定番メニューなのだとか。 陸の幸もバラエティ豊か。マッシュルームは岡山が生産量日本一で、そのほとんどを三蔵農林さんが担っているそうです。生産者曰く、たい肥から自社製造にこだわり、水分をぎりぎりまで抑えて旨みを凝縮、一粒一粒手摘みして、高品質なマッシュルームを安定供給しているそう。そのたい肥は、馬の糞と麦わらを発酵させて作ると聞き驚きました。馬の糞は繊維が長く、マッシュルームのたい肥に最適なのだとか。17世紀にパリで栽培が始まったことから、シャンピニオン・ド・パリの名で親しまれるマッシュルームはたい肥に生えるきのこ。あの香しさの裏にはお馬さんと麦の助けがあってこそ…なんですね! それから酒米、食米どちらにも向く朝日米も地質・水・気象の三拍子が揃った岡山ならではのお米。コシヒカリやササニシキのルーツでもある伝統品種で、大粒でふくよかな甘み、適度な粘りと歯ごたえがお寿司やおにぎりに最適なのだとか。背たけが高く決して栽培しやすい品種ではないけれど、この美味しさを絶やさぬよう、志を持った米農家さんががんばっています。 |

|

| 三蔵農林のブラウンマッシュルーム。 |

| また北部の標高500mに広がる蒜山高原では、日本で最大規模の約2,000頭のジャージー牛が飼育されており、良質で濃厚な牛乳、チーズなどの乳製品生産はもちろん、同時に牛肉も生産されているそうです。高原でのびのび育った蒜山ジャージー牛は脂肪分が少ない赤身、なのに柔らかくて肉の旨みを感じる美味しいお肉なのだとか。それからポリフェノール豊富な山葡萄ワインの醸造もされています。 |

|

| 朝日米(五城米)と蒜山ジャージーゴーダチーズ。 |

|

ひと通り食材について説明したところで、各シェフ考案の岡山イタリア料理をご紹介しましょう。

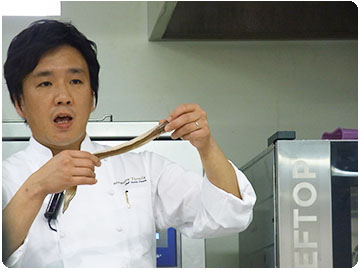

一皿目のデモはHATAKE AOYAMAの神保佳永シェフによる前菜「ニシ貝のアフミカート ブラウンマッシュルーム」。 岡山で水揚げされるサザエに似たニシ貝を80℃のクールブイヨンで2時間以上じっくり時間をかけて柔らかく煮てから燻製にかけ、薄くスライスしたものに、ブラウンマッシュルームを真空調理と炒めの2通りの調理法で合わせた一品。旨みの詰まったブラウンマッシュルームの出汁はソースにも使われ、煮詰めたり、乾燥させたりすることで香りはかつお節のよう。 「三蔵農林さんの土作りを表現したかった。」という神保シェフ。バゲットと一緒にフードプロセッサーにかけ、黒のパウダー状になった乾燥マッシュルームには、香り高いマッシュルームを生産する三蔵農林さんへのリスペクトが込められていました。 |

|

| 殻付き状態のニシ貝を見せ、調理法を紹介する神保シェフ。肝もソースとして使います。 |

|

| 「ニシ貝のアフミカート ブラウンマッシュルーム」。ニシ貝のコリコリ食感と肝ソースの旨み、ブラウンマッシュルームの香りのハーモニーが楽しめる。 |

|

続いては岡山の地で地元食材の料理に定評のあるリストランテ・テラダの寺田真紀夫シェフ。今回はプリモピアットとして「岡山産朝日米を使った瀬戸内海産アナゴのリゾット」を紹介いただきました。 朝日米は一般の軟質米と違い硬質米で9mmと大粒。 「お店でも朝日米を使ったリゾットはスペシャリテ。岡山は米どころなんです。」と地元食材の説明に熱が入る寺田シェフ。 「リゾットはやり方は色々あると思いますが、日本のお米で作る場合、粘りを出したくないので多めのブロード(出汁)で別にお米を炊き、水分に粘り気を分散させます。」 アルデンテになったら水切りしてから、別鍋で用意した食材と合わせて仕上げていました。炭火焼きのアナゴに相性の良いアオサ海苔(水分も吸ってくれる)、マッシュルーム、バジル、パルメジャーノ、蒜山ジャージーバターと合わせ、磯の香高く甘味とコクを堪能できるリゾットが完成しました。 |

|

| アナゴは白焼きも美味しいしアオサや緑のハーブと合うと寺田シェフ。 |

|

| 「岡山産朝日米を使った瀬戸内海産アナゴのリゾット」は磯の香り高く、朝日米の甘み、チーズのこくと旨みたっぷり。 |

|

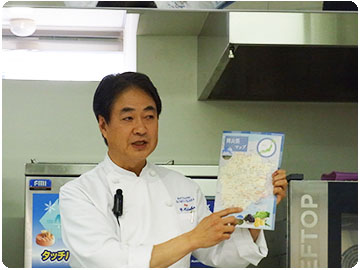

最後はアクアパッツァの日髙良実シェフによるメイン「岡山食材いっぱいの牡蠣フライのグラタン」のデモンストレーション。 「ぼくは岡山の隣、兵庫県出身ですが、住んでいた頃はほぼ岡山を素通りしていました。でもここ3、4年は頻繁に出向いています。食材生産者を訪問しています。今回はいただいた食材すべてを使って、年齢者なりの(今風では決してない)メニューを考えてみました。」と、アクアパッツァをオープンして27年目になる日髙シェフ。 岡山産の大ぶりな牡蠣を蒜山ジャージー牛ひき肉で包み、パン粉をつけて牡蠣フライにし、ベシャメルソースをかけて蒜山ジャージーゴーダチーズを散らしてオーブンで焼き色をつけたら、サーヴィス直前にスライサーにかけたブラウンマッシュルームをトリュフのごとくふりかけるというもの。 贅沢で手間のかかった懐かしい洋食を思わせる一品は、少々ヘビーかもとイメージしましたが、食べてみるとその先入観は消えました。グラタンの熱でぷんぷん香るマッシュルームが食欲をそそり、乳製品と牡蠣の鉄板的コンビネーションに牛肉のコクも加わり舌鼓。海と山、両方の幸を合わせたことで深みが増していました。後味のキレの良さは、日髙シェフの修業したお店でベシャメルソースに使っていたチューブのワサビ(ホースラディッシュ)のおかげでしょうか。食材を使いこなす凄さにさすがベテランだと唸ってしまいました。 |

|

| 岡山の地図を見ながら食材の説明を熱っぽく語る日髙シェフ。 |

|

| 「岡山食材いっぱいの牡蠣フライのグラタン」は、牡蠣、蒜山ジャージー牛ひき肉、蒜山ジャージーバターと牛乳とゴーダチーズ、ホワイトとブラウンのマッシュルーム…7つの岡山食材が絶妙にキャセロールの中に詰まっている。 |

| またメニュー考案をいただいた、北村シェフと直井シェフからもそれぞれ「岡山かきのパスタ」、「ネブトとマッシュルームのエスカベッシュ」について解説をいただきました。 |

|

| 北村シェフの「岡山かきのパスタ」。牡蠣に白ワインではなく、蒜山の山葡萄赤ワインを合わせ、バラバラになるところをジャージーバターでまとめた一品。 |

|

| 直井シェフの「ネブトとマッシュルームのエスカベッシュ」。別名イシモチジャコという小魚ネブトは、そのまま二度揚げして食べるのが一番と地元のおばあさんに教わり、マッシュルームを加えてイタリア料理のエスカベッシュに。 |

| こうしてみると日本にはまだまだ知らない食材、生産地がたくさんあると実感します。旅先で出会うご当地グルメが何より最高ではあるけれど、今回のように地元とプロが協力し、活かし方、新たな可能性を掘りおこし発信していく動きにも期待が高まります。願わくはドルチェの分野でも開催していただきたいところですが…(パンとお菓子の愛好家サイトですから!)。岡山食材の魅力をたくさん伝えていただいた生産者さま、シェフのみなさま、ありがとうございました。 |

|

| デモンストレーション舞台の裏では、試食用の盛り付けを他のシェフたちが段取りよく行っていた。 |

|

| 講習会終了。シェフのみなさま、お疲れ様でした。 |

| Panaderia TOPへ戻る |