フィンランドは民族的にも言語的にも他の北欧3カ国とは全然違っています。はじめてヘルシンキに降り、町に入ったときは、通りの淡々とした雰囲気や、玉葱頭がにょきっとそびえるロシア正教会などの建築に、見慣れたフランスやドイツ等の西欧がずっと遠くに感じたものです。市場に並ぶ黒っぽいパン、食べ物も異彩で・・・。でもその後、じっくり触れて眺めてみると、スウェーデンと共通の食べ物、習慣もたくさんあることがわかってきました。例えば多くの食品の袋書にはフィンランド語のほかにスウェーデン語が表記されています。はじめは輸出入のためと思いこんでいたのですが、フィンランドはロシアの前には650年もスウェーデンに支配されていた歴史があって、今でも西部ではスウェーデン語が使われているのだと後で知りました。違うけれど似ている、似ているようだけど違う、という隣同士の国の微妙な関係、それはシナモンロールのような菓子パンにも表れているように思います。と言っても、その違いを言葉で表すのは難しいのですが・・・。 |

|

中央駅から列車でおよそ30分。駅前に大型スーパーがあるとはいえ、すこし車を走らせれば、白樺林が美しい住宅地。その一角に、広いお庭と黄色い壁のPさんの一軒家はありました。玄関にはご自身作の白樺細工や籠がずらり。その先の広いキッチンで、いきなり目にとびこんだのが大きな薪窯です! |

|

| Pさんのキッチンにある薪窯。冬はストーブ代わりにもなりそうで羨ましいかぎり |

|

NHKのラジオ番組「地球ラジオ」で何ヶ月か前に聞いた話しですが、フィンランドでは何年か前、真冬に大停電が起き、多くの人が凍死して以後、家を新築する際には薪ストーブか暖炉の設置が義務付けられたそうです。Pさんが、その条例のために造ったのかはわかりませんが、趣味でパンを焼く私にとって室内薪窯は憧れの的。ひょっとしてこの窯で焼くのかしら・・・と、窯を前に期待に胸が膨らみます。

さあ、作りましょう。材料はスウェーデンのカニエルブッレとほぼ同じですが、Pさんは卵も生地に練りこみます。カルダモンはもちろん、粗挽きをたっぷりと! |

|

| コルヴァプースティ(カネリプッラ)の材料。左から時計回りに、小麦粉(ケーキ用?) ミルク、小麦粉(プッラ用)、グラニュー糖、バター、シナモン、カルダモン |

|

| Hiiva(生イースト)。こんな風に1回分ずつキューブ状になってスーパーで売られているのがうらやましい |

|

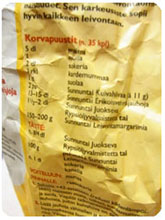

SUNNUNTAI(スンヌンタイ=日曜日)というブランドのスペシャル小麦粉。コルヴァプースティがデザインされた袋だから、ひと目でわかる |

| そのスペシャル小麦粉(プッラ用)の袋には、コルヴァプースティの作り方が載っている。こちらでは水分固定で小麦粉の量が13〜15dlとアバウト。粉基準の日本式ベーカーズパーセントは使えない |  |

|

イーストに、砂糖、卵、塩、カルダモン、温めた牛乳を入れホイッパーでかき混ぜ、小麦粉を少しずつ入れて、ハンドミキサーで混ぜます。イースト生地にハンドミキサー? この大胆な生地作りはパンというよりお菓子作りに近い感覚。手動の場合でもホイッパーを使うのだそう。ある程度混ざったら溶かしバターを加えさらにハンドミキサーにかけます。ホットケーキ種より、ややまとまりはある、でもパンにしてはかなりゆるめの状態を見ると、やっぱりケーキ作りと錯覚してしまう。これで成形できるのかしらと疑問も浮かびます。 布をかけ、前日使ってまだぬくもりのある石窯の中で一次発酵。ということは・・・コルヴァプースティを焼くのは石窯ではなかったのです! あぁ、残念。だけど余熱利用というのも石窯の貴重な体験です。 |

|

| 手を入れると余熱を感じる薪窯に入れ一次発酵。甘いパンは石窯では焼かないそう |

| 一時間後、ぷっくり溢れそうになった生地を作業台にひっくり返し、いよいよ成形するのかと思ったら、Pさんは小麦粉を足しながら再び捏ねはじめました。小麦粉の量がアバウトなのはこういうことなのか、水分量で調整をする日本とは考え方が逆。ほどよい固さにまとまったら、麺棒で長方形にのばします。さほど反発もなくのばせるのは、グルテンがあまりないからでしょうか。思っていたよりかなり薄く、3mmくらいにのばしたら、バターを、プラスチックのバターナイフで生地を傷つけないように薄く塗り、グラニュー糖、シナモンパウダーを振り、手前からくるくる巻いてロール状にします。ナイフで台形(ハの字型)にカットし、幅の狭いほうを上にして富士山みたいに立てたら、頂上に両手の人さし指を一文字に渡して、ぐぐっと下に押さえつけます。すると、渦巻きが耳の形に見えてきます。 |

|

|

||||||

|

何これ、面白い!

「この形はKorvapuusti(コルヴァプースティ)といって直訳すると両耳ピンタっていう意味なのよ。」と、ジェスチャー交じりで説明してくれたPさん。確かに的を射たネーミングです! |

|

| 焼く直前にパールシュガーをふりかけて |

|

耳・耳・耳・・・。力の入れ方次第で、耳の形が違ってくる。もちろん同じように出来たほうがいいけれど、いくつかは個性的な耳になってしまいました。 膨らむまで待ってから、艶出しの溶き卵を刷毛で塗り、パールシュガーをふりかけてガスオーブンへ。10分ちょっとで、スパイス香る、ほど良い焼き色の耳・・・いえ、コルヴァプースティの出来上がり。愛嬌があって、ふんわり甘さも香りも良くて、いくつでも食べられそう! |

|

| 角のような耳と、でっぱっていない耳 |

|

「この生地は、具や形を変えることでいろいろな味の変化が楽しめるのよ」そう言って、Pさんは、一次発酵後に捏ね上げた生地を3つに分け、コルヴァプースティの他に2つのヴァリエーションを教えてくれました。 一つはレーズンを生地に混ぜ込み、四等分し、それぞれを棒状に長くのばしてから、頭を十字にくっつけたかと思ったら交互に生地を移動させ、あっという間に四つ編みのできあがり。 |

|

| 編みパンってなんとなく清楚な雰囲気 |

| 「これは私のおばあちゃんが作っていた昔のスタイルなのよ」とPさん。ヨーロッパのお祭りでよく見られる麦の穂を象徴した編みこみパンは、フィンランドでも伝統的な形なのですね。ちなみにスーパーで売られていた編みこみパンの名前はisoäidin pitko、直訳するとずばり‘おばあちゃんの長い小麦パン’。 |

|

| スーパーで売られている‘おばあちゃんの長い小麦パン’は伝統的な四つ編 |

|

残りは「フルーツパイにしてみましょう!」と、Pさんは適当な長方形の型に、薄くのばした生地をタルトの要領で敷き、自家製ジャムやコンポートを適量、さらに残りの生地を格子状にのせ、すこし休ませた後、艶出し卵を塗ってオーブンへ。

パイはフィンランド語でピーラッカ(Piirakka)と呼ぶそう。ただ、日本人が思い浮かべる、いわゆる層のハラハラサクサクなパイ生地そのものを指すのではなく、浅い型に敷き詰めて具を焼きこんだ形状のものを指すようです。 |

|

| 3種類のフルーツフィリングは、手前から庭で収穫した黄色いプラムの自家製ジャム、同じく冷凍したラズベリー、森で摘んだリンゴンベリー(こけもも)の自家製コンポートと、いずれも自家製保存食。この中では甘酸っぱい黄色いプラムが絶品でした |

| 焼き上がりは、カルダモンとフルーツの香りが混ざり合って幸せ! 熱々にヴァニラソースを添えたら、コルヴァプースティとは別の美味しさに出会えました。 |

|

|

|

ヘルシンキ空港内カフェで見つけて食べたフィンランド風シナモンロール(2010年当時2.7ユーロ) |

|

| ヘルシンキ中央駅構内にあるカフェのショーケース。左がシナモンのコルヴァプースティ、右が'バターの目'というヴォイシルマプッラのはずだけど・・・あら、札が逆になっている! |

|  |

|

|

||

| 一方ヘルシンキに詳しい日本人におすすめいただいたCafé Esplanadのコルヴァプースティはとにかく大きく、自分の掌と同じくらいで180gほどの重さ。お味もヘビーなのかと思いきや、食感と甘さと塩気もほどよく、危険なほど食べ進んでしまいます。アメリカのシナボンよりはマシでしょうが、カロリーが気になります(笑)。 |

|

| 大型スーパーのスパイスコーナーに置いてある250g入りの粗挽きカルダモン! |

また、フィンランドにもスウェーデンのフィーカにあたるカハヴィタウコ(Kahvitauko)というコーヒーブレイクの習慣があり、職場では毎日14時から15分、コーヒーとシナモンロールのような菓子パンや小菓子をとるそうです。一人当たりのコーヒー消費量が両国とも世界トップ級、カルダモンの消費量も半端でないのは、こんな習慣が根付いているからでしょうね。 ちょうどタイミングよく、10月16日から21日開催の東京ごはん映画祭(→http://tokyogohan.com/で、「かもめ食堂」が上映されます。映画を見て、もしピリッとカルダモンのきいた北欧風シナモンロールが食べたくなったら北欧へ! そうでなければ、ぜひご自宅で作ってみてください。 そしていつか、日本のパン屋さんの棚にも、北欧風シナモンロールが並ぶ日が来たらうれしいな。 |