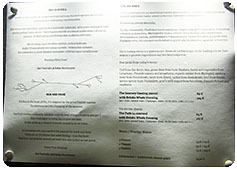

このエリアに2011年からミシュラン1つ星を獲得し続けている一軒のレストランがあります。その名はオロ Ravintola Olo(ラヴィントラはフィンランド語でレストランの意味)。オーナーシェフのペッカ・テラヴァ氏は、2006年にOLOを創業。ノルディックの素材をベースに、フレンチの技法を取り入れた創作料理(ニューノルディックキュイジーヌ)を得意とし、2013年には創立90周年を迎えたフィンエアーの特別メニュー監修、来期のボキューズ・ドール審判を務めるなど世界的に活躍する料理人です(今年のボキューズ・ドールでフィンランドは日本より上の4位でしたね!)。 フィンランドのベスト50レストランにも選ばれたOLO。食べてみたいと思っても、高級レストランは夏至祭の後から大抵長い夏休みをとるので旅行者のタイミングとずれてしまいます。ですが昨年は7月も営業。運よくディナーの予約が取れたのです。それで今回はOLOでのディナーレポートを、写真をたっぷり添えて紹介したいと思います。 緯度の高いヘルシンキ、7月の19時ではまだまだ太陽が沈む気配はなく、港とカウッパトリをのぞむポホヨイスエスプラナーディ通り沿いのクリームイエローの建物にOLOの看板はすぐに見つかりました。名前を告げると奥の窓際、心細くない、とても居心地の良さそうなテーブルに通されました。OLOのメニューはコースのみ。「The Journey」と名付けられたテイスティングコースは、フィンランドの豊かな自然と旬の味覚を、情熱をもってベストに仕上げ、ゲストと感動を分かち合おうというもの。フルコース89ユーロにワイン3種類43ユーロのコースを付け、OLOの創る味覚の旅はスタートしました。 |

|

| 前回紹介のポルヴォー行きフェリーも発着する港前がカウッパトリ。その後方、歴史を感じる建物が並ぶ一角にレストラン・オロはあります。 |

|

| 通されたテーブルは奥の窓際。ハーブやろうそくのナチュラル感に心落ち着く。 |

|

テーブルに並べられたスターターで早速気になったのは、中身がぷくっと動く奥のココット。これは? 「自家製サワー種のパン生地です。これから焼き上げますね」。 いきなりライブ感のあるプレゼンテーションに、この食事の成功を感じとりました。 土もの、石、木、鋳物と、日本に通じる器使いにも親しみを感じます。 |

|  |

|

|

||

| 4種の一口アペリティフとでも言ったらいいのか、ハーブ、ポテト、燻製タラ、ヴァンダース…指の中にフィンランドを代表する食材が現代風に変身してすっぽり。 |

|

||||||

|

||||||

|

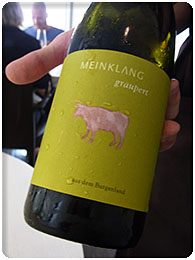

| 冷たい前菜にあたるのが、トマトのゼリー、いちごのグラニテ。ガスパチョみたいで爽やか。フィンランドの短い夏を感じました。ここで1種目のワインが登場。このオーストリアのオーガニックなピノグリは、日本でも飲んだことがある牛のラベル。OLOでは基本、自然派ワイン中心のようです。 |

|

| 一杯目のワインはオーストリア・ブルゲンラント州にあるマインクラング・グラウパート・ピノ・グリ。 |

|

| Tomato, strawberry, goat's cheese crème and cracker, salads |

そして温かいベジタリアンメニューとして、コールラビ、にんじん、あんず茸、シイタケにチーズのソース。OLOでは目の前でソースをかけて仕上げてくれるお皿が多く、お皿の色彩の変化や香りの立ち方にいちいち興奮してしまいます。 |

|

| マルムゴルド Malmgård's emmer porridge, mushroom and rye bread |

|

| Kohlrabi, carrot, onion, chanterelles, shiitake and hey cheese |

|

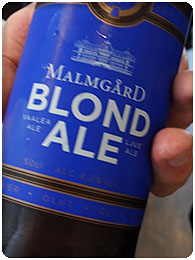

さあ、お待ちかねのパンが焼き上がりました。紙を敷いたウッドボードにパン、こだわりの生産者バター、型として使ったココットには、カリフラワーのスープが注がれました。そしてパンのお供には前出のエンマー麦と同じ農場が生産するクラフトビールが! このワンプレートのぬくもりといったら、焼きたてパンのせいだけではない気がしました。パンを料理の添え物としてではなく、ひとつのメニューとして食べさせる。どうしてこんな演出を? 「シェフが小さいとき、おばあちゃんの時代、フィンランドでは食事といえばパンだけだった。その思い出を表現したのです」。 細かいことは正確に聞き取れたかわかりませんが、戦争や貧しい時代の食卓を、物が豊かになった現代でも忘れないで欲しいと、訴えかけられたようでした。 |

|

|

House bread:Baked in cast iron pot, home-made sour dough / Turned butter from Peltola cheesery(Suonenjoki) / Cauliflower soup |

|

| Malmgård's Blond Ale これがパンにぴったりですすんでしまう。 |

|

冷たいお魚のひと品は、ニューノルディックではお得意の端っこに盛り付け。日本でも最近はよく見られますよね。フィンランドでは夏は湖で釣った魚をスモークして食べる、そんな光景でしょうか?

給仕が冷たいお肉のお皿がテーブルに置くと、すぐに右のローズマリーのようなハーブに火をつけました。煙の演出と、テントのように盛り付けられた葉っぱ。その葉っぱを取ると中から子羊のタルタルが顔を出しました。キャンプか、北極圏のコタ(サーメ人の移動式テント)を連想させるワイルドさ。生肉に野草のイラクサをあわせるところが面白い。 温かい魚料理では、きゅうりの薄いスライスで覆われたきゅうりのグリル、きゅうりに似た香りのボリジ(の花)が添えてありました。これもテーブルでソースをかけて色彩の変化を楽しみます。 しかも彩を多くするのではなく、全体を同じ色調でまとめる盛り付けが美しく印象的。それは、次の温かいお肉料理にも続きました。カリッと焼いたリ・ド・ヴォーとほぐれる牛のショートリブに、ビーツとカシスの深い赤が溶け込み、酸味と甘みでさっぱりといただけました。 |

|

| ニジマス、ポロねぎ、魚卵とホースラディッシュの雪 Salted rainbow trout, leeks, roe and horseradish snow |

|

| 子羊のタルタル、玉ねぎ、イラクサのペーストと自家製山羊乳チーズ Baby lamb tartar, onion, nettle pesto, homemade goat'cheese |

|

| ヒラメ、きゅうりのグリル、えんどう豆のペースト Turbot, grilled cucumber and fermented pea paste |

|

| リ・ド・ヴォーと牛のショートリブ、ビーツ、カシスのソース Sweetbreads of veal and short ribs of beef, beetroot, blackcurrant sauce |

ひと品目は、コーンフラワーのブルーが涼しげなルバーブのアイスクリーム。ルバーブの酸味がホワイトチョコのミルキーな甘さと調和していました。 そしてメインデザートのヨーグルトムースが運ばれた瞬間うっとり。何せお料理の同じ色調でまとめるのとは対照的なお花畑なのですから! 花々やフェンネルの甘い香りと繊細な酸味のムースが口の中ですっと溶けます。これぞ食べてしまうのが勿体ない、という言葉がぴったりでした。 |

|

| ルバーブのアイスクリーム、ホワイトチョコレート Rhubarb ice cream and white chocolate |

|

| ヨーグルトムース、サワーミルクソルベとフェンネル Yoghurt mousse, soured milk sorbet and fennel |

| コースはここまでですが、隣のお客さんのテーブルを見て、追加でコーヒーを頼みました。何故って…、レストランでは珍しくサイフォンを使っていたからです。しかもテーブルでプレゼンテーション。ほどなくして大がかりなサイフォンでのコーヒー抽出が始まりました。ここでは待っている間のワクワク感が、最後の最後まで続くのです。ちなみに何故サイフォンを?と尋ねると、フィンランドではメジャーではないけれど、サプライズ感があるからとのこと。日本のハリオ製だということも、ちょっぴり誇らしくなりました。 |

|

| サイフォンコーヒーはテーブルで淹れてくれる。ようやく窓の外が暗くなってきました。 |

|

| コーヒーとともに供された小菓子はリコリスキッス Liquorice kiss。リコリス味のマシュマロ |

|

| クランベリーのチョコレートボンボン Cranberry and salted caramel |

| すべてを食べ終え、気づけば10時をとっくに過ぎ、さすがに空は真っ暗。あれだけの皿数を食べたのに、さほど苦しくなかったのは、素材の質の良さ、仕事のすばらしさが心と身体に伝わったからでしょう。今年は円安ユーロ高なので、決して安くはないのですが、もしまたヘルシンキに行くのなら再訪したい。どうやらOLOで味わった旅「The Journey」はまだまだ続いているようです。 |

|  |

|

|

||

| いかがでしたか? フィンランドの味覚を発見するディナー。この夏も、OLOはバカンスなしで営業するようです。詳しくは下記のサイトで確認してください。 |

|

◆ラヴィントラ・オロ Ravintola Olo(英語あり) http://www.olo-ravintola.fi/ |