駅から次に向かったのはKosta(コスタ)。地名がブランドにもなっているスウェーデンで最古、しかもヨーロッパの現存するガラス工場の中で一番古い歴史をもつKOSTA BODA(コスタ・ボダ)社がある場所です。 |

|

| コスタの町(村?)の入り口。 |

|

コスタ・ボダといえば、カラフルな色使いと花や顔をデザイン化した、芸術性の高いフラワーベースやボウル、キャンドルホルダー等で知られる世界的ブランド。スウェーデン王室の晩餐会で使用されていることでも有名です。

工場のあるコスタは、町というより村…というか、森林の中にぱっとそこだけコスタ・ボダ関係の建物があるような感じです。でもそこは世界的ブランド。工場の他に直営店、アウトレットショップやレストラン、アートギャラリー、ホテル、キャンプ場まである、ちょっとしたテーマパークのよう。 工房見学コースでは、希望であれば職人さん指導のもと、吹きガラス体験もできるので好きな人にはたまらないと思います。 |

|

| 1742年創業と建物のロゴに記されている。 |

|  |

| コスタ・ボダの敷地にあるガラスとアイアンのアートオブジェ。 | |

|

| ここではガラス作り体験もできる。 |

| でも私がここに来た一番の目的は見学や体験コースではなくて、Hyttsill(ヒットシル)という食事を体験するため。ヒットが小屋でシルがニシンという意味ですが、ガラス工房の窯で、ニシンやじゃがいも、ソーセージ、それにスモーランドのチーズケーキを調理し、食べて飲み音楽を楽しむというガラス工房ならではの伝統的パーティーをヒットシルと呼ぶのだそうです。 |

|

| ヒットシルの会場は、ガラス体験のできるセンターと同じ建物にある。 |

パン屋さんの窯の予熱で鍋料理を作るアルザスのベッコフも面白い文化だなと思いましたが、まさかガラス工房の窯でニシンを焼いてしまうなんて! どうなっているのかとても興味がそそられます。おまけにスモーランドのチーズケーキまで食べられるとあっては、参加しないわけにはいかないでしょう。 それでは気になるヒットシル体験をお話ししましょう。 コスタ・ボダのヒットシルはガラス工房の建物で19時にスタート。受付を済ますと自分のネームカードのある席へ案内されます。天井の高いがらんとした工房ですが、いくつか並べられた長テーブルには、見覚えのあるキャンドルホルダーに灯りがゆれてほっこり。スノーボールという雪玉を模ったコスタ・ボダのポピュラーなキャンドルホルダーは、昔、スウェーデン旅行のおみやげの定番でした。小さな花瓶にもなるし、今ならお料理のもりつけに使ってもおしゃれ。我が家のスモーボールも窓辺をちょっぴり華やかにしてくれています。 奥の窯には天板に大胆に盛られたソーセージやじゃがいもなどがどんどん入れられていきます。普通の業務用オーブンとあまり変わらない感じなのは、この窯が、形作ったガラス作品を、歪をなくすためにゆっくり温度を下げていく除冷炉だから。(できあがったそのままを室温において冷やすと、ガラスは割れてしまうのです。) ちなみに吹きガラスを作るための炉はだいたい1300℃以上。いくら余熱でといっても仕事の後に食べ物の調理は無理ですよね。 |

|

| 除冷炉で調理するのがヒットシル。 |

|

はじめにヒットシルについての説明がされました。 300年ほど前、今とは違うところにあったガラス工房は、つどいの場でもありました。当時、ガラス職人は男性だけだったので、飲み物はあっても食べるものを用意して作ることはできませんでした。そこで男たちは考えました。生ニシンをぬらした新聞紙に包んで、火を落したガラス用の窯に入れ調理して食べたのです。この新聞紙包み調理のつどい、はじめはニシンだけだったのでヒットシルと呼ばれたそうです。 そして現在、このユニークな風習はヒットシルディナーとして外部に紹介されるようになり観光の目玉に。この日もスウェーデン人のグループが一緒で大賑わいでした。 メニューもニシンだけでなく、この地方のソーセージIsterbandと、じゃがいも、豚の塩漬けなどが窯で熱され出てきました。ビュッフェテーブルにはクネッケやチーズ、バターも用意され、各自好きなものを何回でも取りにいけます。器はもちろんコスタ・ボダのガラス皿。いろんなデザインのものが用意されていて何だかとってもうれしい。 お料理自体はとても素朴で華があるわけではないけれど、ステージでの音楽を聞きながら、昔のガラス職人の宴を想像するのが楽しかったです。もし自分だったら何を窯に入れるか考えてみたりして! |

|  |

|

|

||

|

| ニシンはクリームソース焼き。ご飯が欲しくなる塩気だが、ここではリンゴンベリーソースを添えて食べるという。 |

|

後半はベテランガラス職人による実演。吹きガラスの状態から形を作っていき、何ができるのかと思いきや、色付きの素敵なお皿ができあがりました。(すぐに除冷炉に入れられたため写真撮影できず残念!)

デザートはスモーランドのチーズケーキ。これでこの旅では3個目、いろいろ食べ比べが出来てラッキーです。大きなアルミのお皿に入ったチーズケーキが、窯で温められて、たっぷりのホイップクリームといちごジャムがガラスボウルに入ってきました。 こちらのチーズケーキは、ビターアーモンド香(杏仁のような香り)が結構強くて好き嫌いが分かれそうですが、いちごジャムとホイップクリームは確かに合いますね。 |

|

| ベテラン職人の手さばきには見とれてしまう。 |

|

| デザートのスモーランド風チーズケーキ。ガラスのボウルにたっぷりのホイップクリーム。 |

|

| スノーボールのキャンドルがテーブルを彩る。 |

| 現代では女性ガラス職人もいるし、リアルなヒットシルの習慣は廃れたようですが、そこにいる仲間と飲んで食べて歌って踊って語り合うというコミュケーションの習慣は、ある意味この国の人々のDNAなのだと思いました。コーヒーとお菓子のFika(フィーカ)だって、そもそもコミュニケーションのための習慣なのですから。 |

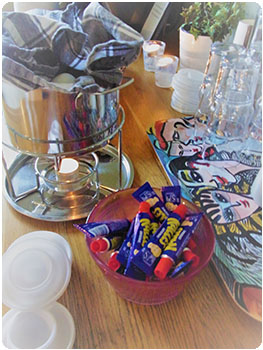

| そして翌朝、ホテルの朝食にちょっと感激。器はもちろん、トレーもコスタ・ボダのものではないですか!? それに内容もスウェーデン的かつヘルシー。彼らの食卓には欠かせないカレス・キャビア Kalles Kaviarという青いチューブ入りのたらこペースト、ハム、チーズ、きゅうり、トマトのサンドイッチ具材、シリアル用の具材もおしゃれなガラスの器に。それからここでの味の初体験はオートミールドリンク。スウェーデン産のみのオートミールを原料にして液体化したドリンクは、日本でいえばライスミルクのような感覚かもしれません。ラクトース不耐症やアレルギー対応、ヴィーガンでもOKというけれど、そういった主義でない私でもごくごく飲める美味しさ。お手軽な宿でも、こうやって発見があるのはうれしい。スーパーでも扱っているようなので、次回はオーガニックの種類にトライしてみたいです。 |

|

| ホテルの朝食にもコスタ・ボダの食器が使われテンションが上がる。 |

|

| 青いチューブ入りはカレス・キャビア Kalles Kaviarというスウェーデン人が大好きなたらこペースト。 |

|

| パッケージデザインもおしゃれなOATLYというオートミールドリンク。 |

|

| 食器以外にも果物はオーガニックと、所々にこだわりが。 |

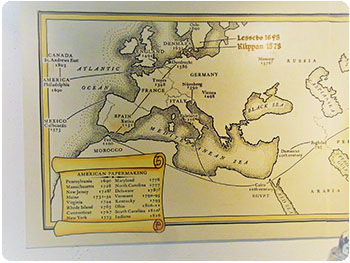

紙の発明は西暦105年、中国の蔡倫によるとは歴史の授業で勉強していましたが、ヨーロッパにその技術が伝播したのは日本よりもずっと後、12世紀にスペインへ伝わり、そこから徐々に北上し、北欧へ伝わったのは17世紀に入ってから! |

|

| 一枚一枚、紙を漉く。 |

|

| 工場内に展示してある紙の伝播地図。 |

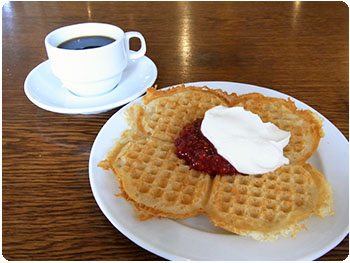

| 製紙工場がここに出来たのも、木材が豊富だったからなのでしょうね。それに森はベリー類の宝庫。そんなわけで(かどうかはわかりませんが)、見学コースの最後には手作りラズベリージャムたっぷりのワッフルとコーヒーがついていました。併設のカフェでいただいたのですが、これがとても美味しかった。オーダーしてから一枚ずつ焼いてくれる心のこもったサーヴィスに、もの作りをする人たちの心意気を感じたのでした。 |

|

| 電気式ワッフルメーカーにゆるめの生地を広げて焼く。 |

|

| スウェーデンのワッフルはハート型で薄くクリスピー。ベルギーワッフルに比べ甘くないのが特徴。オリジナルのラズベリージャムが甘酸っぱくてワッフルにぴったり。 |

|

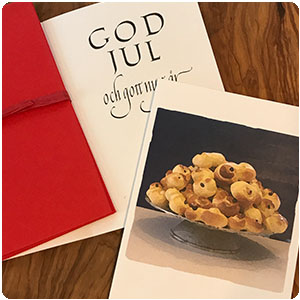

| Lessebo Handpappersbrukのブティックで見つけたクリスマスカード。クリスマスのサフランパン〜ルッセカットのイラストが気に入ってお土産に。 |

|

★ KOSTA BODA http://kostaboda.com/ ★ Lessebo Handpappersbruk https://www2.glasriket.se/en/to-do/a1996/handmade-paper-mill-in-lessebo/showdetails?filter=c%3D1361 http://lessebopapper.se/ |