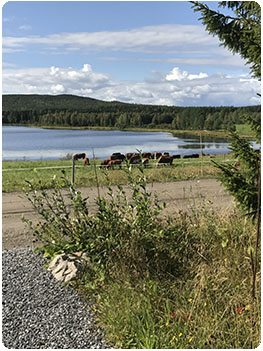

�i�O��̂��b���ɓo�ꂵ���j�n�K�u���[�h Hagabröd����ɁA�R�[�f�B�l�[�^�[�̃}���N�X����Ƌ��Ɍ��������̂̓E�[���I����45km�قǐ��̏����Ȍ̂قƂ�B���ł������ɂ���p���Ă������ŗF�l�̃p���E�l���p���������Ă����Ƃ����̂ł��B �M���ȂǂȂ��A�Ђ�����X�т̍L���铹�𑖂葱�����������̂͌̑O�Ɍ����O�n�E�X�B����ŁA���̓��̐搶�A�j�b�Z���Ί�Ō}���Ă���܂����B |

|  |

|

| �p���Ă������̑O�ŁB�j�b�Z����i���j�ƃ}���N�X����i�E�j�B | �p���Ă������̖ڂ̑O�ɍL����X�ƌB��������H�ނ̂ǂ��Ȍ��i�B |

|

�j�b�Z����́A�E�[���I�œ�N�O�܂Ńp�������c��ł��܂����B��ϐl�C�̂���p�����ŁA�Z�����̓��ɂ�6000������Ĕ����������ł���B������Ǝ����^�������ł����A�E�[���I�s���̐l����8���l���Ȃ̂ŁA���肦�Ȃ����Ȃ������c�B���͂��̋߂��ɏZ�݁A�p���̃R���T���e�B���O�Ȃǂ�����Ă��邻���ł��B

�����ČΔȂ̃p���Ă������́A�j�b�Z����̗F�l�w���������Ă����́B�����ɂ����̓��A�ޏ��͗��s���B������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł����A�����݂��Ă������������ƂɊ��ӂ��܂��B |

|  |

| �w��������̃p���Ă������ɂ͔��̃A�[�g���I | |

|

| �O�ς����łȂ��A�����̒��ɂ����킢���d�|�����I�@�t�H�[�N�𗘗p�����˖_�̃t�b�N�A�^���������I |

�p�ӂ��Ă����������̂�3��ނ̐��n�B���C�T���[��̃p���A�唞������̔��Ă��p���iTunnbröd�j���n�A�����ăV���b�v����̊Â����C�����n�ł��B |

|

| ��Ƒ�ɏ������ꂽ�p�����n�B���R�����C���������B |

| �͂��߂ɗq�ɐd�����ׂĉ��x���グ�鏀������B�s�b�c�@�p�̃h�[���q�ł͂���܂����A�d�͉��i�ŔR�Ă����A��̒i�Ő��n���Ă���i���B�d�C�ł��K�X�ł��Ȃ��A���i����d�q�Ńp�����Ă��Ă���Ȃ�Ă��܂�ɖ{�i�I�B�w��������̂��Ƃ��܂��܂��C�ɂȂ�܂��B |

|

| �A���R�Ăł����i���̐d�q�B |

|

���̕����Ńj�b�Z���d����ł��������n���������Ă��������܂����B�����ŊȒP�Ȑ��������̂ł����A��{���Ɛ����A�y�ꂪ�ޗ��̃p�����n�́A�����ȐF�̈Ⴂ��������ǁA�����ڂ����ł͂ǂꂪ�������킩��ɂ����B�ł���������k�����肿����Ɩ���������ƁA���ԂƂƂ��ɔ������������Ă��邱�Ƃ������B���G�Ȗ��ƃe�N�X�`���[���n��o����Ă��܂����B

���{�ł͂��܂����݂̂Ȃ��f�ށA�唞���͓���ɂ��Ă���܂����B�����Ƃ�Â��N�������ł��邻���ŁA�X�E�F�[�f���ł̓��C������ɂ��Ďg�����Ƃ�����܂��B�唞������͔��Ă��p�����n�ɍ����Ďg���̂ł����A�����̗��ʂ��ǂ��Ȃ������̂���ł́A�ׂ����Ĉ����ɂ����唞���͂��܂�g���Ȃ��Ȃ��Ă��������ł��B�������͐��n�ɂ��Ĉ����₷���A�Ă��ӂ���H�ׂ₷���B�{���ɖ��\�ŁA�����鍒���ɂƂ��đ��邾���̖��͂�����̂ł���ˁB |

|  |

|

| �唞���̓���B�O���[���������F���ɂȂ�B | �唞���͑ł����ɂ��g���B�҂����͑e�߂Ŗ��͏����a�݂�����B |

|

�܂��̓��C�T���[��̃p�����番���A���`�ł��B ���C�����ɃX�y���g���������킹�A��Ӕ��y���������n�͐������߂Ȃ�邳�B��ł̂��Ƃ�������O���e�������o���Ă��Ă����Ƃ茩�Ƃ�Ă��܂��܂��B���������̎�̐��n�͈�������Ă��Ȃ��Ǝ�ɂׂ��ׂ��������āA���ꂢ�ɐ��`����̂�����I |

|

| ���ꂢ�ȃO���e�����B |

|

�j�b�Z�搶�̌����Ȏ����^���Ɋώ@������A�����悤�ɂ͂����܂���B�i�}�R�^�̃p�l�g���ɓ���A�����c���ł����̂�҂��܂��B

�u�傫���ۂ��Ă��Β��͂ӂ�����Ŕ�����������ǁA�X���C�X����Ƒ傫�����܂��܂��ɂȂ�A���q������͂��₪����B�����獡�̓i�}�R�^�̂悤�Ȓ����`���D�܂��B�v�Ɛ搶�B �u�T���[�킾���Ŕ��y������Ǝ_������������ꍇ�����邵�A���߂���y�����o�����߂ɃC�[�X�g�����p���Ă���B�v�Ƃ��B���N�p����������Ă��������ɍl���͍����I�ł��B |

|

| ���C�T���[��p�����n�̓i�}�R�^�̃p�l�g���ɓ���āB |

�Ă��オ���H�ׂĂ݂�ƊÂ��Ď_���������āA�ق�̂�X�p�C�V�[�B�p���̖��O���ƁA����̓j�b�Z����I���W�i���̎���i�Ƃ̂��ƁB�`���I�ȃp������łȂ��A�����̃p�������݂�����̔�����錻��B�����͓��{�Ɠ����Ȃ�ł��ˁB |

|  |

| ���C����̂̐Ƃ����n���₳�����̂��J�b�g���Ă����B | �ꖇ���q�� |

|

������3��ޖڂ͔��Ă��p����Tunnbröd�B ���ꂪ��肽���Ă����܂ł���Ă����̂ł����狻�������ɂ͂����܂���B �j�b�Z�搶�̎d����ł��ꂽ�唞���A���C�����A�X�y���g�������A���菬�������萶�n�́A��ʓI�ȃs�b�c�@�̐��n��肸���ƐƂ��ď_�炩���A�G�����u�ԃh�L�b�Ƃ��܂����B �_��ɂ������n�����ۂ߁A�ł����������Ղ肵�Ă̂��Ă����܂��B�͂��߂̓X�g���C�v��ɉ��ʂ̂����˖_�Ŏl�������Ɋۂ��̂��Ă����A1�`2�o�����ɂȂ�����`�F�b�N�̓ʉ��˖_�������܂��B���̓ʉ��˖_�A���傤�ǃt�H�[�N�ŋ�C�����������ڂ�����܂��B���Ă��p���ɂ̓s�^�p���̂悤�ȋ�NG�Ȃ̂ł��B |

|  |

| �������ۂ߂����ł�����x����ɂ��A�˖_�Ŕ����̂����Ă����B | |

| �͂��߂͂��ꂢ�ɂ̂��Ȃ������̂��A�������d�˂邲�ƂɃR�c�����߂����ȁc�B�����̂����Ƃ��Ă��A��₷�����n�̓s�[���Ɉڂ��Ƃ�����ςł��B |

|

| �{��̔��Ă��p�����n�������ł̂��̂͏��߂āB�^���ł��B |

| 460���̗q�ւ����Ɠ���A2���ʂł��傤���B�[�������L���������C�Y����^�������F�Â����痝�z�̏Ă��オ�肾�����ł��B���̏����Ă��p���́A�������ψ�łȂ���������������A�Ă��ނ炪�ł��Ă��܂��܂����B�킸��0�R���}�̍����A�Ă��Əo�Ă��܂���ł��ˁB |

|  |

| ���������傫���̂������n���s�[���ɂ̂��d�q�ցB | |

| ����ł��Ă��オ��̓N���X�s�[�ŕ��̊Â������������������I�@�����ŏĂ������ƂɊ����ł��B�̂��Ă͏Ă��A�q�̑O�ŏĂ��オ������ɂ߂�B���ꂾ���̂��Ƃł�������Ⴄ�̂ŖO���܂���B |

|

| �Ă��オ��͎��肪�������Ă��F�����A���������\��B |

�}���N�X���p�ӂ��Ă��ꂽ��ނ́A�{�̂����A�~�j�g�}�g�A���c�@�����`�[�Y�A���F�X�e���{�b�e���`�[�Y�A�n���B�����𔖂��̂������n�ɂ̂��A�Ă�����������Ƀ��b�R�����U�炵�ăX�E�F�[�f���X�^�C���s�b�c�@�̊����ł��B |

|

| �����⃔�F�X�e���{�b�e���`�[�Y�Ƃ������X�E�F�[�f���������s�b�c�@�̋�ɁB |

| �����A�e���X�Ȃɉ^�сA�x���[�̃W���[�X�Ŋ��t�B�Ȃ�ċC�����̗ǂ������`�ł��傤���I�@�T���[��s�b�c�@�A�N���X�s�[�Ŕ�����������Ȃ��ł����B |

|

| ���̌i�F�߂Ȃ���A�ō��̃s�b�c�@�����`�B |

| �����`�̊ԂɃp�l�g���ŐQ�����đ傫���Ȃ������C�T���[��p����q�ɓ���܂��B�s�b�c�@���Ă�����Ȃ̂ʼn��x�������A�S���ꖇ����܂����B |

|

| �q�ɓ���������̃T���[�탉�C���p���B |

|

�������炢�o���Ă��炾�������A�Ă��F�������Ƃ���Ńj�b�Z�搶���q����ЂƂ��o���A���S���x���m���߂܂����B98���ɂȂ��Ă���ΏĂ��オ��ł����A�Е���95���ł����B����������ȏ�Ă��Ă��炪�ł��Ȃ邩�炩�A���Ԃ̂��߂��A�����ŏI�����܂����B

�������Ԃ������ăJ�b�g����ƁA�j�b�Z�搶�͂�͂�A�Ƃ����悤�ȕ\��B

�u���Ă����B�ŏ��̉��x�����������̂ŁA��̕������c��ޑO�Ɍł܂��Ă��܂��Ă���B�v �S�Ă����ʂ�������ǁA���߂Ďg�������̐~�[�A�������d�q�ŁA����ꂽ���ԓ��ɏI��������ɂ͎d�����Ȃ������̂��Ǝv���܂��B����胏�N���N�����Ă��ꂽ���A�v���Ȃ�ł͂̒��J�Ȑ����Ɣ��z�͂ƂĂ��h���ɂȂ�܂����B |

|

| �Ă������������C�T���[��p���̒f�ʁB�傫���C�A�������邪�A��ɋ߂������͋l�܂����܂܁B |

|

���x�̂����������̃p�����ƁA���Ă��p���������A���y�Y�ɂ��������܂����B�T���[��̃p���͐d�̍��肪�S�n�悭�A�H�ׂ�O���炻�����܂��B�p���b�ƍ�������Ƃ����Ƃ�N�����̃R���g���X�g�A���߂��킶����Ƒ��t��������|���B�T���[��̕����͂���̂Ɏ_���͂����₩�ŐH�ׂ₷���A�ǂ�ǂ�H�אi��ł��܂��܂����B���Ă��p�����A�l�X�ȍ����ƕ��̕��������G�ɂ����ň�ې[�����킢�B�j�b�Z���r��U����Ă����p�������A�ǂꂾ���f���炵���p���𑵂��Ă��������z���ł��܂��B6000�������Ƃ����Z�����������₨�����������̂ł��傤�ˁB

����ȂɋM�d�ȑ̌��������Ă��������A�}���N�X����A�j�b�Z����A�w��������ɐS���犴�ӂ��܂��B |

|

| �w��������̃E�G���J�����b�Z�[�W����ɂ���j�b�Z�搶�B�����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B |