�t�����X�̃p���ł����t�����X�S�y�ǂ��ł��o�Q�b�g�Ƃ������̏��������g�����_��̃p�������邯��ǁA����炪������Ƃ����ޗ���z��������āA�Ăі����Ⴄ�����ł��傤���B ���ꂩ��C�^���A�ɂ�����p�X�^�B�e�n�œƎ��̌`��Ăі�������悤�Ȋ��o�Ƃ��B ����������Ă���Œ��ɂ��A�����ȗႦ�����̒��ł��邮��c�B�Ƃɂ����s����X�ŏo����Ă��p���ɁA�Ǝ��̌Ăі������Ă��邱�Ƃɋ����A�ǂ��Ⴄ�̂��Ɏ���X���A���������Ă��p���A����ǔ��Ă��p���Ȃ̂ł��I ����Љ��̂̓X�E�F�[�f���A�_�[���i�n���̔��Ă��p��������B�X�g�b�N�z��������k���ɓd�Ԃ�3���Ԃقǂ̂Ƃ���Ɉʒu����_�[���i�n���́A�X�E�F�[�f���l�̐S�̌̋��ƌĂ��Ƃ���B�X�ƌA�̂ǂ��ȕ��i���L����c�ɂł���Ȃ���A���炭���z�̎Y�Ƃʼnh�������j������܂��B�]�k�ł����A�X�E�F�[�f���̉ƕǂ��Ԃ��̂́A�����̓��z�R����̂��痿�������ɂȂ�A�܂܂�鐬�����ؑ��O�ǂ̕ی�ɗL�������炾�����B |

|

| ���g���B�N�w�O�Ɍ��n���h���C�h�V���b�v�̕ǂ��x���K���F�B�_�[���i�̓N���t�g������B |

|  |

| �V�������ΔȂ̋���(��)��17���I�����Ă�ꂽ����ɗאڂ����X�B | |

|

�����ĖY��ĂȂ�Ȃ��̂��_�[���w�X�g�B�ыƂ�����Ȃ��Ƃ��琶�܂ꂽ���|�̖ؐ��n�̓X�E�F�[�f���̃A�C�R���Ƃ��ē��{�ł��������肨����݂ł��ˁB �_�[���i�n�����ό��n�Ƃ��Ă͂������A���Â����A�[�e�B�X�g�ɂ��l�C�Ȃ̂́A���R�Ɛl�X�̐������z���グ���A�[�g�������������Ɋ������邩�炩�ȁB�w���~�肽�u�ԁA����������C�������܂����B |

|  |

| �Ŕ�o�X�̃��S�ɂ��n���B | |

|

�K�˂��̂�Rättvik(���g���B�N)�w���������5���̂Ƃ���ɂ���p��������Rättviks Tunnbrödsbageri och Handelsbod�i���g���B�N�X�E�g�D�[���u���[�h�o�Q���E�I�E�n���f���X�{�b�h�j�B

�����J�����u�ԁA�̂̉f��ɏo�Ă���悤�ȃ��g���ȋ�ԁI�@�ǂ�I�͂������A���W�܂��܂Ŏq��������ĂыN�������̂���X���B�ЂƂЂƂ����낤�Ƌ�����������ʂ⓹��Ɍ������Ă��܂��܂��B |

|

| Rättviks Tunnbrödsbageri och Handelsbod�̊O�ρB���傤�ǏZ��X�ɂ������������p�n�ɂ���B |

|  |

|

|

||

|

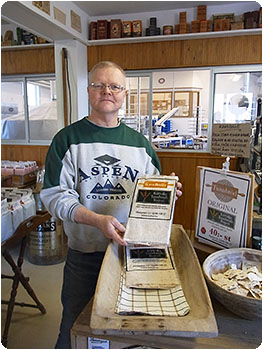

�K���X�z���Ɍ����鉜�̍H�[�ł́A�傫�ȃ}�V�[�����݂��Ă������Ŕ��Ă��p�������l�̎p�������܂��B ����������ƁA������X��̃I�[�P�iÅke Danielsson�j���o�ė��Ă���܂����B |

|

| �X��̃I�[�P����B��Ɏ����Ă���̂́uKavelbulle�v�ƌĂԔ��Ă��p���B�����H�[�B |

�u���̌����͐̋��������B�v �Ȃ�قǁA������ꏊ�͍Ւd�ŁA�H�[�����F��̈֎q�̂������Ƃ���Ŕ��X�͂��̎�O�̋�Ԃ������̂�����H�@����̌������p��������Ƃ��Ďg���������Ă���Ȃ�āA�Ȃ��Ȃ���������܂���ˁB ������ō���Ă���̂̓\�t�g�^�C�v�̔��Ă��p���B����ނ����邤���A���̓��͋@�B�ŏĂ��l�p���uTunnbröd�i�g�D�[���u���[�h�j�v�����Ƃ̂��ƁB�|�e�g�t���[�N�𐅂Ŗ߂��A�������A���C�����A�V���b�v�A���A�����ƃ~�L�T�[�ɂ��������Ԃ��炢�̂������̐��n�����܂��B�|�e�g�����邱�ƂŁA�Ђ��̂Ȃ��\�t�g�ȐH���ƊÂ����ł�̂��ȁB �ł�����������ɂ����āA�@�B��������傫���ɕ����B�x�܂��邱�Ƃ��Ȃ����y���Ƃ�Ȃ��A�ƂĂ��V���v���Ȑ��n�ł��B��������[���[�ɂ̂������͏Ă��������҂����B4�{�̃��[���[��ʂ������n��1�o�ʂ̌����ɂȂ�A�����`�ɃJ�b�g����A�����[�S�[�����h�̂悤�ȉ�]�I�[�u���Ƃ������A�㉺�Ă����Ă̂悤�ȃ}�V�[���̏�ŏĐ�����܂��B |

|

| �s�˂����������n���߂��ɂ����ĕ�������B���Ɍ�����̂���]�I�[�u���B |

|

| ���[���[��ɐ��n���̂��Ă����B��������̓}�V�[���̎d���B |

|

| �i�X�Ɣ����Ȃ��Ă����B |

|

|

|

|

||

|

�Ă����������uTunnbröd�v�Ƀu���V�������A�`�F�b�N�����Ȃ���6���ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��đ܂ɋl�߁A�o�חp�P�[�X�ɓ���Ċ����ł��B ���ƂŏĂ����Ă��p�������������Ƃ��Ȃ������̂ŁA���߂Č���}�V�[���̓����ɋ����ÁX�B������́uTunnbröd�v�́A�X�[�p�[���ɂ�������Ă��邻���ł��B |

|  |

|

|

||

|

|

| �X�ɕ��ԁuTuttul�v�B |

|

| ���炩���ăA�j�X�������܂�Ȃ��B�o�^�[��h���ĐH�ׂ�ƊÂ����Ђ����B |

|

�u�ۑ����s�g�p�œ����������Ȃ����߁A�X�[�p�[�ɂ͉����Ă��܂���B�Ⓚ���h���C�ɂ��ĕۑ����܂��B�v�ƃI�[�P����B�������Ƃ���X�E�F�[�f���ł́A�X�[�p�[�ɉ����ɂ�1�T�Ԃ̓��������K�v�ŕۑ������}�X�g�Ȃ̂������B�֗��ƈ��������̗��ʗ�����A�S�Ăɂ͓��ꂽ���Ȃ��I�[�P����̋C�����������܂����B

�Ƃ���Ŗ˖_���܂킵�Ȃ��甖���̂��ďĂ��ۂ������Ă��p���͍���Ă��Ȃ��̂ł��傤���H �u���j���ɏĂ��܂���BKavelbulle�i�J���F���u�b���j�Ƃ����āATuttul�Ɠ������ʂȃ~���N�Ɣ҂����ẴA�j�X�A�t�F���l��������Ĉ�ӐQ�����Ĕ��y���������n���A50cm�ʂɊۂ������̂��Č��������A�s�b�c�@�p�̃I�[�u���ŕЖ�20�b���Ă��܂��B�\��Ńp�����̌����t���Ă��܂���B�v |

|

| ���n�̎d���݂Ɏ��Ԃ�������Ŕ����̂��uKavelbulle�v�B�ۂ��đ傫���܂܂����܂�����Ă��邪�A�܂̒��ŏ����������ĐH�ׂ���܂��������ĐH�ׂĂ��܂����������B |

|

| �uKavelbulle�v���̂���Ƒ䂩��͓X�������n����B���ۂɒu���Ă���̂͐̂̃s�����[���[�B |

|

�K�ꂽ�͖̂ؗj���B����x��������悩�����̂ɁI�@ �N���X�}�X�V�[�Y���̃��V�A�Ղɂ̓T�t���������Kavelbulle���Ă������ł��B�����ɋP��Kavelbulle�Ȃ�āA�����������œ��̒����T�t���������Y�������B ����ȕ��ɁA�I�[�P�����̓}�V�[���ŗʎY���邾���łȂ�����̓`������ɂ��Ă���̂ł��ˁB �����ĉߏ�ɐ�������Tunnbröd��Tuttul�����ʂɂ͂��܂���B���������ē������̂���`�b�v�ɂ��Ē��Ă��܂��B |

|  |

| �n�[�u�ƃI���[�u�I�C����h���ďĂ����`�b�v�B | |

|

| Tuttul�������Ă������X�N��ɂ���KEX�B |

�u���̂��XTunnbrödbageri��1957�N�n�Ƃł����A2013�N�Ɏ��B�������������p�����̂ł��B�����ē��N�A���̋�����������Ɉړ]���܂����B�v ���̑O�͂܂������p���ƊW�Ȃ��d�������Ă����Ƃ����I�[�P����B�O�̌o�c�҂��猤�C���A�m�E�n�E�������p���������ł��B ���Ă��p�����Ă����X�͎��͂ɂ����邱�Ƃ͂��邯��ǁA�T��1��2��A���邢�͉ċx�݂����Ƃ��A��̂悤�Ȃ��X����B��������X�̂�肪����������̂ł��傤�ˁB |

|

| �̂̓����N���t�g�����܂����p�������[�h����X���B |

|

| ���X�N���͎��H���p�ӂ���Ă���B |

|

| �I�̏�ɐ̂́e�R�R�A�̖ځf�ʂ��������B�~�����I |

|

�u����ɋu�̏�ɂ��������X�AGärdebyHandel�����A�����ɂ������m�X�^���W�b�N�ȉƋ��C���e���A�G�݂œX�̕��͋C�����A�n���̐H�ނ�O���T���[��̔�����`�ɂ����̂ł��B�v

�X���ɕ��ԃ��M�`�[�Y�A�W�����A�n�`�~�c�A�V���b�v�A�`���R���[�g�A�W���[�X���A�n���⍑���ŏ��K�͐��Y���ꂽ�H�ނ́A�ǂ����Ɏ���Ă݂����Ȃ���̂���B���̒��ɁA����ǂ����̕� Ärtmjöl�������܂����B���ł����̕ӂ�œ`���̂���ǂ���������p������邽�߂̍ޗ��������B�������M�d�������̂̓p������邽�߂ɉ��ł����ɂ��Ă����̂ł��ˁi������ʔ����̂ł����I�j�B�w����������ǂ����̕��ɂ��Ă������V�s���Q�l�Ƀp���` Ärtbulla���Ă��Ă݂܂������A�ق�̂�Â����낢��ȍ����̖��킢�����܂����B |

|

| ������������ߗׂ̔_�Ɛ��`�[�Y��o�^�[�A�\�[�Z�[�W���̃��[�J���t�[�h�B |

|

| �n���̃`���R���[�g������̕i���B |

|

| �͂��݂A�X�p�C�X�̒i�̏�ɂ͒n���Y����ǂ����̕� Ärtmjöl���B����ǂ����͂悭�H�ׂ邪�A���͍��ł͒������������B |

|

���̌�U���V�������ΔȂ̗[���̂Ȃ�Ɣ������������ƁI �����A����Kavelbulle�̔��G��̂₳�����ƂƂ��ɁA�Y����Ȃ�����ƂȂ�܂����B�I�[�P����A���肪�Ƃ��B���ꂩ������̒n�Ɍ������Ȃ����X�ł��葱���Ă��������ˁB |

|  |

| �V�������̗[�i�Ɋ����B | |

|

�� Rättviks Tunnbrödsbageri och Handelsbod�̃T�C�g�i�X�E�F�[�f����j �@�@http://www.tuttul.nu/ |