|

|

|

|

|

今回は石窯パン教室基礎コースの3回目。いよいよ、最終回となりました。 食パンにロールパン、クロワッサンにクリームパンも良いけれど、パン作りを始めたからには、やっぱりハード系をマスターしたいもの。お店に並んでいるような、バリッと姿のいいバゲットが焼けたら感動ですよね。 そこで今回は、フランスパン生地とカンパーニュ生地の2種類がテーマ。さて、どんなパンができるのでしょうか? |

|

|

「今日のテーマは2種類の生地。さらに、それをアレンジしたパンも作っていきます」 手順が記入されたボードを見ると、1,2,3・・・ん? 8種類も?? 生地2種類といっても、アレンジがこんなに多いとは。今日もなかなか大変な1日になりそうな予感がします。 |

|

|

「今日は2種類とも“ドライイースト”を使って作ります。予備発酵が必要になる“ドライイースト”は、手間がかかるし、少し高いので、プロの現場ではあまり使われていません。でも、理論上は、旨みと香り成分をたくさん発生させることができる優れもの。とても香りのいい、おいしい生地ができるんですよ」

|

|

|

| SAFのドライイースト(青) |

|

ということで、まずは鍵となる予備発酵から。42℃のお湯にグラニュー糖を溶かしておき、そこにドライイーストをサラサラと振り入れます。

|

|

|

| グラニュー糖+水にドライイーストをふり入れた状態 |

|

「この予備発酵がうまくいくかどうかで、味の良し悪しが決まりますからね」 と栄徳先生。温度が42℃に保たれるよう、45℃の湯煎にしたまま、ホイロに入れます。 「7分後にかき混ぜて、さらに7分間寝かせます。ギネスビールの泡みたいなのができますよ!」 7分後に取り出して見ると、“ブクッ、ブクッ”と穴があき、まるで中に生き物がいるよう。 「混ぜてから、さらに7分間発酵させます」 さらに7分後。取り出してみると、栄徳先生の言葉とおり、まさにギネスビールの泡のような、きめ細かくクリーミーな泡が出来上がっていました。 「これが、すごく良い香りなんです。ドライイーストを使うと、生地がよく伸びるので、ピザ生地なんかにも良いと思いますよ」 鼻を近づけてみると、想像以上にフルーティで爽やかな香りが。ちょっと甘い感じもして、確かにパンになったらおいしそうです。 |

|

|

| 7分後。ゴムベラで混ぜたあとの状態 |

|

|

| さらに7分発酵させて完成!驚くほどクリーミーな泡ができています |

|

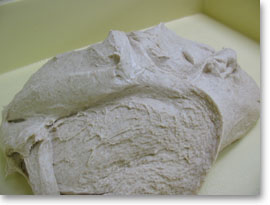

「カンパーニュに使うのは、ムール・ド・ピエール(仏産・石臼挽き小麦)70%とブロッケン(独産・石臼挽きライ麦全粒粉)30%。このムール・ド・ピエールは、小麦の外皮をむいてから製粉しているので、少し色が白っぽいんですよ」 今回使う粉は、両方とも細かく挽いたタイプ。写真ではわかりにくいかもしれませんが、白っぽく、きめ細かい質感です。 |

|  |

|

|

「配合にあるハチミツは、甘みを足し、穀物臭を抑えるため。それから、今回はドライイーストを使っているので、ビタミンCも加えています。風味を増すためにルヴァンリキッドも25%加えますが、これは好みにもよります。もっとたくさん入れるところもありますよ」 ・・・とレシピを解説。シンプルなハード系だからこそ、こんなふうにレシピの意味を噛み砕いて理解するのは重要なこと。その素材を入れる理由さえわかっていれば、自分の好きなイメージに近づけてアレンジすることができるからです。 すべての材料を合せて、低速3分、中速4分ミキシング。「ツヤが出て、きれいな汗をかいたような感じ」になったらミキシング終了です。 「このカンパーニュ生地をアレンジして、さらに2種の生地を作ります。クルミとレーズンのシロップ漬け2種を加えたものと、ピーカンナッツを加えたもの。それぞれ、低速で1分ほど生地と馴染ませればOKですよ」 |

|

|

| ベースとなるプレーンなカンパーニュ生地。栄徳先生いわく「きれいな汗」、が表面に光っています |

|

|

|

クルミとレーズンがたっぷり! パン屋さんに欠かせないアイテムです |

|

|

|

クルミより渋みの少ないピーカンナッツを 加えて。このあと甘いパンに変身します |

|

続いては、フランスパン生地。これには、どんな秘密があるのでしょうか? 「フランスパン生地に使う粉は、日本製粉から新しく発売されている、フランスパン専用粉“ジェニー”。安定性がよく、香りもあって、非常に良い粉なんです」 と、粉マニアの栄徳先生もお気に入りの様子。 「今日は、“オートリーズ法”で仕込んでいきますからね」 オートリーズホウ・・・???一体何のことでしょうか。 「“オートリーズ法”は、効率よく粉の中に水分を入れるための方法。もともと、フランスの粉のキメが粗いことから生まれた製法で、水・モルト・粉だけでザッと捏ねてしばらく置き、それから本捏ねをしていくのが特徴です」 粗い粉の場合は、粉の中まで水分が入るのに時間がかかり、結果 ミキシングに時間がかかってしまいます。そんなフランスの粉事情から生まれた製法ですが、今でも、効率よくミキシングするために使われることが多いようです。 「水・モルト・粉を入れ、低速で3分ミキシングしたら、ビニールをかぶせます。今回は15分間休ませますが、30分、1時間という場合もあるんですよ」 |

|

|

| ビニールをかぶせて一休み。ジワジワと粉の内部に水分が入り込み、グルテンがつながってくれているはずです |

|

そして、15分が経過。 さて、ビニールを外してみると・・・。 |

|  |  |

|

|

|||

|

そして、先ほどと同じ、予備発酵をとったドライイーストを加えて本捏ね開始。馴染んだら塩を加え、低速で3分半、高速で40秒ほどミキシングしていきます。“オートリーズ法”のおかげで、たしかにミキシング時間はかなり短縮されているようです。

|

|

|

| かなりツヤツヤでなめらかな生地が完成しました! |

|

生地の発酵が終ったら、分割作業に入ります。 「今日はたくさんの種類を作るので、自分のバンジュウを用意して、そこに生地を入れていくようにしてくださいね」 |

|

|

| 同じ生地を何通りにも分割するので、間違えないように注意します |

|

では、プロの技をきかせたアレンジパンの成形を説明していきましょう。

|

<ピーカンナッツ入りカンパーニュ生地>

■カカオの花〜ジャンドゥージャ入り〜

| ||||||||||||||||||

■オーガニックバナナ

| |||||||||||||||||||||||||||||

<フランスパン生地>

■シャンピニオン

| ||||||||||||||||

■ベーコンエピ

| |||||||||||||||||||||||||||||

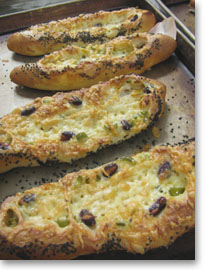

■ハラペーニョとタンドリーチキンのパン

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ソーセージエピ

| ||||||||||||||||

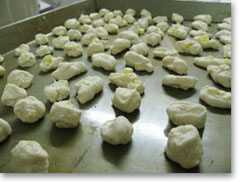

■プチチーズ

| |||||||||||||||||||||||||||||

|

プレーンな成形を含めると、成形は全部で10種類! 皆さん、お疲れ様でした。

|

|  |

| フィセルとカンパーニュ | |

|

でも、2つの生地から、こんなふうにバリエーションが広がるなんて、ちょっと感動ですよね。 「フランスと違い、日本のパン屋の場合は、商品数が増えると売り上げが上がると言われています。シンプルでおいしい生地を作れば、それだけアイテムの幅を広げることができますよ」 と栄徳先生。 そして、再度発酵を取ったら窯へ。 |

|

|

簡単そうに見えて、意外に難しいのがクープ入れ。 軽くもって、スッと、がコツ |

|

| いよいよ窯へ。おいしく焼きあがりますように! |

|

次々に焼き上がるパンに、教室内はおおわらわ! 今にもお店が開けそうなほどのパンが並びました。

|

|  |

|

焼き立てのパンを見れば、疲れも 吹き飛びます。おいしそう! |

|

|

「最後は盛大にね。ほら、花火だって最後はすごいでしょう?」 と栄徳先生。 まさに、夏の打上花火のように華々しく幕を閉じた、石窯パン教室基礎コース。3ヶ月間本当にありがとうございました! |

|

|

|

ずらりと並んだパン、パン、パン! もって帰るのにも一苦労だったかもしれません |

|

4月から3ヶ月間、「基本の生地作り」「菓子パン生地」、そして「ハード系生地」とひと通りの生地を学んできました。参加者の皆さんが、プロとして活躍する栄徳シェフの技を多少なリとも自分のものにして、これからのパン作りに役立ててくれていれば、パナデリアとしてもこんなに嬉しいことはありません! そして、9月からは応用コースが始まります。現在、参加者を募集中ですので(若干名ですが空きがあります)、ご興味のある方はぜひ一緒にパン作りを学びましょう! (応用コースの詳細はこちらから→ http://www.panaderia.co.jp/panaderia_news/bosyu_ishigama2010/) |

|

|