|

|

| 第2回:クロワッサン生地とブリオッシュ生地 |  |

| 第3回:フランスパン生地とカンパーニュ生地 |  |

|

|

2011年度基礎コーススタート! まだ寒さの残る2月28日、パナデリア石窯パン教室がスタートしました。 気温はまだ低いとはいえ、参加者の皆さんの熱気は充分!会場となる櫛澤電機製作所には、10時のスタートを前に参加者の皆さんが集合してきました。今回も、少人数制で、みっちり、しっかり、パン作りを学んでいきたいと思います! |

|

| 今回もお世話になる、櫛澤電機の溶岩窯。遠赤外線の効果が高いので、中がふっくらとした焼き上がりになります |

|

では、改めて講師をご紹介させていただきます。 講師の森朝春先生のご出身は石川県。実はパン屋の3代目なのだそうです。パン職人を目指して専門学校で学び、その後、都内のパン屋で修業、さらに渡仏して、パリで3年間腕を磨きました。帰国後は、「パティスリー マディ」でパン部門を担当。2001年に「ブーランジェリー ルボワ」をオープンしました。「ブーランジェリー ルボワ」は、パナデリアのサイトでも何回かご紹介させていただいていますが、飾り過ぎないけれどしみじみとおいしいパンが魅力のパン屋さんです。 |

|

| 爽やかで、やわらかい雰囲気の森先生。よろしくお願いします! |

|

今回は、いつも二人三脚でお店を手伝っていらっしゃる奥様の葵さんにもご協力いただけることに。さらに、鎌倉の浄明寺内ある「石窯ガーデンテラス」のブーランジェ、神宮さんにも、助っ人に来て頂きました。

|

|

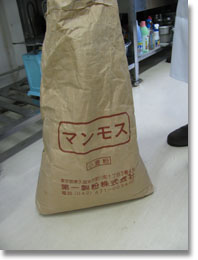

食パン生地は“ニコニコ”で! 「皆さん、よろしくお願いします!今日は、パン作りの基本となる食パン生地から始めます」 基本中の基本となる食パン生地は、安定的に作れ、アレンジが利くのも魅力。簡単そうに見えますが、実は大切なポイントがたくさん詰まっているので、しっかりとマスターしたいところです。 「はじめに材料の説明から。基本となる小麦粉ですが、今日は第一製粉の“マンモス”を使います。お店で使っている粉ですが、一般には手に入りにくいかもしれません。その場合、“カメリア”だったら力が強いので水を多く、“イーグル”は力が弱いので水を少なく、固めに仕込むといいですよ」 |

|

| 第一製粉の強力粉“マンモス” |

|

浮きと伸びの良さに優れた強力粉“マンモス”は、プロの間ではポピュラーな粉ですが、小売ではなかなか手に入らないのが現状。でも、“カメリア”や“イーグル”なら、気軽にトライできそうです。

「砂糖は生地がしっとりするので、上白糖を使います。それから、油脂。私は、食パンはシンプルに食べてほしいと思っているので、無味無臭なショートニングを選んでいます。もちろん、バターが好きな方はバターに代えてもOKですよ」 また、塩は水分やミネラル分が含まれた粗塩を使用。まろやかな味わいになるそうです。 |

|

|

大切なポイントはしっかりメモ。 皆さん、集中しています |

|

「ところで、食パンには、“ニコニコ”のレシピというのがあるのを知っていますか?」 え?ニコニコって一体・・・? 「ニコニコとは、粉 100%に対して、砂糖 5%、塩 2%、脱脂粉乳 5%、イースト 2%、ショートニング 5%というもの。2と5なのでニコニコなんです。これを基本にして、増やしたり、減らしたりして、自分のレシピを見つけるといいですよ」 なるほど! ニコニコなら、絶対忘れないですね。 |

|

ショートニングのタイミング ショートニングをのぞく全ての材料をボウルに入れたら、生地をミキシングします。 「低速で2分の後は、中速で4〜5分。これで、たいぶつながりができ、多少ツヤも出てきます」 |

|

|

伸ばすと薄い膜ができる状態に。 さらに、高速で2分回します |

|

生地がある程度出来上がったら、ショートニングを投入。さらに、低速2分、中速4分ミキシングします。 「パンに欠かせないグルテンは、油脂を入れると出来にくくなります。ですから、その前に生地を仕上げてしまうような感覚でミキシングしてください。それから、油脂を入れると温度が上がりやすいので、注意します」 時間は、生地量や気温でも変わるので、あくまで目安に。家庭のミキサーの場合は、力が弱いので、もう少し時間を長くとった方がいいそうです。 |

|

|

ツヤツヤ、なめらかに捏ねあがりました! 捏ね上げ温度は28℃です |

|

発酵は、60、30、60の法則 「発酵の時間は、“一次発酵 60分、ベンチタイム 30分、二次発酵 60分”と覚えてください」 ニコニコの法則に続き、発酵にも法則が! もちろん、生地の状態は温度や湿度など色々なものに左右されますが、この時間を目安にすれば問題はないそう。というのも、生地がゆるむのが20〜30分といわれているから。ちなみに、力の弱い生地やフランスパン生地などの場合は、60分の発酵の後、パンチをして、さらに30分発酵を取ると良いそうです。 |

|

|

バンジュウに移し、ホイロへ。 30℃で約1時間、発酵させます |

|

“ピピピピピ・・・!” 60分が経ちました。うまく発酵しているでしょうか? 「では、発酵具合をテストする方法を教えます。こうやって、粉をつけた指を生地に入れ、その穴がゆっくりと縮まる感じならOK。広がるようなら過発酵、すぐに縮まるようならまだ早いというサインです」 |

|

| 生地のオヘソのよう。ゆっくり閉じていけばOKです |

|

丸めのポイントは、“張らせること”! 発酵が終わったら、次は分割。220gに分割し、軽く丸めます。 |

|

| 職人なら使いこなしたい“はかり”。慣れると、こちらの方が早く計量できるのだそうです |

|

「丸めのポイントは、張らせること! 生地をカットしたところからガスが逃げてしまうので、ガスを包み込むように丸め、力を一定にします。それから、中と外の温度差をなくすことで均一に膨らむし、成形もしやすくなるんですよ」 なるほど! 丸めの作業にもこんな意味があったんですね。確かに先生が丸めた生地は、高さがあって、生地の色も白っぽくなっています。 |

|

| 右側が、森先生の生地。写真ではわかりにくいかもしれませんが、白くて張りがあり、高さも出ています |

|

成形はやさしく。・・・でも、荒療治も必要! さらに、フロアタイムを30分取った後、成形に入ります。 「まず、麺棒でガス抜きをします。これは、生地のきめ細かさと強さを作るためのもの。後の口どけが変わってきます」 麺棒で大きなガスを抜いたら、クルクルと巻いていきます。もちろん、このときも“張らせる”のを忘れずに! |

|

| 巻きながら、締めるように。口どけと色に影響するので、手粉はなるべく少なくします |

|

30分休ませたら、成形。同じように麺棒で伸ばして、クルクルと巻きます。食パン型に6個入れたら、二次発酵。30℃で約60分間おきます。 「生地の表面が乾くと、中のみ発酵が進んでしまい発酵が遅くなるので要注意。湿度が保てない場合は、霧を吹くなどしてください」 |

|

| きっちり6個、型におさまりました |

|

キレイに型入れが完成しました。このまま、静かに発酵を・・・と思っていたら、なんと、森先生が型にグッと手を入れているではありませんか!わー、生地がつぶれちゃう! 「型に入れたら、こうやって型に接しているところを、指でグイグイと押してください。その後、表面もパンパンと叩いてつぶします。こうすると、気泡が均一になり、上がり方も整うんですよ」 この荒療治には、生徒さんたちもびっくり!半信半疑の様子で、やや気を使ってつぶしていました。 つぶしたり、叩いたり・・・と、ちょっと乱暴にみえますが、これが重要なポイント。厳しく鍛えられた生地だけに、しっかり膨らんでくれるでしょう。これは焼き上がりが楽しみです。 |

|

菓子パン生地は、バリエーション豊か 「菓子パンの材料ですが、強力粉だけでは、引きが強くなりすぎてしまうので、薄力粉を2割混ぜています。今日使うのは、強力粉“マンモス”と薄力粉“オルガン”。中力粉ならそのままでもOKですよ」 もちろん強力粉1本でもOKですが、例えばあんパンのように中に何かを包む場合は、底がはじけてしまうこともあるのだそう。 |

|

| ボウルに強力粉・薄力粉を入れたら、砂糖や塩、イーストは別々の場所に置きます。こうすると、入れ忘れ防止になるのだそう |

|

「菓子パン生地には、バターや砂糖が入りますが、惣菜パン系にも合います。うちの店では、この生地で色々なパンを作っているんですよ」 ということで、今日はこの生地で、ロールパン、あんパン、ソーセージパン、そしてツォップを作成します。 |

|

|

バターはタカナシの北海道バター。 小さく刻んで使います |

|

「ツォップの生地は、ミキシング後にレーズンとカレンツを混ぜ込みます。これは、赤ワインとラム酒に前日から漬けておいたものですが、こうやって水分を含ませておくと、生地の水分を取られないし、やわらかくなります」 確かに、ドライフルーツを入れるとフルーツはしっとりしていても、生地がパサ付くのが難点。こういうひと手間がおいしさにつながるんですね。 |

|

| 一晩漬け込んだレーズンとカレンツ。レーズン3に対して、カレンツが1という割合です |

|

|

混ぜ終わりの状態。レーズンが つぶれやすいので、気をつけます |

|

約60分の一次発酵を終えたら、分割。ここでも、皮を張らせるように丸めます。

|

|

| 計量して丸めていきます。“張らせる”ことに気を使いつつも、なかなか順調そうです |

|

成形 ベンチタイムを30分とったら、成形。種類が多いので、ひとつずつ見ていきましょう。 |

〈ロールパン〉

32℃のホイロで60分ほど二次発酵を取ったら、仕上げ。卵液(卵1:卵黄1)を刷毛で塗りますが、できるだけつぶさないようにするのがポイント。刷毛は、下の方を2本の指で持つようにします。こうすると、力が入り過ぎないのでオススメです!  |

|

〈ソーセージパン〉 (成形)

(仕上げ) 同じく二次発酵の後は、仕上げ。パン生地とソーセージの部分に卵を塗ってクープを入れ、上にチーズを乗せます。

|

|

〈あんパン〉 (成形)

(仕上げ) 同様に、そっと卵を塗って仕上げます  |

|

〈ツォップ〉 (成形)

(仕上げ) 二次発酵後、表面に卵を塗り、あられ糖とアーモンドスライスを散らして仕上げます  |

|

ランチ 最初に窯に入れた、ロールパンとソーセージパンが焼き上がってきました。 |

|  |

|

どうです?基礎コースの1回目にしては、なかなかの出来栄えですよね? せっかくだから、早く食べてみたい!ということで、お待ちかねのランチタイムは、焼きたてのパンと一緒に。 では、いただきま〜す。 |

|

|

森さんの奥様によるサラダ・ニソワーズ。 パンとよく合います |

|

|

やや遅めのランチに、ホッとひと息。 ここまでくれば、残る作業はわずかです |

復習タイムでしっかり確認 ランチの後は、一部のパンの仕上げと焼成を残すのみ。ツォップや食パンを仕上げ、窯に入れます。 |

|

パンの焼き上がりを待つ間に、ここまでのおさらい。実際にやってみて疑問に思ったことやわからなかったことなどを復習します。ちなみに今回話題になったのは、"ミキシング"のこと。

|

|

「生地は常に伸ばして、状態を確認するようにしてください。少し弱いな、と思ったらパンチを。パンチをすることで生地に酸素が供給され、イーストが活性化するので、強い生地にすることができるんですよ」 他にも、捏ね上げ温度の調整法などを教えていただきました。 さて、最後のパンが焼き上がり、今日のレッスンもおしまい。最初の回とは思えないほど、見た目も美しく、おいしそうなパンが並びました! 量もたくさんあるので、本当にこのままお店が開けそう。皆さん、大きな袋にパンを詰めて、ニコニコ顔で教室をあとにしました。 |

|

次回は、クロワッサンなどのビエノワズリー系を教えていただく予定です。

|

| 〈 食パン生地 〉 |

|

| 食パン

きめ細かい生地は、ふんわり、やわらか。適度なミルキーさはありながら、すっきりとしたシンプルな味わいなので、毎日飽きずに食べられそう。まさに、基本の一品! |  |

|

〈 菓子パン生地 〉 ほんのり甘くリッチなロールパン生地。ロールパンやあんパンはもちろんですが、意外にもソーセージやチーズとの相性が良く、幅広いアレンジができそうです。三つ編みの成形をするだけで、ぐっと華やかになるツォップもオススメ! | ||

| ロールパン |  |

|

| ソーセージパン |  |

|

| あんパン |  |

|

| ツォップ |  |

|