|

| 取材・文 下園 昌江 |

|

2018年8月に開催された第33回ドゥニ・リュッフェル氏を迎えての技術講習会。今回で最後となる講習会は、1日目に続き、いつも通りの穏やかな雰囲気の中、スタートしました。

2日目は、生菓子3種類、焼き菓子1種類、氷菓1種類が登場しました。 連日続く講習会にも疲れを見せず、朝からさっそうとお菓子を作りだすドゥ二さん。どんな時でも平常心でお菓子を作り続ける職人の在り方を感じさせてくれます。 |

|

ドゥニ・リュッフェル氏 |

| 【 Le Millésime ル・ミレジム 】 |

| 2日目の1品目は、ビスキュイ・ア・ラ・キュイエールを用いたクラッシックな装いのアントルメです。まずは、ビスキュイ生地を仕込みます。メレンゲの力で膨らむ生地ですが、水溶化した卵白を使用し、しっかりと泡立てていきます。中にはバニラシュガーを加え、ふくよかな甘い香りをプラスします。 |

|  |

| 細長いビスキュイを絞り出す | 背の高いガラスボウルにビスキュイを敷き詰める |

| 焼きあがったビスキュイ・ア・ラ・キュイエールをラップを貼ったガラスボウルに立てて敷き詰めます。その中に入れるのは濃厚なチョコレートのムース。ムースの中にラズベリー、ラズベリージャムを塗ったビスキュイ・アマンド・カカオ、アプリコットのクーリ―を入れ組み立てていきます。 |

|  |

| 仕上げにチョコレートソースをかける | チョコレートムースの中にフルーツの色彩が美しい |

| 冷やし固めてガラスボウルから抜くと、こんもりと膨らんだ帽子の様な形がクラシカルな雰囲気をかもしだしています。仕上げにチョコレートソースをかけ、トップにチョコレートのコポー、裾にラズベリーを飾り完成です。 |

|

|

| クラシカルな雰囲気が漂う |

| 濃厚なチョコレートムースにラズベリーとアプリコットのフルーティーな酸味が合わさって、エレガントな味に仕上がっています。最近はビスキュイ・ア・ラ・キュイエールを使用したお菓子をあまり見かけなくなりましたが、軽い食感でデセール的な感覚があるのと同時に昔ながらのフランス菓子の良さを感じました。 |

| 【 Cake Privas ケイク・プリヴァ 】 |

|

今回の講習会で唯一の焼き菓子です。 プリヴァは、オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地方の都市で、マロングラッセの製造で有名な街の名前です。そのため、このケイクは栗が主役です。 生地にはパートゥ・ドゥ・マロン、クレーム・ドゥ・マロン、マロンパウダー、マロンのシロップ漬け、といった風に栗の加工品を4種類も使用しています。 |

|  |

| 焼き上がり全面にアプリコットジャムを塗る | ラム酒風味のグラスを流しかける |

| 栗だけでも美味しいと思いますが、オレンジピールと生姜のコンフィをフィリングに使用し、オレンジの爽やかな香りと生姜のピリッとした辛みがアクセントになっています。 焼き上がり冷めたら、周りにアプリコットジャムを塗り、ラム酒風味のグラスを流して刷毛で薄く塗り軽く乾燥させます。 |

|  |

| 栗やオレンジピールを飾る | 大きな型で焼くので火の入りが柔らかくしっとりした質感 |

| 仕上げにはオレンジピールと生姜のコンフィ、栗の砂糖がけで、中に使用している素材と同じものを飾り統一感を出しています。 |

|

|

| シンプルでシックな仕上がり |

| 栗の甘みと優しい香りに、オレンジと生姜の爽やかな風味がアクセントになり、個性的な味に仕上がっています。そして、栗粉の香ばしい風味が黄な粉にも似てどこか懐かしく、親しみやすい味に感じました。 |

| 【 Confidence コンフィダンス 】 |

| 今回唯一の発酵菓子です。まずはベースとなるブリオッシュ生地を仕込みます。ブリオッシュ生地はバターの配合が多いので、生地内のバターが溶けないよう温度管理が重要です。 |

|  |

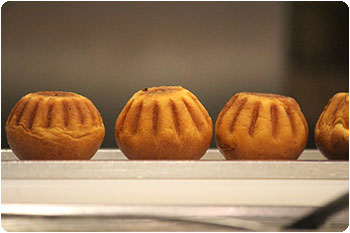

| グルテンを出して伸びの良い生地 | 小さなサヴァラン型で焼成 |

| 生地をこねることで摩擦熱もでてくるため、必要な場合は氷水で生地を冷やしながら最終的なこね上がりの温度は24度になるよう調整します。発酵も温度低めで一次発酵は15〜20度で行います。その後冷蔵庫で半日程度休ませて分割、成形します。二次発酵〜焼成を終えた生地は香ばしい焼き色と甘いバターの香り。このまま焼きたてを食べてみたい!と思えるほどのよい香りが会場に広がっていました。 |

|  |

| シロップにくぐらせてジューシーに | クリームとフルーツを中に詰める |

| ブリオッシュが焼けたら半分にカットし、中をくりぬきます。そしてサヴァランの様に生地をシロップに浸します。くりぬいた空洞にキルシュ風味のクレーム・ムースリーヌとラズベリーとライムを入れてふたをします。 |

|

|

| アーモンドの淡い焼き色が上品 |

|

最後にイタリアンメレンゲを熱いうちに塗り、スライスアーモンドを散らし、粉糖を全体にかけてバーナーで焼いて完成です。

お菓子に詳しい方はお気づきだと思いますが、ポーランド風の、という意味を持つ「ポロネーズ」というお菓子がありますが、それとほぼ同じ構成です。ポロネーズは中にカスタードクリームを入れますが、コンフィダンスはクレーム・ムースリーヌとフルーツ2種類を入れているのでより凝った作りです。 しっかり甘さもありますが、フルーツの酸味やキルシュでキレの良い味に仕上がっています。また周りのイタリアンメレンゲがとても軽く、思ったよりも甘さを強く感じなかったのに驚き。ほどよい気泡を含んだイタリアンメレンゲはこんなにも美味しいのだな、と気づかされました。 |

| 【 Émotion exotique エモーション・エグゾティック 】 |

| 「異国への想い」と名付けられたこのお菓子にはトロピカルフルーツが使われていて、フランスから遠く離れた南国のイメージが伝わってきます。 |

|  |

| パート・フィユテのデトランプをつくる | パイナップルを全体に散りばめる |

| お菓子の構成はシブーストをアレンジしたもので、土台はパート・フィユテ(折りパイ生地)です。まずはパート・フィユテを薄くのばしタルトリングに敷きこんで空焼きします。その中にパイナップルをレモンピュルプやキルシュに漬け込んだものを散らします。そこにココナッツのアパレイユを流し焼成します。 |

|  |

| 焼きごてで香ばしくキャラメリゼ | 様々な香りや食感を楽しめる構成 |

|

焼成後にアパレイユの上にパッションフルーツのシブーストを重ね、最後は焼きごてで表面をキャラメリゼします。焼きごてをあてると、もくもくと白い煙が立ち込めると同時にキャラメルのスモーキーな香りが広がります。 パイナップル、ココナッツ、パッションフルーツの組み合わせで、甘いココナッツの香りにパイナップルのジューシーで爽やかな風味、パッションフルーツのストレートな酸味が合わさって、まさにエキゾチックな世界へ想いを馳せるお菓子です。 |

|

|

| キャラメリゼした香りが食欲をそそる |

| トロピカルフルーツの印象が強いですが、サクッと軽いパート・フィユテの食感や表面のキャラメリゼの風味も、このお菓子の美味しさの大きな要素で、全てが合わさって完成する美味しさなのだと思います。 |

| 【 L'Inédit リネディ 】 |

|

ドゥニさんの講習会は毎年2日目最後の品がアントルメ・グラッセなのですが、今年も例年通りでした。遂にこのお菓子でドゥニさんの講習会も最後なのだな、という気持ちもあり、受講者の皆さんが集中してドゥニさんの説明に聞き入っているのを感じました。

リネディは、「誰もつくったことのない」という意で、その名の通り今までになかったような構成でした。そうとはいっても奇抜なものではなく、組み合わせとしては王道ではありますが、ちょっとしたアレンジが加えられています。 |

|  |

| 中央にくぼみをつけるよう整える | 中にマンダリンのパルフェを流し入れる |

|

土台になるヘーゼルナッツのメレンゲです。ローストしたヘーゼルナッツを加えた香ばしくサクサクの軽い食感に焼き上げます。

メレンゲの上に、ヘーゼルナッツのプラリネを使用した濃厚なアイスを重ねます。 アイスが柔らかいうちに中央をくぼませるように整えていきます。中央にはマンダリンのパルフェを流します。 パルフェの中にはラムとレモンピュルプに漬け込んだバナナ、金柑のコンフィ、マンダリンに漬けたレーズンを散らします。 |

|  |

| 生クリームで仕上げ | 小さくカットしたフィリングの色彩が美しい |

|

冷凍し固まったら、仕上げに入ります。周りに生クリームを絞り、レーズンや金柑のコンフィ、ヘーゼルナッツをキャラメリゼしたものを飾ります。仕上げは、中に使用されている素材を用いています。 ドゥニさんのお菓子に共通して言えるのは、見た目の華やかさだけを求めるのではなく、そのお菓子がどんな味なのか想像できるような仕上げが多いことです。 |

|

|

| 中に使用した素材で飾り付ける |

| ヘーゼルナッツと柑橘類は相性の良い素材として知られますが、今回はその流れで、ヘーゼルナッツとマンダリン、金柑の組み合わせでした。そこにバナナの優しい甘さとレーズンの深い香りとコクが加わり、より複雑な味に仕上がっています。 |

| --- 講習会を終えて --- |

|  |

| 二人の信頼関係で33年間続いた講習会は固い握手で締めくくられた。 | |

|

いよいよ、2日間のすべてのお菓子の講習が終わりました。最後に受講者からの質疑応答の時間が設けれ、お菓子の事、パティシエという仕事について、ドゥニさんの仕事に対する姿勢など様々なお話がありました。 質問の中で、「時代の変遷とともに、食べ手の嗜好も変わってきて軽いお菓子が好まれるようになったと思います。世間が求めるものと自分が作りたいお菓子にギャップを感じたことがありますか?」という問いがありました。 それに対しドゥニさんは、「確かに時代の変化により軽いお菓子が求められるようになってきているが、それに合わせようとは思わない。『美味しいものは美味しい』、と思っていて、きちんと美味しいものを提供すればお客さんはついてくると思う。お店で働いていた時には、クラシックなお菓子が多く、それを求めてわざわざ遠くからやってきてくれたお客さんも多かった。例えばポロネーズやシブーストなど。美味しいものは(時代を越えて)不動なのでは? 流行というものは必ずすたれるので、あまり気にしない。進化や成長は必要だが、流行を追う必要はない」と答えられました。 まさに、ドゥニさんのお菓子哲学がそこに詰まっているように感じました。 フランス菓子の歴史の中で1〜2年の流行で終わるものもあれば100年以上たっても愛されているお菓子があります。やはり、それは何度食べても飽きがこない味と美味しさがあるからこそだと思います。いつの時代でも美味しいといえる普遍性を大切にしてきたドゥニさんらしい言葉でした。 そんなドゥニさんの職人としての生きざまに共鳴を得た弓田シェフは、ドゥニさんの存在があったからお菓子の仕事を続けることができたそうです。大震災があった年も、弓田シェフが病気で療養していた年も、いつもと変わらず日本に駆けつけ講習会を開いてくださったドゥニさんの存在は、弓田シェフをはじめ椎名先生、スタッフの皆さん、そしてこの講習会に参加した皆さんにとっても大きな心のよりどころだったと思います。お菓子だけではなく、お菓子に携わる者としての生き方や姿勢に共鳴した方が多かったからこそ、これだけ長い間講習会が続いたのでしょう。 |

|

| アシスタントを務めた細川シェフと通訳の舘さんから花束贈呈 |

|

最後の花束贈呈の際には、目頭を押さえる方々も多数…! 今年で33回目を迎える講習会が今回で最後の年ということもあり、会場中がドゥニさんへの感謝の気持ちでいっぱいのフィナーレでした。 |

|  |

| 完成したお菓子をスタッフの皆さんと | 充実感に満ちたドゥニさんと弓田シェフの表情 |

| ドゥニさんのお菓子を直接教わる機会がないと思うととても寂しい気持ちもありますが、これまで33年という長い年月かけて教えていただいたお菓子は、またイル・プルー・シュル・ラ・セーヌ、そして受講生の皆さんに作られ、伝わっていくことと思います。 |

|

| Panaderia TOPへ戻る |