|

|

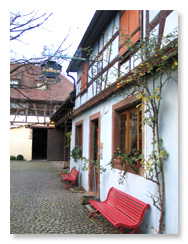

少し車を走らせると、先ほどの賑わいはどこへやら。深い緑を湛えた静かなブドウ畑が見えてきました。次に向かったのは1854年創業の醸造所「Josmeyer(ジョスメイヤー)」。以前日本で開催された、アルザス出身のパティシエ、ティエリー・ミュロップト氏による講習会でそのおいしさを知り、この機会に是非にとお会いすることになったのでした。(講習会の様子はこちら) |

|

|

| 広い中庭の奥に醸造所が。静かな時間が流れています |

|

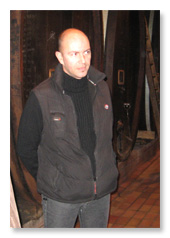

アルザスは甘みの強い白ワイン“ゲヴュルツトラミネール”や、ちょっぴりスパイシーな“リースリング”など、ワインの産地としても有名。150年以上も続く老舗と聞き、どんな格式高いところかと緊張していたのですが、現れたのは長身にブラックジーンズ、黒のセーターというラフな姿の(ジョスメイヤーの)クリストフ・エラルトさん。年に1回は日本にも来ているのだそう。 |

|

|

| パティシエの経験もあるというクリストフ・エラルトさん |

|

さっそく、工房へ。美しい彫りをほどこした木の大きな扉を開けると、歴史を経て奥深く染み込んだブドウの芳香がフワーッと広がります。 |

|

|

| まるで、お屋敷の扉のような装飾が |

|

「ここには26ヘクタールのぶどう畑があります。現在は無農薬農法の1つであるビオ・ディナミック農法に転換しているんです。無農薬のほかにも、肥料は自家製、機械も地面を傷つけないものにするなど、植物自体の持つ能力を使った栽培方法でぶどうを育てるのですが、今アルザスでは約10%が転換してきているんですよ」 本来、シュタイナーの提案した農法であるビオ・ディナミックでは、大昔と同じように月と星の暦に基づいて農業を行うのだそう。ちょっと神秘的な感じもしますが、大昔の人は農業だけでなく、パンを作るのにも月と星の動きに合わせていたことを思うと、実は一番実際的な方法といえるのかもしれません。 |

|

|

| 入ってすぐの所にある圧搾所。ブドウを壊さないよう、あまり力はいれない |

|

圧搾所の下には、ワインを保存した木の樽がずらっと並び壮観!中には、結婚の記念用に作られた豪華な装飾のものも。 「呼吸ができるので、木の樽を使っています。添加物はもちろんありません。といっても、ビン詰めの際には、酸化しないようガスを注入するのですが、ビオ・ディナミックのブドウの場合は少量で済みます」 ブドウ自体に力があるからか、例えば、亜硫酸もヨーロッパ規定の半分以下で済むのだそう。 「樽やコルクには樫の木を使っています。コルクを通して殺虫剤が混入することもあるので、無農薬のものにしています。この樽はハンガリー産のもの。寒い土地の方が木がゆっくりと育ち、木目が締まるので良い木になるんですよ」 中には、100年以上も使い続けた樽も。良いものを長く使う、これも昔ながらの知恵のひとつですよね。 |

|

|

| 深みのある色合いがずらりと並びます |

|

「あ、見えますか?この建物の裏ではバラを育てているんですよ」 なんとここでは250本のバラの木をビオ・ディナミックで栽培。蒸留酒を造るため、花びらを摘みに来る人もいるのだそうです。開花の季節ではなかったので、美しいバラを見られなかったのが残念。 |

|

|

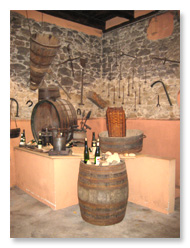

| 工房の一角には古い工具がディスプレイされています |

|

一通り工場を見せていただいた後は、お待ち兼ねの試飲。オーナーのジョスメイヤーさんが、自慢のゲヴェルツトラミネールとピノ・グリをグラスに注いでくれました。 |

|

|

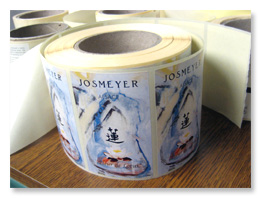

| ラベルになった絵が勢ぞろい。アルザスのアーティストを起用し、ラベルのデザインにするのだそう |

|

ゲヴェルツトラミネール 口に含んだ瞬間に広がる、ライチを思わせるフルーティな香りが絶品。こっくりとした甘みの中に、軽やかさがあり、後味はあくまでも爽やか。チーズやデザートにもぴったりな味わい。 ピノ・グリ 95年 コンフィした杏、洋ナシ、カリンの風味を思わせる味わい。スパイシーな香りがあり、甘さもさっぱりとキレがある。途中からふわっと立ち昇る酸味が印象的。 ピノ・グリ 89年 とっておきの貴重な一本。先の2つとは全く違う、トロッと厚みのある黄金色の液体で、鼻に抜ける香りも非常に深くそして厚みがある。美しく時を経た、こっくりとふくよかな至福の味わい。 |

|

|

| 日本向けのラベルを発見 |

|

元々お酒にはそれほど強くないというのに、その飲み口のよさと、深いおいしさに、(さらに残すのはもったいないという気持ちから)、たっぷりとご馳走になってしまったパナデリア。気が付けば、みんな赤い顔でとっても幸せそう!もちろん、おみやげ用のワインも購入。え、そんなに買って大丈夫かって?大丈夫、何とかなるでしょう。たぶん・・。 ジョスメイヤーでは、年間18万本を生産。そのうち75%は日本やヨーロッパなどに輸出しているのだそうです。 日本で見かけたら、ぜひ味わってみてください!(ちょっと高そうですが・・・) |

|  |